Vous pouvez contribuer simplement à Wikibéral. Pour cela, demandez un compte à adminwiki@liberaux.org. N'hésitez pas !

Différences entre les versions de « Entrepreneur »

| (23 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

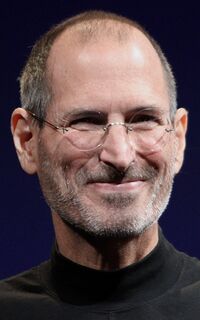

[[Fichier:Steve Jobs en 2010.jpg|right|200px|thumb|[[Steve Jobs]], exemple d'entrepreneur contemporain]] | |||

Un '''entrepreneur''', au sens strict, est une personne qui engage des [[capital|capitaux]] et utilise une main-d'œuvre [[salaire|salariée]] en vue d'une production déterminée. Il est différent du [[chef d'entreprise]]. « Entrepreneur » est cependant un mot aux acceptions très nombreuses : de l’entrepreneur en bâtiment aux entrepreneurs que l'on glorifient, comme Steve Wozniak et [[Steve Jobs]], les fondateurs d’Apple. C’est le mythe de la multinationale créée dans le garage familiale, qui débute avec Hewlett Packard, créée par William Hewlett et David Packard. | |||

Les auteurs libéraux, et autrichiens en particulier, se sont longuement penchés sur la théorie de l''''entrepreneur''' : [[Joseph Schumpeter]], [[Carl Menger]], [[Ludwig von Mises]], [[Friedrich Hayek]], [[Israel Kirzner]] et [[Don Lavoie]]. En [[économie]], le terme recouvre deux théories, dont l’une est dominante. Par ailleurs, ce qu’on peut appeler l’économie du management tente de cerner les caractéristiques humaines d’un individu entrepreneur. | |||

== L’entrepreneur dans la théorie économique == | |||

Dans le paradigme de l'[[école néoclassique]], il n'y a pas de place importante pour l'entrepreneur, alors que l'entrepreneuriat joue un rôle crucial dans le développement économique en stimulant la création de richesses, l'innovation, la croissance et la compétitivité. Les néo-classiques proposent une théorie de l'équilibre qui suggère que les marchés sont composés d'agents maximisants et que l'ensemble des décisions dégagent un prix de marché. Par conséquent, personne n'est capable de découvrir un mauvais alignement sur le marché qui peut être exploité et d'en tirer un profit. Ceci est dû au fait qu'à un moment donné, le marché suppose que tout le monde peut reconnaître les [[opportunité]]s, qu'elles sont immédiatement reconnues et que les transactions ont été coordonnées sans délai. Cette approche suggère donc que l'opportunité est une connaissance commune et qu'elle est évidente pour tous. | |||

Deux approches mettent cependant l'entrepreneur au coeur du sujet économique : Schumpeter et les autrichiens. | |||

=== L'entrepreneur chez Schumpeter === | |||

La théorie dominante de l’entrepreneur est celle de Joseph Alois Schumpeter<ref>in ''Théorie de l’évolution économique''</ref>. C’est celle connue sous l’expression de « [[destruction créatrice]] ». Dans cette théorie, l’entrepreneur est celui qui apporte une [[innovation]]. Une innovation est un nouveau produit, ou un nouveau mode de production, ou un nouveau marché (à l’exportation par exemple). Schumpeter part du modèle d’une économie stable, ou circulaire car les mêmes échanges se reproduisent, sans innovation. Un [[cycle économique]] se répète, chacun vendant et achetant les mêmes produits ou services. A chaque cycle, les entreprises investissent le même montant, produisent les mêmes produits, et vendent la même quantité. L'économie est à l'[[équilibre]], il y a le plein emploi. Une innovation apparaît, financée par le crédit. Elle change le cycle de l’économie, qui ensuite fonctionne à nouveau de manière stable. | |||

C’est là bien entendu une explication théorique. L’innovation intervient n’importe quand. Un état stable de l’économie peut exister, mais le contraire également. | |||

Ce modèle est appelé la « destruction créatrice », car des entreprises, des modes de production, d’échange, disparaissent, et d’autres apparaissent. Schumpeter s'inscrit dans l'état d'équilibre général, de [[Léon Walras]], ou [[William Stanley Jevons]], et [[Alfred Marshall]]. Ces auteurs ont développé des théories économiques mathématiques, dans lesquelles l’entrepreneur est absent. Depuis, l’entrepreneur est toujours absent des modèles économiques. On remarque que l’entrepreneur est externe aux modèles économiques. Ceux-ci raisonnent en termes de modèles, qui, par exemple, étudient les effets d’une augmentation de la dépense publique sur l’économie, les effets d’une taxe sur l’économie. L’entrepreneur est ainsi un choc externe, comme le dit par exemple [[Robert Lucas]]. L’entrepreneur permet d’élever l’optimum que peut atteindre l’économie. En langage simple, il élève le niveau que peut atteindre l’économie, en termes de salaires, de profits, de bien-être. | |||

=== L'entrepreneur dans l'école autrichienne === | |||

L’école autrichienne d’économie intègre l’entrepreneur à la théorie économique. Entreprendre est l’action de mobiliser des moyens aujourd’hui pour des bénéfices futurs. Ludwig von Mises considère même que le terme de promoteur aurait été plus approprié. [[Jesus Huerta de Soto]] écrit ainsi : | |||

{{citation bloc|On pourrait affirmer qu'exerce la fonction d'entrepreneur toute personne agissant en vue de modifier le présent et d'atteindre ses objectifs dans le futur|Jesus Huerta de Soto|L'école autrichienne}} | |||

La notion de risque, d'incertitude, est le fondement de l'[[entrepreneuriat]]. L'entrepreneur investit de l'argent pour des gains futurs, nécessairement incertains. Ensuite, on peut souligner d'autres caractéristiques. Ainsi, [[Ludwig von Mises]] écrit : | |||

{{citation bloc|Ainsi chaque fonction est nettement intégrée : l'entrepreneur gagne des profits ou supporte des pertes ; les possesseurs de moyens de production (capitaux ou terre) gagnent l'intérêt originaire ; les travailleurs gagnent des salaires. Dans ce sens, nous élaborons la construction imaginaire d'une distribution fonctionnelle en tant que différente de la distribution historique de fait.|Ludwig von Mises|L'Action humaine}} | |||

[[Israel Kirzner]] développera les écrits de Mises en inventant le concept d'''[[alertness]]'', le fait d'être en alerte. L'entrepreneur repère les occasions qui se présentent. Cette définition de l’entrepreneur remonte au [[XVIIIe siècle|XVIIIème siècle]], à [[Richard Cantillon]]. Celui-ci a définit l’entrepreneur moderne. On remarquera que le mot français est repris en anglais pour le sens économique. | |||

Pour l'élève de Kirzner, [[Don Lavoie]] et ses successeurs tels [[Virgil Storr]], employant la métaphore [[herméneutique]], indique que l'entrepreneur « lit » le marché comme il pourrait le faire d'un texte. L'[[entrepreneur thymo-linguistique]] relève donc des marqueurs phrastiques et paraphrastiques du marché, grâce à l'[[apprentissage]] inter-textuel, pour en synthétiser les opportunités et en anticiper les recettes futures. L'entrepreneur est [[Tolérance à l'ambiguïté|tolérant vis à vis de l’ambiguïté]] du marché parce qu'il dispose d'une certaine confiance en lui pour surmonter ce flou de signification du marché futur puisqu'il est, en infime partie, son co-créateur. Cette sensation de réussite auto-réalisatrice permet à un individu de devenir entrepreneur même dans des situations peu favorables à son épanouissement comme dans les secteurs publiques<ref>Claudine Kearney, Robert Hisrich, Frank Roche, "Facilitating public secteur corporate entrepreneurship process: a conceptual model", Journal of Enterprising Culture, Vol 15, n°3, september, pp275–299</ref>, par exemple. | |||

=== L'entrepreneur dans les autres sciences sociales === | |||

Il n'y a pas de portrait type de l'entrepreneur. Orvis Collins, David Moore, Darab Unwalla ([[1964]])<ref>Orvis F. Collins, David G. Moore, Darab B. Unwalla, [[1964]], "The Enterprising Man", East Lansing, M.I., Michigan State University Business Studies</ref> ont montré dès [[1964]] que les entrepreneurs ne forment pas un groupe homogène et ont souligné la nécessité de classifier et de catégoriser différents types d'entrepreneurs en fonction de divers facteurs tels que leurs motivations, leurs comportements et leurs caractéristiques. Norman Smith<ref>The Entrepreneur and his Firm ([[1967]])</ref> est un autre chercheur notable dans le domaine. Sa contribution réside dans l'identification et la catégorisation des différents types d'entrepreneurs. Son travail développe le concept d'hétérogénéité parmi les entrepreneurs et fournit un cadre pour comprendre les différents archétypes entrepreneuriaux. La typologie de Smith permet une analyse plus nuancée des entrepreneurs en fonction de leurs traits spécifiques, de leurs approches et de leurs objectifs. | |||

Du point de vue de la psychologie entrepreneuriale, les tentatives d'essentialisation de l'entrepreneur ont abouti à une insuffisante quête de l'être idéal, voire mythique ou imaginaire tel l'[[entrepreneur heffalump]]. Dans les critères psychologiques, le créateur d'entreprise est souvent caractérisé par un locus de contrôle élevé. Dans la phase initiale de la création d'entreprise ou d'un nouveau service au sein d'une organisation existante, ou lors d'une reprise d'entreprise<ref>2010, B. Deschamps, P. Fatien, S. Geindre, "Accompagner le repreneur d’entreprise : conduire, escorter mais aussi guider", Gestion 2000, vol 27, n°3, pp77-88</ref>, l'entrepreneur est voué à une polyvalence bénéfique pour la réussite du projet, ce qui le fait qualifier souvent d'[[Entrepreneur touche à tout|homme à tout faire]] ou à tors de [[capitaine d'industrie]]. Ce principe entrepreneurial est l'essence même de l’''homo liberalis'' que veulent assujettir les [[collectivisme|collectivistes]] ou de l'[[homo œconomicus]] que les anthropologies romantiques fustigent (en faveur du don de soi, du désintéressement, de la générosité, de la [[gratuité]], etc.). | |||

</ref> | |||

Le psychologue [[David McClelland]] ([[1963]]) s'est interrogé pour savoir pourquoi certains pays connaissent une croissance rapide dans la sphère économique à certains moments et d'autres n'y arrivent pas. Il fait l'hypothèse que certaines caractéristiques particulières chez les personnes sont responsables des changements économiques. L'anthropologie sociale a quant à elle accordé peu d'attention à l'étude de l'entrepreneuriat, mais certains des travaux pionniers les plus intéressants dans ce domaine ont été réalisés par des anthropologues tels que [[Fredrik Barth]] et [[Clifford Geertz]] ([[1963]]). Les premières études se sont principalement concentrées sur le changement social et le développement économique, mais les anthropologues sociaux se sont ensuite intéressés à l'interaction entre l'entrepreneuriat local et le modèle social de l'individu. La recherche anthropologique ultérieure s'est davantage intéressée aux petites entreprises qu'à l'entrepreneuriat en tant que tel, notamment aux très petites entreprises, et s'est concentrée sur l'entrepreneuriat en relation avec les groupes ethniques et les entreprises familiales. Parmi les thèmes examinés en anthropologie sociale, on trouve les réseaux personnels de l'entrepreneur, le niveau d'entrepreneuriat dans différents groupes sociaux et l'importance de l'entrepreneuriat dans le développement économique régional. | |||

Le psychologue [[David McClelland]] ([[1963]]) s'est interrogé pour savoir pourquoi certains pays connaissent une croissance rapide dans la sphère économique à certains moments et d'autres n'y arrivent pas. Il fait l'hypothèse que certaines caractéristiques particulières chez les personnes sont responsables des changements économiques. | |||

L'anthropologie sociale a accordé peu d'attention à l'étude de l'entrepreneuriat, mais certains des travaux pionniers les plus intéressants dans ce domaine ont été réalisés par des anthropologues tels que [[Fredrik Barth]] et Clifford Geertz ([[1963]]). Les premières études se sont principalement concentrées sur le changement social et le développement économique, mais les anthropologues sociaux se sont ensuite intéressés à l'interaction entre l'entrepreneuriat local et le modèle social de l'individu. La recherche anthropologique ultérieure s'est davantage intéressée aux petites entreprises qu'à l'entrepreneuriat en tant que tel, notamment aux très petites entreprises, et s'est concentrée sur l'entrepreneuriat en relation avec les groupes ethniques et les entreprises familiales. Parmi les thèmes examinés en anthropologie sociale, on trouve les réseaux personnels de l'entrepreneur, le niveau d'entrepreneuriat dans différents groupes sociaux et l'importance de l'entrepreneuriat dans le développement économique régional. | |||

L'historien [[Thomas Cochran]], intéressé par les mouvements de changement économique dans l'histoire ([[1965]], [[1971]]), soutient que les éléments de l'[[économie culturelle]] sont apparents physiquement dans la société mais qu'ils sont aussi et principalement présents et influents psychologiquement chez chaque individu. Dans sa théorie psychosociale, [[Everett Hagen]] ([[1962]])<ref>Dans son livre "Sur la théorie du changement social" ([[1962]]), [[Everett Hagen]] a analysé l'émergence historique de l'[[innovation]] et de la créativité technologique en Angleterre, au Japon, en Colombie et en Birmanie</ref> considère que les variables économiques jouent un rôle relativement mineur dans le développement entrepreneurial alors qu'il met l'accent sur ce qu'il appelle la personnalité<ref>[[Everett Hagen]], [[1967]], "British personality and the industrial revolution: the historical evidence", In: T. Burns, S. B. Saul, dir., "Social Theory and Economic Change", London: Tavistock</ref> innovante de l'entrepreneur rebel<ref>[[1960]], [[Everett Hagen]], "The entrepreneurs as rebel against traditional society", Human Organization, 19 (4), pp185-187</ref>. Pour lui, l'innovation implique deux étapes. La première nécessite d'arriver à une nouvelle conception mentale et la deuxième permet de la convertir en action ou en forme matérielle. L'[[histoire du business]] illustre souvent des figures entrepreneuriales importantes qui se sont rebellées contre les pratiques monopolistiques et la réglementation étatique en valorisant leurs compétences en affaires afin d'attirer de nouveaux consommateurs. [[John Arbuckle]] dans l'industrie du café constitue un tel exemple. | L'historien [[Thomas Cochran]], intéressé par les mouvements de changement économique dans l'histoire ([[1965]], [[1971]]), soutient que les éléments de l'[[économie culturelle]] sont apparents physiquement dans la société mais qu'ils sont aussi et principalement présents et influents psychologiquement chez chaque individu. Dans sa théorie psychosociale, [[Everett Hagen]] ([[1962]])<ref>Dans son livre "Sur la théorie du changement social" ([[1962]]), [[Everett Hagen]] a analysé l'émergence historique de l'[[innovation]] et de la créativité technologique en Angleterre, au Japon, en Colombie et en Birmanie</ref> considère que les variables économiques jouent un rôle relativement mineur dans le développement entrepreneurial alors qu'il met l'accent sur ce qu'il appelle la personnalité<ref>[[Everett Hagen]], [[1967]], "British personality and the industrial revolution: the historical evidence", In: T. Burns, S. B. Saul, dir., "Social Theory and Economic Change", London: Tavistock</ref> innovante de l'entrepreneur rebel<ref>[[1960]], [[Everett Hagen]], "The entrepreneurs as rebel against traditional society", Human Organization, 19 (4), pp185-187</ref>. Pour lui, l'innovation implique deux étapes. La première nécessite d'arriver à une nouvelle conception mentale et la deuxième permet de la convertir en action ou en forme matérielle. L'[[histoire du business]] illustre souvent des figures entrepreneuriales importantes qui se sont rebellées contre les pratiques monopolistiques et la réglementation étatique en valorisant leurs compétences en affaires afin d'attirer de nouveaux consommateurs. [[John Arbuckle]] dans l'industrie du café constitue un tel exemple. | ||

Alexander Gerschenkron ([[1954]])<ref>Alexander Gerschenkron, [[1954]], "Social Attitudes, Entrepreneurship and Economic Development", Explorations in Entrepreneurial History, Vol VI, pp1-19</ref>, à contre-courant du mouvement de la sociologie de l'entrepreneur, dès l'après-guerre, a tenté de dépasser les perceptions sursocialisées de l'entrepreneur qui étaient associées aux travaux des historiens de l'économie. Il a identifié la nécessité d'un nouvel équilibre entre l'agent et son contexte. Influencé en partie par les travaux de [[Joseph Schumpeter]], il s'est intéressé au comportement déviant de l'entrepreneur, au sens d'un comportement différent de ce qui est socialement prescrit. La déviance, soutient-il, est une influence déterminante du comportement entrepreneurial, et elle n'a d'importance que parce qu'elle se produit malgré la résistance de l'environnement. L'entrepreneur héroïque et innovateur de Joseph Schumpeter semblerait quelque peu banal s'il n'avait pas à affronter l'hostilité et la résistance au changement de la part d'une partie de la population. Cependant, Alexander Gerschenkron affirme que s'il peut être logique de tenir pour acquis un système dominant de valeurs sociales dans certaines situations historiques, il est beaucoup moins satisfaisant d'accepter le comportement déviant de l'entrepreneur comme acquis sans analyser le contexte économique, historique et sociologique. Il propose une approche institutionnaliste qui nécessite une compréhension du comportement humain fortement pour l'analyse de l'entrepreneuriat car celui-ci est fortement influencé par les spécificités du contexte institutionnel. | Alexander Gerschenkron ([[1954]])<ref>Alexander Gerschenkron, [[1954]], "Social Attitudes, Entrepreneurship and Economic Development", Explorations in Entrepreneurial History, Vol VI, pp1-19</ref>, à contre-courant du mouvement de la sociologie de l'entrepreneur, dès l'après-guerre, a tenté de dépasser les perceptions sursocialisées de l'entrepreneur qui étaient associées aux travaux des historiens de l'économie. Il a identifié la nécessité d'un nouvel équilibre entre l'agent et son contexte. Influencé en partie par les travaux de [[Joseph Schumpeter]], il s'est intéressé au comportement déviant de l'entrepreneur, au sens d'un comportement différent de ce qui est socialement prescrit. La déviance, soutient-il, est une influence déterminante du comportement entrepreneurial, et elle n'a d'importance que parce qu'elle se produit malgré la résistance de l'environnement. L'entrepreneur héroïque et innovateur de Joseph Schumpeter semblerait quelque peu banal s'il n'avait pas à affronter l'hostilité et la résistance au changement de la part d'une partie de la population. Cependant, Alexander Gerschenkron affirme que s'il peut être logique de tenir pour acquis un système dominant de valeurs sociales dans certaines situations historiques, il est beaucoup moins satisfaisant d'accepter le comportement déviant de l'entrepreneur comme acquis sans analyser le contexte économique, historique et sociologique. Il propose une approche institutionnaliste qui nécessite une compréhension du comportement humain fortement pour l'analyse de l'entrepreneuriat car celui-ci est fortement influencé par les spécificités du contexte institutionnel. | ||

| Ligne 150 : | Ligne 45 : | ||

* [[1990]], [[Howard Aldrich]], Roger Waldinger, "Ethnicity and Entrepreneurship", Annual Review of Sociology, Vol 16, pp111–135 | * [[1990]], [[Howard Aldrich]], Roger Waldinger, "Ethnicity and Entrepreneurship", Annual Review of Sociology, Vol 16, pp111–135 | ||

* [[2007]], G. A. Brenner, T. V. Menzies, L. Filion, C. Perreault, C. Ramangalahy, "Social capital and ethnic business performance: entrepreneurs from four ethnic groups in Canada", International Journal of Business and Globalization, vol 1, n°2, pp145-160</ref>, de l'[[entrepreneur migrant]] et de l'[[entrepreneur né mondialisé]]. | |||

== Histoire de l'entrepreneuriat == | |||

En un sens, tout homme est, de fait, un entrepreneur dès lors qu'il/elle utilise son [[capital]] physique, financier ou [[capital humain|humain]] (capital corporel, social, culturel et alloue des ressources rares (son [[argent]], son temps, son [[stress entrepreneurial|stress]] en vue d'atteindre les fins qu'il s'est imposées. L'idée que certains pays manquent d'esprit d'entreprise, notamment les pays du tiers-monde, est un mythe. Depuis la naissance de l'humanité, l'entrepreneur a toujours existé même si son importance s'est plus manifestée dans les livres d'histoire avec les [[entrepreneurs du XIXème siècle]] qui nous font croire que l'entrepreneur est né avec le développement du [[capitalisme]] de la [[révolution industrielle]]. Même s'il ne portait pas le nom d'entrepreneur, le marchand existait déjà dans l'Antiquité. Et, s'il s'avère qu'il occupait une place prépondérante sur le sol terrestre, il ne faut pas oublier l'omniprésence de l'entrepreneur, marin marchand<ref>Depuis l'Antiquité, le marin marchand est un expert dans l'utilisation de l'outil technologique, le bateau, dans la gestion difficile des ressources humaines, les marins, dans l'évaluation des marchandises transportées et dans la négociation avec les autorités fiscales locales et les partenaires commerciaux, les concessionnaires. Des preuves écrites confirment des échanges commerciaux à cette époque par voie maritime dans la mer Rouge, le golfe Persique et l'océan Indien, et l'archéologie seule suffit à le démontrer dans toute la zone de mer Méditerranée et dans le nord-est de l'océan Atlantique. | |||

Les navires qu'utilisaient les marins marchands, il y a quatre mille ans, ressemblaient, pour la plupart à des galères, avec un fond large et mâtées à la proue et à la poupe. Ils longeaient la côte durant la journée. Ils dormaient à la belle étoile sur une plage ou sous les hauts remparts d'une ville côtière. L'équipage dormait emmitouflé dans leur cape de mer, à côté des barques à rames ou à proximité d'une petite dune. Certains navires lâchaient l'ancre dans des criques abritées. Pour ceux qui partaient vers une étendue maritime sans port ou qui étaient commandés par un capitaine insouciant, ils combattaient durant leur sommeil le courant contraire en retournant leurs rames. La levée du soleil leur donnait la montre de leur époque pour se repérer dans la période de la journée. À l'aide de la voile triangulaire, le capitaine essayait d'attraper un vent favorable pour que son navire puisse atteindre un objectif lointain. Lorsque les navires s'échouaient, les équipages attendaient la marée qui les aidaient à se remettre à flot, ou chargeaient et déchargeaient des balles de laine et des lingots de métaux, des outres d'eau et des sacs d'orge sous la direction de leur commandant, tandis que les officiers marchands étaient à terre, en ville, en train de compléter la documentation finale avec leurs agents ou de négocier des échanges commerciaux avec des concessionnaires et des autorités locaux. | |||

</ref> depuis l'[[antiquité]]. | |||

Au [[Moyen Âge]], l'[[entrepreneur médiéval|entrepreneur]] était aussi omniprésent même si le cadre institutionnel de l'époque l'a dirigé en direction de ses compétences d'innovations martiales et aux bâtiments architecturaux d'origine religieuse. Durant les temps modernes, l'entrepreneur continue d'être un sous-traitant pour les marchés publics (armement, infrastructure, assainissement des terres) d'ampleurs financières conséquentes. Dans leur ensemble, ce sont des entrepreneurs publics. Parmi eux, quelques personnalités se distinguent comme [[Humphrey Bradley]], Guillaume Boutheroue ou Pierre-Paul Riquet. L'histoire de l'entrepreneuriat montre qu'il existe autant de variétés d'entrepreneurs qu'il n'existe d'individus. Cela va à contre sens de la présentation de nombreux magazines qui aspirent volontairement à présenter la caricature<ref>Les entrepreneurs en tant que caricatures | |||

L'image des entrepreneurs est souvent associée à des stéréotypes positifs tels que des visionnaires audacieux et des innovateurs créateurs d'opportunités. Cependant, derrière cette représentation idéalisée se cachent des réalités plus complexes et une ambivalence inhérente. Cette section explore l'ambivalence des entrepreneurs en tant que caricatures en examinant les stéréotypes qui leur sont attribués et les tensions entre l'image idéalisée et la réalité de l'entrepreneuriat. | |||

A. Les stéréotypes associés aux entrepreneurs | |||

Les entrepreneurs sont souvent sujets à des stéréotypes qui les dépeignent sous différentes facettes. Deux stéréotypes courants sont : les entrepreneurs sont souvent représentés comme des individus dotés d'une vision claire de l'avenir et capables de prendre des risques calculés pour atteindre leurs objectifs. Ils sont perçus comme des leaders inspirants, prêts à sortir des sentiers battus et à défier les conventions pour réaliser des avancées significatives. Un autre stéréotype fréquent est celui de l'entrepreneur en tant qu'innovateur et créateur d'opportunités. Les entrepreneurs sont souvent considérés comme des agents de changement, capables de repérer des besoins non satisfaits sur le marché et de développer de nouvelles idées, produits ou services pour répondre à ces besoins. Ils sont vus comme des moteurs de l'innovation et de la croissance économique. | |||

B. L'ambivalence des entrepreneurs en tant que caricatures | |||

L'ambivalence se manifeste dans la perception des entrepreneurs, car ils sont souvent associés à la fois à des qualités positives et à des traits moins admirables. D'un côté, les entrepreneurs sont célébrés pour leur créativité, leur audace et leur persévérance. Leur capacité à prendre des décisions rapides, à relever des défis et à saisir des opportunités est largement valorisée. D'un autre côté, ils peuvent être perçus comme égoïstes, opportunistes ou prêts à tout pour réussir, parfois au détriment des autres parties prenantes ou de l'éthique des affaires. | |||

Malgré l'idéalisation des entrepreneurs en tant que visionnaires et innovateurs, la réalité de l'entrepreneuriat est souvent complexe et nuancée. Les entrepreneurs font face à de nombreux défis et risques, et leur parcours est souvent semé d'obstacles et d'échecs. L'ambivalence se manifeste dans la tension entre l'image idéalisée de l'entrepreneur et les réalités de la gestion quotidienne d'une entreprise, les contraintes financières, les incertitudes du marché et les pressions concurrentielles. | |||

Cette ambivalence reflète la diversité des expériences entrepreneuriales et souligne l'importance de ne pas réduire les entrepreneurs à des archétypes simplistes, parfois amplifiés par les [[média]]s. | |||

</ref> ou le stéréotype de l'entrepreneur. | |||

* [[ | Exemples d'entrepreneurs | ||

* [[XVe siècle]] : [[Jacques Cœur]] | |||

* [[XVIe siècle]] : [[Humphrey Bradley]], [[Jacob Fugger]] | |||

* [[XVIIIe siècle]] : [[James Watt]] | |||

* [[XIXe siècle]] : [[Jean Dollfus]], [[Charles Christofle]], [[Thierry Hermès]], [[Charles de Wendel]], [[Cornelius Vanderbilt]], [[Madam C.J. Walker]], [[Jacques-Rose Récamier]], [[René Panhard]], [[Fred Harvey]] | |||

* [[XXe siècle]] : [[Giovanni Agnelli]], [[Steve Jobs]], [[Bernard Arnault]], [[Richard Branson]], [[Yvon Gattaz]], [[Charles Gave]], [[François de Wendel]], [[Louis Renault]] | |||

* [[XXIe siècle]] : [[Elon Musk]], [[Peter Thiel]] | |||

== Thèmes et auteurs de la pensée entrepreneuriale == | |||

* L'entrepreneur est la personne qui assume le risque associé à l'incertitude ([[Richard Cantillon]], [[Johann Heinrich von Thünen]], [[Hans von Mangoldt]], [[Adolph Riedel]], [[John Stuart Mill]], [[Frederick Hawley]], [[Frank Knight]], [[Ludwig von Mises]], [[George Shackle]], Charles A. Tuttle<ref>Charles Tuttle a été nommé professeur d'économie et de sciences sociales à l'université Wesleyan en [[1913]]. Auparavant, il enseignait à l'Amherst College. Il a obtenu son diplôme LLD en juin 1913 du Wabash college. Contrairement à d'autres théoriciens de l'entrepreneuriat, Charles Tuttle a utilisé une description très stricte de l'entrepreneuriat. Il considérait l'entrepreneur comme un propriétaire responsable de l'incertitude. En se différenciant des économistes classiques comme Adam Smith ou de Turgot, Charles Tuttle affirmait que les pratiques commerciales dominantes de l'époque expliquent l'incapacité de ces auteurs de différencier la fonction du capitaliste de celle de l'entrepreneur. En Angleterre et en France, à cette époque, en effet, la possession de capitaux était la condition préalable pour devenir [[chef d'entreprise]] indépendant. Ce fait se reflète dans les écrits de [[Turgot]] et de Smith, qui considéraient chacun la propriété du capital comme allant de soi pour devenir entrepreneur. | * L'entrepreneur est la personne qui assume le risque associé à l'incertitude ([[Richard Cantillon]], [[Johann Heinrich von Thünen]], [[Hans von Mangoldt]], [[Adolph Riedel]], [[John Stuart Mill]], [[Frederick Hawley]], [[Frank Knight]], [[Ludwig von Mises]], [[George Shackle]], Charles A. Tuttle<ref>Charles Tuttle a été nommé professeur d'économie et de sciences sociales à l'université Wesleyan en [[1913]]. Auparavant, il enseignait à l'Amherst College. Il a obtenu son diplôme LLD en juin 1913 du Wabash college. Contrairement à d'autres théoriciens de l'entrepreneuriat, Charles Tuttle a utilisé une description très stricte de l'entrepreneuriat. Il considérait l'entrepreneur comme un propriétaire responsable de l'incertitude. En se différenciant des économistes classiques comme Adam Smith ou de Turgot, Charles Tuttle affirmait que les pratiques commerciales dominantes de l'époque expliquent l'incapacité de ces auteurs de différencier la fonction du capitaliste de celle de l'entrepreneur. En Angleterre et en France, à cette époque, en effet, la possession de capitaux était la condition préalable pour devenir [[chef d'entreprise]] indépendant. Ce fait se reflète dans les écrits de [[Turgot]] et de Smith, qui considéraient chacun la propriété du capital comme allant de soi pour devenir entrepreneur. | ||

| Ligne 204 : | Ligne 98 : | ||

* L'influence de la marginalité sociale sur l'émergence de l'entrepreneuriat ([[Werner Sombart]], [[Bert F. Hoselitz]], F. V. Young) | * L'influence de la marginalité sociale sur l'émergence de l'entrepreneuriat ([[Werner Sombart]], [[Bert F. Hoselitz]], F. V. Young) | ||

* L'entrepreneur est un décideur ([[Richard Cantillon]], [[Carl Menger]], [[Alfred Marshall]], [[Friedrich Wieser]], Amasa Walker, | * L'entrepreneur est un décideur ([[Richard Cantillon]], [[Carl Menger]], [[Alfred Marshall]], [[Friedrich Wieser]], Amasa Walker, [[Francis Walker]], [[John Maynard Keynes]], [[Ludwig von Mises]], [[George Shackle]], [[Theodore Schultz]]). | ||

* L'entrepreneur est un leader industriel, un capitaine d'industrie : ([[Jean-Baptiste Say]], [[Henri de Saint-Simon]], Amasa Walker, Francis Walker, [[Alfred Marshall]], [[Friedrich Wieser]], [[Werner Sombart]], [[Max Weber]], [[Joseph Schumpeter]]). | * L'entrepreneur est un leader industriel, un [[capitaine d'industrie]] : ([[Jean-Baptiste Say]], [[Henri de Saint-Simon]], Amasa Walker, [[Francis Walker]], [[Alfred Marshall]], [[Friedrich Wieser]], [[Werner Sombart]], [[Max Weber]], [[Joseph Schumpeter]]). | ||

* L'entrepreneur est un gestionnaire ou un surintendant ([[Jean-Baptiste Say]], [[John Stuart Mill]], [[Alfred Marshall]], [[Carl Menger]], [[William Baumol]], [[Fritz Machlup]]). | * L'entrepreneur est un gestionnaire ou un surintendant ([[Jean-Baptiste Say]], [[John Stuart Mill]], [[Alfred Marshall]], [[Carl Menger]], [[William Baumol]], [[Fritz Machlup]]). | ||

| Ligne 221 : | Ligne 113 : | ||

* L'entrepreneur est une personne qui n'est pas obligatoirement détenteur du capital ([[John B. Clark]], [[Joseph Schumpeter]], [[Israel Kirzner]]) | * L'entrepreneur est une personne qui n'est pas obligatoirement détenteur du capital ([[John B. Clark]], [[Joseph Schumpeter]], [[Israel Kirzner]]) | ||

* L'entrepreneur est un employeur de facteurs de production (Amasa Walker, Francis Walker, [[Friedrich Wieser]], [[John Maynard Keynes]]). | * L'entrepreneur est un employeur de facteurs de production (Amasa Walker, [[Francis Walker]], [[Friedrich Wieser]], [[John Maynard Keynes]]). | ||

* L'entrepreneur est un contracteur ([[Jeremy Bentham]]). | * L'entrepreneur est un contracteur ([[Jeremy Bentham]]). | ||

| Ligne 232 : | Ligne 124 : | ||

* L'entrepreneur est intégré dans un contexte institutionnel et culturel : [[Don Lavoie]], [[Peter Boettke]], [[Arthur Cole]] | * L'entrepreneur est intégré dans un contexte institutionnel et culturel : [[Don Lavoie]], [[Peter Boettke]], [[Arthur Cole]] | ||

{| class= "wikitable alternance sortable" | {| class= "wikitable alternance sortable" | ||

| Ligne 346 : | Ligne 235 : | ||

|} | |} | ||

= La | == L'État doit-il aider les entrepreneurs ? == | ||

L'entrepreneuriat étant largement vu comme positif et souhaitable, la tentation est grande chez les politiques de se positionner comme ses défenseurs et de l'encourager. La tâche des hommes de l'État est de ne pas perturber le [[processus du marché]] en minant la capacité entrepreneuriale des individus. Les règles du jeu fixées par l'Etat, auxquelles tous les participants doivent se soumettre dans le processus du marché, doivent être prévisibles, en éliminant les privilèges ou les aides spéciales accordées par le gouvernement. Un gouvernement libéral doit avoir le courage<ref>Bill Flax, [[2010]], "The Courage to Do Nothing. A Moral Defense of Markets and Freedom", Tate Publishing, Mustang (Oklahoma)</ref> de ne rien faire malgré la pression de la population qui le pousse à intervenir. Il n'est pas celui qui aide les chefs d'entreprises, c'est celui qui évite de leur compliquer la tâche en créant plus d'incertitude<ref>Le comportement entrepreneurial implique d’investir une proportion importante de ressources dans un projet à forte probabilité d’échec. Ainsi, un trait important que les chefs d’entreprise doivent incarner est une forte capacité à déterminer la bonne stratégie pour leurs entreprises face à l’incertitude.</ref> qu'il n'existe déjà dans leur [[jugement entrepreneurial|jugement]]. Ce dernier facteur n'est pas un point mineur pour encourager l'émergence d'entrepreneurs productifs. Comme l'a souligné Magnus Henrekson<ref>Magnus Henrekson, 2005, "Entrepreneurship: A Weak Link in the Welfare State?”, Industrial and Corporate Change, Vol 14, n°3, p19</ref>, il ne doit pas y avoir d'[[aide sociale]] ou d'assurance qui décourage la recherche de nouvelles opportunités pour générer un profit. Dans les pays où il existe un degré élevé d'intervention de l'Etat soit par des subventions, soit par une assurance chômage, des attentes négatives sont générées en ce qui concerne la possibilité d'émergence d'entrepreneurs, car ce type de mesures décourage la recherche de nouvelles opportunités à générer un moyen de subsistance, puisqu'il est garanti par l'Etat ou par équivalence, les partenaires sociaux. Un autre biais de l'intervention de l'État est la facilitation involontaire ou l'ascension contrariée de l'[[entrepreneur évasif]]. | |||

Les pouvoirs publics s'intéressent à l'entreprise car celle-ci est un vecteur influent dans l'opinion publique sur le niveau de l'emploi. Par conséquent, la stimulation de la création d'emploi ont la fâcheuse tendance à s'inviter dans le terreau de la création, de la transmission, de la reprise et du développement des entreprises, ce qui représente concrètement un magma de textes inextricables et incompréhensibles par les acteurs entrepreneuriaux avec un lot d'intervenants divers sur le terrain. Or, cela peut saper la richesse de l'[[écosystème entrepreneurial]] potentiel ou existant. En dépit de nombreux efforts financiers (corollaire à l'augmentation fiscale pour tous), d'agences et d'association subventionnées largement propagées sur le territoire et du soutien offert par diverses collectivités locales et le gouvernement central, on constate que la majorité des jeunes sont faiblement disposés à passé au statut d'entrepreneur en adoptant les contraintes administratives qu'impliquent une [[activité entrepreneuriale]] comme une option de [[carrière]] en raison des risques associés. La plupart d'entre eux la considèrent comme une dernière option et sont plus enclins à privilégier l'emploi salarié dans les organisations gouvernementales, publiques ou privées. | |||

Les commentaires des journalistes et de l'opinion publique, fondée trop hâtivement par la réaction que par la réflexion économique, se plaignent à tors, mais trop souvent, que le dispositif d’aide des politiques publiques entrepreneuriales n’est pas suffisant pour assurer les conditions de pérennisation des entreprises nouvellement créées. Ce qui conduit les autorités publiques de faire encore plus de saupoudrage avec des mesurettes de politiques publiques entrepreneuriales. | |||

== Citations == | |||

* ''« Un entrepreneur, un vrai entrepreneur, n’est pas une simple machine enregistreuse de coûts qui seraient déterminés par ailleurs à partir de données purement techniques (comme s’il existait une seule manière de produire un bien donné). C’est quelqu’un qui regarde un [[marché]], essaie d’en prévoir l’évolution, détermine la nature et le [[prix]] de ce qu’il veut vendre et cherche ensuite les moyens de produire de la manière la plus économique, c’est-à-dire évitant de gaspiller des ressources qui sont nécessairement rares, afin d’obtenir une probabilité de [[profit]] aussi élevée que possible. »'' ([[Pascal Salin]]) | |||

* ''« L'[[entreprise]], c'est l'organisme économique ; l'entrepreneur, c'est le centre nerveux qui lui donne la vie, la conscience, la direction, c'est le point capital, la force motrice de la structure sociale. »'' ([[Paul Leroy-Beaulieu]]) | |||

* ''« On considère le chef d'entreprise comme un homme à abattre, ou une vache à traire. Peu voient en lui le cheval qui tire le char. »'' ([[Winston Churchill]]) | |||

* ''« Ceux qui œuvrent à transformer leurs rêves en réalité sont des entrepreneurs. Ceux qui veulent à tout prix prendre le chemin inverse sont des politiciens. »'' ([[Vincent Bénard]]) | |||

* ''« La question n’est pas « comment créer des emplois ? » mais QUI crée ces fameux emplois et comment peut-on l’aider ? A cette question, une réponse et une seule : un type curieux que nos fonctionnaires n’ont jamais croisé sur leur route et dont on ne parle jamais à l’ENA et qui s’appelle un ENTREPRENEUR. »'' ([[Charles Gave]]) | |||

* ''« Contrairement aux anciens rois et seigneurs féodaux, aux modernes dictateurs, et même aux représentants de nos gouvernements, le chef d'entreprise n'obtient rien par la force : il sert autrui. Il doit satisfaire ses clients, et il perd tout pouvoir dès qu'il n'est plus en mesure d'assurer de meilleurs services que ses concurrents. La plus grosse entreprise perd sa puissance et son influence dès qu'elle perd ses clients. Le profit va seulement à celui qui a compris ce que veulent les autres. Il n'en est pas de même pour les activités de l'État, qui ne connaissent aucune sanction. »'' ([[Jacques de Guénin]]) | |||

* ''« Mais encore faut-il préciser ce que l'on entend par la propriété de l'entreprise. Cette expression courante est en fait erronée puisque personne ne peut être propriétaire d'un ensemble de contrats, mais, bien au contraire, on contracte à propos de ce que l'on possède. Quelle est alors la nature exacte du droit de propriété de celui qu'on appelle le propriétaire de l'entreprise ? Il est en fait propriétaire non pas d'un ensemble de biens existants, mais de l'ensemble des revenus futurs qui lui reviendront en propre du fait de l'activité de l'entreprise. »'' ([[Pascal Salin]]) | |||

* ''« Il n'y a qu'un seul patron dans l'entreprise : c'est le client. Il est capable de mettre à la porte tout le monde, depuis le président et jusqu'en bas, simplement en allant dépenser son argent ailleurs. »'' (Sam Walton, créateur de Wal-Mart Stores) | |||

* ''« Il est du devoir du chef d’entreprise d’être objectif et impartial. Il doit absolument être tolérant et ne pas prêter attention à la manière dont un homme fait son travail une fois qu’il se retrouve seul, qu’il apprécie l’homme ou qu’il ne l’apprécie pas. Il doit se préoccuper seulement des performances et du caractère. Cela est incompatible avec l’amitié et les relations sociales. La solitude, la distance et la formalité sont les devoirs du chef d’entreprise. »'' ([[Alfred P. Sloan]]) | |||

* ''« Je vois l'entrepreneur non pas comme une source d'idées innovantes ''ex nihilo'', mais comme quelqu'un d'alerte aux opportunités qui existent déjà et qui attendent d'être remarquées. »'' ([[Israel Kirzner]]) | |||

* ''« Un entrepreneur c’est quelqu’un qui se jette d’une falaise et construit un avion sur le chemin de la descente. »'' (Reid Hoffman, co-fondateur de LinkedIn) | |||

* ''« Le courage est la seule vertu que l'on ne peut pas feindre. (...) Le courage (la prise de risques) est la vertu suprême. Nous avons besoin d'entrepreneurs. »'' ([[Nassim Nicholas Taleb]], ''Jouer sa peau: Asymétries cachées dans la vie quotidienne'', 2017) | |||

* ''« Ce n'est pas la peur d'entreprendre, c'est la peur de réussir, qui explique plus d'un échec. »'' (Emil Michel Cioran) | |||

== Informations complémentaires == | |||

=== Notes et références === | |||

{{références}} | |||

=== Bibliographie sur l'entrepreneur === | |||

= | |||

{{article détaillé|Bibliographie sur l'entrepreneur}} | {{article détaillé|Bibliographie sur l'entrepreneur}} | ||

== Liens externes == | === Liens externes === | ||

* {{fr}}[http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2004/vivel_c#p=0&a=top « L’entrepreneur dans la tradition autrichienne »], [[Christel Vivel]], Thèse soutenue à Lyon 2, mai [[2004]] | * {{fr}}[http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2004/vivel_c#p=0&a=top « L’entrepreneur dans la tradition autrichienne »], [[Christel Vivel]], Thèse soutenue à Lyon 2, mai [[2004]] | ||

* {{fr}} | * {{fr}}[http://web.hec.ca/airepme/images/File/2006/105_Lentrepreneuriatenquetedeparadigme.pdf L’entrepreneuriat en quête de paradigme : apport de l’école autrichienne], L’internationalisation des PME et ses conséquences sur les stratégies entrepreneuriales, 25, 26, 27 octobre [[2006]], Haute école de gestion (HEG) Fribourg, Suisse, par Karim Messeghem | ||

* [https://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/3779/dissertation_andrieu_e.pdf?sequence=1&isAllowed=y The Entrepreneur according to the Austrian School], par Eugenio Cosme Andrieu, Master d'économie, Université d'Afrique du Sud, sous la direction de Piet-Hein Van Eeghen et de JC Lotter en avril [[2010]] | * {{en}}[https://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/3779/dissertation_andrieu_e.pdf?sequence=1&isAllowed=y The Entrepreneur according to the Austrian School], par Eugenio Cosme Andrieu, Master d'économie, Université d'Afrique du Sud, sous la direction de Piet-Hein Van Eeghen et de JC Lotter en avril [[2010]] | ||

* | * {{en}}{{pdf}}[https://www.semanticscholar.org/paper/Entrepreneurship-and-Self-Finance-%E2%80%94-theoretical-for/52d22973f11f7f9638965c7ec667bf6521a010e7 Entrepreneurship and Self-Finance — theoretical explanations for the empirical importance of the capitalist entrepreneur], document de travail en anglais au Ludwig von Mises Institute et sur le site suédois, The Ratio Institute. l'article montre le bien fondé de la séparation théorique entre l'entrepreneur et le capitaliste. Cependant, il faut prendre en compte que tout entrepreneur a besoin de capital (''seed capital'') pour commencer son affaire, et que bien souvent il s'agit de son propre capital comme pour des avances en documentation ou pour la réalisation d'un business plan. | ||

* {{en}}{{video}}[http://youtu.be/Kpmafu9zJaQ Entrepreneurship with Fiat Property and Fiat Money], [[Hans-Hermann Hoppe]] | * {{en}}{{video}}[http://youtu.be/Kpmafu9zJaQ Entrepreneurship with Fiat Property and Fiat Money], [[Hans-Hermann Hoppe]] | ||

* [https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID2149679_code1564090.pdf?abstractid=1699879&mirid=1&type=2 "Entrepreneurship and Economic Development: Austrian and New Institutional Approach"], texte de Tomáš Otáhal | * {{en}}[https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID2149679_code1564090.pdf?abstractid=1699879&mirid=1&type=2 "Entrepreneurship and Economic Development: Austrian and New Institutional Approach"], texte de Tomáš Otáhal | ||

: | : | ||

{{Portail économie}} | {{Portail économie}} | ||

[[Catégorie:Entrepreneuriat]] | [[Catégorie:Entrepreneuriat]] | ||

Version actuelle datée du 22 mai 2024 à 15:56

Un entrepreneur, au sens strict, est une personne qui engage des capitaux et utilise une main-d'œuvre salariée en vue d'une production déterminée. Il est différent du chef d'entreprise. « Entrepreneur » est cependant un mot aux acceptions très nombreuses : de l’entrepreneur en bâtiment aux entrepreneurs que l'on glorifient, comme Steve Wozniak et Steve Jobs, les fondateurs d’Apple. C’est le mythe de la multinationale créée dans le garage familiale, qui débute avec Hewlett Packard, créée par William Hewlett et David Packard.

Les auteurs libéraux, et autrichiens en particulier, se sont longuement penchés sur la théorie de l'entrepreneur : Joseph Schumpeter, Carl Menger, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Israel Kirzner et Don Lavoie. En économie, le terme recouvre deux théories, dont l’une est dominante. Par ailleurs, ce qu’on peut appeler l’économie du management tente de cerner les caractéristiques humaines d’un individu entrepreneur.

L’entrepreneur dans la théorie économique

Dans le paradigme de l'école néoclassique, il n'y a pas de place importante pour l'entrepreneur, alors que l'entrepreneuriat joue un rôle crucial dans le développement économique en stimulant la création de richesses, l'innovation, la croissance et la compétitivité. Les néo-classiques proposent une théorie de l'équilibre qui suggère que les marchés sont composés d'agents maximisants et que l'ensemble des décisions dégagent un prix de marché. Par conséquent, personne n'est capable de découvrir un mauvais alignement sur le marché qui peut être exploité et d'en tirer un profit. Ceci est dû au fait qu'à un moment donné, le marché suppose que tout le monde peut reconnaître les opportunités, qu'elles sont immédiatement reconnues et que les transactions ont été coordonnées sans délai. Cette approche suggère donc que l'opportunité est une connaissance commune et qu'elle est évidente pour tous.

Deux approches mettent cependant l'entrepreneur au coeur du sujet économique : Schumpeter et les autrichiens.

L'entrepreneur chez Schumpeter

La théorie dominante de l’entrepreneur est celle de Joseph Alois Schumpeter[1]. C’est celle connue sous l’expression de « destruction créatrice ». Dans cette théorie, l’entrepreneur est celui qui apporte une innovation. Une innovation est un nouveau produit, ou un nouveau mode de production, ou un nouveau marché (à l’exportation par exemple). Schumpeter part du modèle d’une économie stable, ou circulaire car les mêmes échanges se reproduisent, sans innovation. Un cycle économique se répète, chacun vendant et achetant les mêmes produits ou services. A chaque cycle, les entreprises investissent le même montant, produisent les mêmes produits, et vendent la même quantité. L'économie est à l'équilibre, il y a le plein emploi. Une innovation apparaît, financée par le crédit. Elle change le cycle de l’économie, qui ensuite fonctionne à nouveau de manière stable.

C’est là bien entendu une explication théorique. L’innovation intervient n’importe quand. Un état stable de l’économie peut exister, mais le contraire également.

Ce modèle est appelé la « destruction créatrice », car des entreprises, des modes de production, d’échange, disparaissent, et d’autres apparaissent. Schumpeter s'inscrit dans l'état d'équilibre général, de Léon Walras, ou William Stanley Jevons, et Alfred Marshall. Ces auteurs ont développé des théories économiques mathématiques, dans lesquelles l’entrepreneur est absent. Depuis, l’entrepreneur est toujours absent des modèles économiques. On remarque que l’entrepreneur est externe aux modèles économiques. Ceux-ci raisonnent en termes de modèles, qui, par exemple, étudient les effets d’une augmentation de la dépense publique sur l’économie, les effets d’une taxe sur l’économie. L’entrepreneur est ainsi un choc externe, comme le dit par exemple Robert Lucas. L’entrepreneur permet d’élever l’optimum que peut atteindre l’économie. En langage simple, il élève le niveau que peut atteindre l’économie, en termes de salaires, de profits, de bien-être.

L'entrepreneur dans l'école autrichienne

L’école autrichienne d’économie intègre l’entrepreneur à la théorie économique. Entreprendre est l’action de mobiliser des moyens aujourd’hui pour des bénéfices futurs. Ludwig von Mises considère même que le terme de promoteur aurait été plus approprié. Jesus Huerta de Soto écrit ainsi :

« On pourrait affirmer qu'exerce la fonction d'entrepreneur toute personne agissant en vue de modifier le présent et d'atteindre ses objectifs dans le futur »

— Jesus Huerta de Soto, L'école autrichienne

La notion de risque, d'incertitude, est le fondement de l'entrepreneuriat. L'entrepreneur investit de l'argent pour des gains futurs, nécessairement incertains. Ensuite, on peut souligner d'autres caractéristiques. Ainsi, Ludwig von Mises écrit :

« Ainsi chaque fonction est nettement intégrée : l'entrepreneur gagne des profits ou supporte des pertes ; les possesseurs de moyens de production (capitaux ou terre) gagnent l'intérêt originaire ; les travailleurs gagnent des salaires. Dans ce sens, nous élaborons la construction imaginaire d'une distribution fonctionnelle en tant que différente de la distribution historique de fait. »

— Ludwig von Mises, L'Action humaine

Israel Kirzner développera les écrits de Mises en inventant le concept d'alertness, le fait d'être en alerte. L'entrepreneur repère les occasions qui se présentent. Cette définition de l’entrepreneur remonte au XVIIIème siècle, à Richard Cantillon. Celui-ci a définit l’entrepreneur moderne. On remarquera que le mot français est repris en anglais pour le sens économique.

Pour l'élève de Kirzner, Don Lavoie et ses successeurs tels Virgil Storr, employant la métaphore herméneutique, indique que l'entrepreneur « lit » le marché comme il pourrait le faire d'un texte. L'entrepreneur thymo-linguistique relève donc des marqueurs phrastiques et paraphrastiques du marché, grâce à l'apprentissage inter-textuel, pour en synthétiser les opportunités et en anticiper les recettes futures. L'entrepreneur est tolérant vis à vis de l’ambiguïté du marché parce qu'il dispose d'une certaine confiance en lui pour surmonter ce flou de signification du marché futur puisqu'il est, en infime partie, son co-créateur. Cette sensation de réussite auto-réalisatrice permet à un individu de devenir entrepreneur même dans des situations peu favorables à son épanouissement comme dans les secteurs publiques[2], par exemple.

L'entrepreneur dans les autres sciences sociales

Il n'y a pas de portrait type de l'entrepreneur. Orvis Collins, David Moore, Darab Unwalla (1964)[3] ont montré dès 1964 que les entrepreneurs ne forment pas un groupe homogène et ont souligné la nécessité de classifier et de catégoriser différents types d'entrepreneurs en fonction de divers facteurs tels que leurs motivations, leurs comportements et leurs caractéristiques. Norman Smith[4] est un autre chercheur notable dans le domaine. Sa contribution réside dans l'identification et la catégorisation des différents types d'entrepreneurs. Son travail développe le concept d'hétérogénéité parmi les entrepreneurs et fournit un cadre pour comprendre les différents archétypes entrepreneuriaux. La typologie de Smith permet une analyse plus nuancée des entrepreneurs en fonction de leurs traits spécifiques, de leurs approches et de leurs objectifs.

Du point de vue de la psychologie entrepreneuriale, les tentatives d'essentialisation de l'entrepreneur ont abouti à une insuffisante quête de l'être idéal, voire mythique ou imaginaire tel l'entrepreneur heffalump. Dans les critères psychologiques, le créateur d'entreprise est souvent caractérisé par un locus de contrôle élevé. Dans la phase initiale de la création d'entreprise ou d'un nouveau service au sein d'une organisation existante, ou lors d'une reprise d'entreprise[5], l'entrepreneur est voué à une polyvalence bénéfique pour la réussite du projet, ce qui le fait qualifier souvent d'homme à tout faire ou à tors de capitaine d'industrie. Ce principe entrepreneurial est l'essence même de l’homo liberalis que veulent assujettir les collectivistes ou de l'homo œconomicus que les anthropologies romantiques fustigent (en faveur du don de soi, du désintéressement, de la générosité, de la gratuité, etc.).

Le psychologue David McClelland (1963) s'est interrogé pour savoir pourquoi certains pays connaissent une croissance rapide dans la sphère économique à certains moments et d'autres n'y arrivent pas. Il fait l'hypothèse que certaines caractéristiques particulières chez les personnes sont responsables des changements économiques. L'anthropologie sociale a quant à elle accordé peu d'attention à l'étude de l'entrepreneuriat, mais certains des travaux pionniers les plus intéressants dans ce domaine ont été réalisés par des anthropologues tels que Fredrik Barth et Clifford Geertz (1963). Les premières études se sont principalement concentrées sur le changement social et le développement économique, mais les anthropologues sociaux se sont ensuite intéressés à l'interaction entre l'entrepreneuriat local et le modèle social de l'individu. La recherche anthropologique ultérieure s'est davantage intéressée aux petites entreprises qu'à l'entrepreneuriat en tant que tel, notamment aux très petites entreprises, et s'est concentrée sur l'entrepreneuriat en relation avec les groupes ethniques et les entreprises familiales. Parmi les thèmes examinés en anthropologie sociale, on trouve les réseaux personnels de l'entrepreneur, le niveau d'entrepreneuriat dans différents groupes sociaux et l'importance de l'entrepreneuriat dans le développement économique régional.

L'historien Thomas Cochran, intéressé par les mouvements de changement économique dans l'histoire (1965, 1971), soutient que les éléments de l'économie culturelle sont apparents physiquement dans la société mais qu'ils sont aussi et principalement présents et influents psychologiquement chez chaque individu. Dans sa théorie psychosociale, Everett Hagen (1962)[6] considère que les variables économiques jouent un rôle relativement mineur dans le développement entrepreneurial alors qu'il met l'accent sur ce qu'il appelle la personnalité[7] innovante de l'entrepreneur rebel[8]. Pour lui, l'innovation implique deux étapes. La première nécessite d'arriver à une nouvelle conception mentale et la deuxième permet de la convertir en action ou en forme matérielle. L'histoire du business illustre souvent des figures entrepreneuriales importantes qui se sont rebellées contre les pratiques monopolistiques et la réglementation étatique en valorisant leurs compétences en affaires afin d'attirer de nouveaux consommateurs. John Arbuckle dans l'industrie du café constitue un tel exemple.

Alexander Gerschenkron (1954)[9], à contre-courant du mouvement de la sociologie de l'entrepreneur, dès l'après-guerre, a tenté de dépasser les perceptions sursocialisées de l'entrepreneur qui étaient associées aux travaux des historiens de l'économie. Il a identifié la nécessité d'un nouvel équilibre entre l'agent et son contexte. Influencé en partie par les travaux de Joseph Schumpeter, il s'est intéressé au comportement déviant de l'entrepreneur, au sens d'un comportement différent de ce qui est socialement prescrit. La déviance, soutient-il, est une influence déterminante du comportement entrepreneurial, et elle n'a d'importance que parce qu'elle se produit malgré la résistance de l'environnement. L'entrepreneur héroïque et innovateur de Joseph Schumpeter semblerait quelque peu banal s'il n'avait pas à affronter l'hostilité et la résistance au changement de la part d'une partie de la population. Cependant, Alexander Gerschenkron affirme que s'il peut être logique de tenir pour acquis un système dominant de valeurs sociales dans certaines situations historiques, il est beaucoup moins satisfaisant d'accepter le comportement déviant de l'entrepreneur comme acquis sans analyser le contexte économique, historique et sociologique. Il propose une approche institutionnaliste qui nécessite une compréhension du comportement humain fortement pour l'analyse de l'entrepreneuriat car celui-ci est fortement influencé par les spécificités du contexte institutionnel.

Trop souvent les histoires racontées à propos des entrepreneurs flattent la réussite de ces derniers au point d'en édifier un mythe glorificateur (par exemple le mythe de Horatio Alger qui raconte l'histoire d'un entrepreneur qui réussit en partant de rien[10]). À l'inverse, la littérature romanesque et les oeuvres cinématographiques, en général, le dépeignent comme un vil et cruel être humain. Les chercheurs en histoire du business ont joué un rôle important tant sur le plan de la "couleur" donnée aux entrepreneurs mais aussi sur le contexte d'analyse institutionnel influencé bien souvent par des facteurs idéologiques implicites. Les économistes de l'école autrichienne apportent une orientation plus nuancée. Par exemple, Virgil Storr présente un modèle de l'entrepreneuriat aux Bahamas avec deux idéaux types entrepreneuriaux : l'esclave entrepreneur et le maître pirate. L'entrepreneur a souvent été observé du point de vue national en mettant en lumière l'aspect bénéfique sur la croissance d'un pays. Cette approche à la fois utilitariste, sociétale et nationaliste est remise en cause par la prise en compte de l'entrepreneur ethnique[11], de l'entrepreneur migrant et de l'entrepreneur né mondialisé.

Histoire de l'entrepreneuriat

En un sens, tout homme est, de fait, un entrepreneur dès lors qu'il/elle utilise son capital physique, financier ou humain (capital corporel, social, culturel et alloue des ressources rares (son argent, son temps, son stress en vue d'atteindre les fins qu'il s'est imposées. L'idée que certains pays manquent d'esprit d'entreprise, notamment les pays du tiers-monde, est un mythe. Depuis la naissance de l'humanité, l'entrepreneur a toujours existé même si son importance s'est plus manifestée dans les livres d'histoire avec les entrepreneurs du XIXème siècle qui nous font croire que l'entrepreneur est né avec le développement du capitalisme de la révolution industrielle. Même s'il ne portait pas le nom d'entrepreneur, le marchand existait déjà dans l'Antiquité. Et, s'il s'avère qu'il occupait une place prépondérante sur le sol terrestre, il ne faut pas oublier l'omniprésence de l'entrepreneur, marin marchand[12] depuis l'antiquité.

Au Moyen Âge, l'entrepreneur était aussi omniprésent même si le cadre institutionnel de l'époque l'a dirigé en direction de ses compétences d'innovations martiales et aux bâtiments architecturaux d'origine religieuse. Durant les temps modernes, l'entrepreneur continue d'être un sous-traitant pour les marchés publics (armement, infrastructure, assainissement des terres) d'ampleurs financières conséquentes. Dans leur ensemble, ce sont des entrepreneurs publics. Parmi eux, quelques personnalités se distinguent comme Humphrey Bradley, Guillaume Boutheroue ou Pierre-Paul Riquet. L'histoire de l'entrepreneuriat montre qu'il existe autant de variétés d'entrepreneurs qu'il n'existe d'individus. Cela va à contre sens de la présentation de nombreux magazines qui aspirent volontairement à présenter la caricature[13] ou le stéréotype de l'entrepreneur.

Exemples d'entrepreneurs

- XVe siècle : Jacques Cœur

- XVIe siècle : Humphrey Bradley, Jacob Fugger

- XVIIIe siècle : James Watt

- XIXe siècle : Jean Dollfus, Charles Christofle, Thierry Hermès, Charles de Wendel, Cornelius Vanderbilt, Madam C.J. Walker, Jacques-Rose Récamier, René Panhard, Fred Harvey

- XXe siècle : Giovanni Agnelli, Steve Jobs, Bernard Arnault, Richard Branson, Yvon Gattaz, Charles Gave, François de Wendel, Louis Renault

- XXIe siècle : Elon Musk, Peter Thiel

Thèmes et auteurs de la pensée entrepreneuriale

- L'entrepreneur est la personne qui assume le risque associé à l'incertitude (Richard Cantillon, Johann Heinrich von Thünen, Hans von Mangoldt, Adolph Riedel, John Stuart Mill, Frederick Hawley, Frank Knight, Ludwig von Mises, George Shackle, Charles A. Tuttle[14], Mark Casson). Pour eux, l’entrepreneur surmonte l’incertitude.

- L'entrepreneur est la personne qui fournit le capital financier (Adam Smith, David Ricardo, Turgot, Eugen Böhm-Bawerk, Francis Edgeworth[15], Arthur Pigou, Ludwig von Mises).

- L'entrepreneur est un innovateur (Nicolas Baudeau, William Baumol, Jeremy Bentham, Harvey Leibenstein, Johann Heinrich von Thünen, Gustav Schmoller, Joseph Schumpeter, Werner Sombart, Max Weber).

- L'influence de la marginalité sociale sur l'émergence de l'entrepreneuriat (Werner Sombart, Bert F. Hoselitz, F. V. Young)

- L'entrepreneur est un décideur (Richard Cantillon, Carl Menger, Alfred Marshall, Friedrich Wieser, Amasa Walker, Francis Walker, John Maynard Keynes, Ludwig von Mises, George Shackle, Theodore Schultz).

- L'entrepreneur est un leader industriel, un capitaine d'industrie : (Jean-Baptiste Say, Henri de Saint-Simon, Amasa Walker, Francis Walker, Alfred Marshall, Friedrich Wieser, Werner Sombart, Max Weber, Joseph Schumpeter).

- L'entrepreneur est un gestionnaire ou un surintendant (Jean-Baptiste Say, John Stuart Mill, Alfred Marshall, Carl Menger, William Baumol, Fritz Machlup).

- L'entrepreneur est un organisateur et coordinateur des ressources économiques (Jean-Baptiste Say, Léon Walras, Friedrich Wieser, Frederick Harbison[16], Gustav Schmoller, Werner Sombart, Max Weber, John Bates Clark, Herbert J. Davenport, Joseph Schumpeter, Ronald Coase, Mark Casson). L'entrepreneur est un coordinateur car il coordonne les trois éléments de la production, à savoir la terre, le travail et le capital. Par conséquent, l'entrepreneuriat est la coordination entretenue et contrôlée par un entrepreneur.

- L'entrepreneur est propriétaire d'une entreprise (François Quesnay, Friedrich Wieser, Arthur Pigou, Frederick Hawley, Ludwig von Mises).

- L'entrepreneur est une personne qui n'est pas obligatoirement détenteur du capital (John B. Clark, Joseph Schumpeter, Israel Kirzner)

- L'entrepreneur est un employeur de facteurs de production (Amasa Walker, Francis Walker, Friedrich Wieser, John Maynard Keynes).

- L'entrepreneur est un contracteur (Jeremy Bentham).

- L'entrepreneur est un arbitre (Richard Cantillon, Léon Walras, Israel Kirzner).

- L'entrepreneur est un répartiteur de ressources parmi d'autres utilisations (Richard Cantillon, Israel Kirzner, Theodore Schultz)

- L'entrepreneur est un individu qui remplit une fonction[17] spécifique dans l'économie (Ludwig von Mises, Joseph Schumpeter, Frank Knight, Israel Kirzner)

- L'entrepreneur est intégré dans un contexte institutionnel et culturel : Don Lavoie, Peter Boettke, Arthur Cole

| N° | Catégorie | Nom | Origine | Période | Apports |

|---|---|---|---|---|---|

| # | Économiste | Richard Cantillon | 1680 – 1734 |

Le risque associé à l'incertitude | |

| # | Économiste | Johann Heinrich von Thünen | 1783 – 1850 |

Le risque associé à l'incertitude | |

| # | Économiste | Adolph Riedel | 1809 – 1872 |

Le risque associé à l'incertitude | |

| # | Économiste | Hans von Mangoldt | 1824 – 1868 |

Le risque associé à l'incertitude | |

| # | Économiste | John Stuart Mill | 1806 – 1873 |

Le risque associé à l'incertitude | |

| # | Économiste | Frederick Hawley | 1843 – 1929 |

Le risque associé à l'incertitude | |

| # | Économiste | Frank Knight | 1885 – 1972 |

Le risque associé à l'incertitude | |

| # | Économiste | Ludwig von Mises | 1881 – 1973 |

Le risque associé à l'incertitude | |

| # | Économiste | George Shackle | 1903 – 1992 |

Le risque associé à l'incertitude | |

| # | Économiste | Mark Casson | 1945 – |

Le risque associé à l'incertitude | |

| # | Économiste | Adam Smith | 1723 – 1790 |

Capital financier | |

| # | Économiste | Turgot | 1727 – 1781 |

Capital financier | |

| # | Économiste | David Ricardo | 1772 – 1823 |

Capital financier | |

| # | Économiste | Eugen von Böhm-Bawerk | 1851 – 1914 |

Capital financier |

L'État doit-il aider les entrepreneurs ?

L'entrepreneuriat étant largement vu comme positif et souhaitable, la tentation est grande chez les politiques de se positionner comme ses défenseurs et de l'encourager. La tâche des hommes de l'État est de ne pas perturber le processus du marché en minant la capacité entrepreneuriale des individus. Les règles du jeu fixées par l'Etat, auxquelles tous les participants doivent se soumettre dans le processus du marché, doivent être prévisibles, en éliminant les privilèges ou les aides spéciales accordées par le gouvernement. Un gouvernement libéral doit avoir le courage[18] de ne rien faire malgré la pression de la population qui le pousse à intervenir. Il n'est pas celui qui aide les chefs d'entreprises, c'est celui qui évite de leur compliquer la tâche en créant plus d'incertitude[19] qu'il n'existe déjà dans leur jugement. Ce dernier facteur n'est pas un point mineur pour encourager l'émergence d'entrepreneurs productifs. Comme l'a souligné Magnus Henrekson[20], il ne doit pas y avoir d'aide sociale ou d'assurance qui décourage la recherche de nouvelles opportunités pour générer un profit. Dans les pays où il existe un degré élevé d'intervention de l'Etat soit par des subventions, soit par une assurance chômage, des attentes négatives sont générées en ce qui concerne la possibilité d'émergence d'entrepreneurs, car ce type de mesures décourage la recherche de nouvelles opportunités à générer un moyen de subsistance, puisqu'il est garanti par l'Etat ou par équivalence, les partenaires sociaux. Un autre biais de l'intervention de l'État est la facilitation involontaire ou l'ascension contrariée de l'entrepreneur évasif.

Les pouvoirs publics s'intéressent à l'entreprise car celle-ci est un vecteur influent dans l'opinion publique sur le niveau de l'emploi. Par conséquent, la stimulation de la création d'emploi ont la fâcheuse tendance à s'inviter dans le terreau de la création, de la transmission, de la reprise et du développement des entreprises, ce qui représente concrètement un magma de textes inextricables et incompréhensibles par les acteurs entrepreneuriaux avec un lot d'intervenants divers sur le terrain. Or, cela peut saper la richesse de l'écosystème entrepreneurial potentiel ou existant. En dépit de nombreux efforts financiers (corollaire à l'augmentation fiscale pour tous), d'agences et d'association subventionnées largement propagées sur le territoire et du soutien offert par diverses collectivités locales et le gouvernement central, on constate que la majorité des jeunes sont faiblement disposés à passé au statut d'entrepreneur en adoptant les contraintes administratives qu'impliquent une activité entrepreneuriale comme une option de carrière en raison des risques associés. La plupart d'entre eux la considèrent comme une dernière option et sont plus enclins à privilégier l'emploi salarié dans les organisations gouvernementales, publiques ou privées.

Les commentaires des journalistes et de l'opinion publique, fondée trop hâtivement par la réaction que par la réflexion économique, se plaignent à tors, mais trop souvent, que le dispositif d’aide des politiques publiques entrepreneuriales n’est pas suffisant pour assurer les conditions de pérennisation des entreprises nouvellement créées. Ce qui conduit les autorités publiques de faire encore plus de saupoudrage avec des mesurettes de politiques publiques entrepreneuriales.

Citations

- « Un entrepreneur, un vrai entrepreneur, n’est pas une simple machine enregistreuse de coûts qui seraient déterminés par ailleurs à partir de données purement techniques (comme s’il existait une seule manière de produire un bien donné). C’est quelqu’un qui regarde un marché, essaie d’en prévoir l’évolution, détermine la nature et le prix de ce qu’il veut vendre et cherche ensuite les moyens de produire de la manière la plus économique, c’est-à-dire évitant de gaspiller des ressources qui sont nécessairement rares, afin d’obtenir une probabilité de profit aussi élevée que possible. » (Pascal Salin)

- « L'entreprise, c'est l'organisme économique ; l'entrepreneur, c'est le centre nerveux qui lui donne la vie, la conscience, la direction, c'est le point capital, la force motrice de la structure sociale. » (Paul Leroy-Beaulieu)

- « On considère le chef d'entreprise comme un homme à abattre, ou une vache à traire. Peu voient en lui le cheval qui tire le char. » (Winston Churchill)

- « Ceux qui œuvrent à transformer leurs rêves en réalité sont des entrepreneurs. Ceux qui veulent à tout prix prendre le chemin inverse sont des politiciens. » (Vincent Bénard)

- « La question n’est pas « comment créer des emplois ? » mais QUI crée ces fameux emplois et comment peut-on l’aider ? A cette question, une réponse et une seule : un type curieux que nos fonctionnaires n’ont jamais croisé sur leur route et dont on ne parle jamais à l’ENA et qui s’appelle un ENTREPRENEUR. » (Charles Gave)

- « Contrairement aux anciens rois et seigneurs féodaux, aux modernes dictateurs, et même aux représentants de nos gouvernements, le chef d'entreprise n'obtient rien par la force : il sert autrui. Il doit satisfaire ses clients, et il perd tout pouvoir dès qu'il n'est plus en mesure d'assurer de meilleurs services que ses concurrents. La plus grosse entreprise perd sa puissance et son influence dès qu'elle perd ses clients. Le profit va seulement à celui qui a compris ce que veulent les autres. Il n'en est pas de même pour les activités de l'État, qui ne connaissent aucune sanction. » (Jacques de Guénin)

- « Mais encore faut-il préciser ce que l'on entend par la propriété de l'entreprise. Cette expression courante est en fait erronée puisque personne ne peut être propriétaire d'un ensemble de contrats, mais, bien au contraire, on contracte à propos de ce que l'on possède. Quelle est alors la nature exacte du droit de propriété de celui qu'on appelle le propriétaire de l'entreprise ? Il est en fait propriétaire non pas d'un ensemble de biens existants, mais de l'ensemble des revenus futurs qui lui reviendront en propre du fait de l'activité de l'entreprise. » (Pascal Salin)

- « Il n'y a qu'un seul patron dans l'entreprise : c'est le client. Il est capable de mettre à la porte tout le monde, depuis le président et jusqu'en bas, simplement en allant dépenser son argent ailleurs. » (Sam Walton, créateur de Wal-Mart Stores)

- « Il est du devoir du chef d’entreprise d’être objectif et impartial. Il doit absolument être tolérant et ne pas prêter attention à la manière dont un homme fait son travail une fois qu’il se retrouve seul, qu’il apprécie l’homme ou qu’il ne l’apprécie pas. Il doit se préoccuper seulement des performances et du caractère. Cela est incompatible avec l’amitié et les relations sociales. La solitude, la distance et la formalité sont les devoirs du chef d’entreprise. » (Alfred P. Sloan)

- « Je vois l'entrepreneur non pas comme une source d'idées innovantes ex nihilo, mais comme quelqu'un d'alerte aux opportunités qui existent déjà et qui attendent d'être remarquées. » (Israel Kirzner)

- « Un entrepreneur c’est quelqu’un qui se jette d’une falaise et construit un avion sur le chemin de la descente. » (Reid Hoffman, co-fondateur de LinkedIn)

- « Le courage est la seule vertu que l'on ne peut pas feindre. (...) Le courage (la prise de risques) est la vertu suprême. Nous avons besoin d'entrepreneurs. » (Nassim Nicholas Taleb, Jouer sa peau: Asymétries cachées dans la vie quotidienne, 2017)

- « Ce n'est pas la peur d'entreprendre, c'est la peur de réussir, qui explique plus d'un échec. » (Emil Michel Cioran)

Informations complémentaires

Notes et références

- ↑ in Théorie de l’évolution économique

- ↑ Claudine Kearney, Robert Hisrich, Frank Roche, "Facilitating public secteur corporate entrepreneurship process: a conceptual model", Journal of Enterprising Culture, Vol 15, n°3, september, pp275–299

- ↑ Orvis F. Collins, David G. Moore, Darab B. Unwalla, 1964, "The Enterprising Man", East Lansing, M.I., Michigan State University Business Studies

- ↑ The Entrepreneur and his Firm (1967)

- ↑ 2010, B. Deschamps, P. Fatien, S. Geindre, "Accompagner le repreneur d’entreprise : conduire, escorter mais aussi guider", Gestion 2000, vol 27, n°3, pp77-88

- ↑ Dans son livre "Sur la théorie du changement social" (1962), Everett Hagen a analysé l'émergence historique de l'innovation et de la créativité technologique en Angleterre, au Japon, en Colombie et en Birmanie

- ↑ Everett Hagen, 1967, "British personality and the industrial revolution: the historical evidence", In: T. Burns, S. B. Saul, dir., "Social Theory and Economic Change", London: Tavistock

- ↑ 1960, Everett Hagen, "The entrepreneurs as rebel against traditional society", Human Organization, 19 (4), pp185-187

- ↑ Alexander Gerschenkron, 1954, "Social Attitudes, Entrepreneurship and Economic Development", Explorations in Entrepreneurial History, Vol VI, pp1-19

- ↑ Irvin G. Wyllie s'est intéressé aux mythes qui accompagnent la saga de l'histoire du business américain centré autour du self-made man. Le thème du passage de l'entrepreneur entre les stades extrêmes du chiffonnier à la richesse fut répété par de nombreux groupes différents pour devenir une partie de la culture populaire de la littérature américaine. Irvin G. Wyllie a tenté de découvrir les origines du mythe du héros légendaire, d'analyser l'homme d'affaires américain et d'apprendre par qui il était le plus utilisé, à quelles fins et avec quels effets. Il convient toutefois de souligner que ce n'est pas une étude des origines professionnelles et des conditions environnementales des hommes d'affaires américains, ni d'une tentative de vérifier de quelles classes sociales les chefs d'entreprise ont été recrutés. Le sujet traité par Irvin Wyllie est la culture intellectuelle intégrée à l'histoire du business. Il puise ses recherches précisément dans les idées qui ont favorisés le self-made man dans les larges conditions de découvertes d'opportunité aux Etats-Unis.

- Irvin G. Wyllie, 1954, "The Self-Made Man in America", New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press

- ↑ L'entrepreneuriat ethnique fait référence aux liens réguliers d'interactions commerciales entre des personnes qui partagent des origines nationales (ethniques) communes. Les économistes et les sociologues l'analyse comme un processus par lequel des minorités ethniques créent leur propre secteur économique privé en réponse à une exclusion implicite du système économique formel. Les entrepreneurs ethniques appartiennent à des minorités qui s'identifient à une population appartenant généralement à la même communauté. Ils comptent sur le soutien et les ressources de leur communauté pour accomplir leurs activités commerciales. Ils sont souvent installés dans des enclaves citadines ou rurales et forment dans leur ensemble une pluralité d'économies ethniques. Par conséquent, l'ethnicité apparaît comme une forme de capital social fondée sur des valeurs fortes et partagées culturellement telles que la solidarité et la confiance réciproque. En plus de proposer un marché d'échange de biens et de services, la communauté ethnique offre un environnement favorable d'émergence et de développement grâce à un accès plus tolérant et favorable au capital humain et financier.

En analysant les pratiques commerciales, les réseaux sociaux et les stratégies entrepreneuriales des ethnies comme la communauté Minangkabau, en Indonésie, nous pourrons tirer des enseignements précieux sur la façon dont une identité ethnique forte peut favoriser l'entrepreneuriat et stimuler le développement économique au sein d'une communauté. Cette exploration nous permet également d'apprécier l'importance de la diversité ethnique dans le paysage entrepreneurial global et éventuellement d'envisager la montée en puissance de l'entrepreneuriat ethnique dans d'autres contextes culturels.

- 1972, Ivan Light, "Ethnic Enterprise in America: Business and Welfare among Chinese, Japanese and Blacksé, Berkeley: University of California Press

- 1990, Howard Aldrich, Roger Waldinger, "Ethnicity and Entrepreneurship", Annual Review of Sociology, Vol 16, pp111–135

- 2007, G. A. Brenner, T. V. Menzies, L. Filion, C. Perreault, C. Ramangalahy, "Social capital and ethnic business performance: entrepreneurs from four ethnic groups in Canada", International Journal of Business and Globalization, vol 1, n°2, pp145-160