Vous pouvez contribuer simplement à Wikibéral. Pour cela, demandez un compte à adminwiki@liberaux.org. N'hésitez pas !

École du Public Choice

La théorie du choix public (ou « des choix publics »), est née en Virginie, au Center for Study of Public Choice (George Mason University), à la suite des travaux de Duncan Black, de Charles Tiebout et d'Anthony Downs. Au XIXe siècle Charles Dunoyer et Francesco Ferrara peuvent être considérés comme des précurseurs de cette école de pensée. Aujourd'hui, l'approche des choix publics est représentée par trois écoles : l'école de Virginie[1] (James M. Buchanan), l'école de Rochester et l'école de Bloomington (Elinor Ostrom).

Le champ de l'analyse

Selon James McGill Buchanan le noyau dur de la théorie du Choix Public peut être résumé en trois présupposés :

- l'individualisme méthodologique

- le choix rationnel

- la politique comme échange

C'est une branche de l'économie expliquant le rôle de l'État et le comportement des électeurs, hommes politiques et fonctionnaires. Cette école critique fortement l'inefficacité publique, notamment dans le domaine des dépenses publiques, et elle montre que le développement des interventions publiques s'explique non par un hypothétique intérêt général, mais par le profit qu'en tirent certains groupes sociaux d'une part, et les élus et fonctionnaires d'autre part. Demande et offre tendent ainsi dans l'État-providence à se conjuguer et à s'appuyer réciproquement pour aboutir à un interventionnisme excessif. Par ailleurs, les biais cognitifs et émotionnels propres à l'économie comportementale, que l'on constate au niveau du marché, se retrouvent aussi au niveau des décisions publiques, mais sont moins soumis à des mécanismes auto-correcteurs naturels qui en limitent l'inflation.

Les groupes sociaux tout d'abord, poussent à l'intervention de l'État pour maximiser leurs intérêts privés : ils réclament de l'État des services et des programmes dont ils tireront personnellement profit, tout en cherchant à les faire payer par l'ensemble des contribuables ("avantages concentrés" contre "coûts dispersés").

Parallèlement les bureaucrates chercheront à tirer l'offre publique vers le haut et à surévaluer son coût réel pour s'assurer divers avantages, matériels ou symboliques. Ce faisant, les services publics et leurs dirigeants étendent leur emprise sociale. La conjonction de cette demande et de cette offre ne peut dès lors conduire qu'à des interventions excessives, d'autant que la logique du marché politique renforce encore l'effet de ces pressions. Pour lutter contre cette pesanteur, l'École du Public Choice suggère un ensemble de mesures, telles que l'évaluation systématique des coûts/bénéfices de toute intervention publique, la mise en place de structures plus souples et plus décentralisées de satisfaction des besoins collectifs ainsi que l'introduction de certains correctifs aux procédures démocratiques.

La politique est expliquée à l'aide des outils développés par la microéconomie. Les hommes politiques et fonctionnaires se comportent de la même façon que les consommateurs et producteurs de la théorie économique, tout en sachant que l'argent en jeu n'est pas le leur (problème principal-agent). La motivation principale d'une partie du personnel politique est ainsi de maximiser son propre intérêt plutôt que de rechercher l'intérêt collectif. Ainsi, les décideurs ne sont pas libres de leurs choix mais ils sont en fait tributaires de groupes d’intérêt, ces derniers cherchant à bénéficier de la tendance redistributive de l'État qui justifie la fonction et l'existence même des premiers.

Si l'on ne se souciait que des objectifs politiques affichés et des opinions à leur égard, on passerait à côté d'un facteur essentiel, qui est l'implication personnelle dans les décisions de personnes dont la carrière en dépend étroitement. La théorie des choix publics explique des faits qui seraient incompréhensibles autrement, car non conformes au paradigme politique conventionnel :

- pourquoi les minorités l'emportent sur les majorités (il est plus facile et moins coûteux de satisfaire une minorité visible aux dépens d'une majorité indifférenciée) ;

- pourquoi une politique nocive pour la population peut perdurer très longtemps sans être corrigée (par le commerce des influences politiques) ;

- pourquoi le gaspillage[2] politique a toujours tendance à s'accroître (l'irresponsabilité induite par la procédure politique amène les personnes, collectivement, à dépenser davantage qu'elles ne le feraient individuellement) ;

- pourquoi le pouvoir est confisqué par la bureaucratie (le consommateur usager n'a pas le droit à la parole) ;

- pourquoi les secteurs publics sont en sur-effectif (il n'y a pas d'incitation à une utilisation rationnelle de la main-d'œuvre et tout le monde a intérêt à avoir un personnel plus nombreux), etc.

Buchanan résumait la théorie des choix publics comme étant "la politique sans romantisme". Son réalisme politique est un antidote à la démagogie et à l'électoralisme que l'on voit à l’œuvre dans les politiques antilibérales ou social-démocrates, reposant sur la redistribution, la taxation et la dette publique.

Les représentants de l'école du Choix Public

- Aux États-Unis : James M. Buchanan, Gordon Tullock, William Niskanen, Robert D. Tollison

- Au Canada : Albert Breton

- En Australie : Geoffrey Brennan

- En France : Pierre Salmon

- En Suisse : Bruno S. Frey

Critique libertarienne

Les libertariens reprochent à cette école, même si ses analyses sont intéressantes, de considérer l'État comme un acteur économique ordinaire, et de voir les entités de droit public comme « des institutions volontaires tout comme les entreprises », alors que l'État et les entités publiques opèrent par la violence et la coercition. Le citoyen doit plutôt les voir comme « une puissance séparée, indépendante et hostile, seulement en partie sous son contrôle, et capable de lui faire grand mal » (H. L. Mencken) :

- Buchanan et Tullock pensent que l'État est essentiellement une institution volontaire, au même titre que les entreprises privées. (...) Je considère tout cela comme une absurdité dangereuse. Jusqu'à Buchanan et Tullock, il existait un accord quasi universel, tant du côté des apologistes de l'État que des anarchistes qui le critiquent, quant à la nature de l'État, c'est-à-dire ce qu'il est réellement. Les États étaient reconnus comme des formes d'organisation nettement différentes de celles des entreprises : contrairement aux entreprises, chaque État repose fondamentalement sur la contrainte. L'affirmation contraire de Buchanan aurait été considérée comme une erreur intellectuelle enfantine. (Hans-Hermann Hoppe)

De même, l'impôt n'est pas la contrepartie de "services publics", mais une réelle spoliation :

- La théorie considérant les taxes comme analogues aux cotisations de club ou à l’achat de services, disons, par exemple, d’un médecin, ne fait que montrer à quel point cette partie des sciences sociales est éloignée des modes de pensée scientifiques. (Joseph A. Schumpeter)

Annexes

Notes et références

- ↑ William Breit, 1987, "Creating the Virginia School: Charlottesville as an Academic Environment in the 1960s", Economic Inquiry, 25(4), pp645–657

- ↑ 1996, Thomas A. Schatz, "Most Outrageous Government Waste. A billion here and a billion there-real money", The Freeman: Ideas on Liberty, June, Vol 46, n°6, pp444-446

Bibliographie

- 1948, Duncan Black, On the rationale of group decision making, Journal of Political Economy, Vol 56, pp23–34

- Repris en 1969, In: Kenneth J. Arrow et T. Scitovsky, dir., Readings in welfare economics, London: George Allen and Unwin

- 1956, Charles M. Tiebout, "A Pure Theory of Local Expenditure", Journal of Political Economy, Vol 64, n°5, octobre, pp416-424

- 1962, James M. Buchanan et Gordon Tullock, The Calculus of Consent

- 1978, Gordon Tullock, "Le Marché politique. Analyse économique des processus politiques", Economica,

- 1971, William Niskanen, Bureaucracy and Representative Government, Chicago, (Voir aussi F. Fourquet, Recherches, n°46, 1982)

- 1958, Duncan Black, Theory of Committees and Elections Cambridge: Cambridge University Press

- 1957, Anthony Downs, An Economy Theory of Democracy. New York: Harper & Row

- 1960, Anthony Downs, Why the Government Budget Is Too Small in a Democracy." World Politics 20 (mars): 541-563

- 1976, D. C. Mueller, "Public choice: A survey", Journal of Economic Literature, Vol 14, pp395–433

- 1983, William C. Mitchell, Fiscal Behavior of the Modern Democratic State: Public-Choice Perspectives and Contributions, In: Political Economy: Recent Views, L. Wade, Dir., Los Angeles: Sage, pp69—114

- 1986, S. Galam, Majority rule, hierarchical structures and democratic totalitarism: a statistical approach, Journal of Mathematical Psychology, 30: 426-34

- 1988,

- Dwight Lee, "Public Choice: The Rest of the Story. Some additional insights into public choice theory", The Freeman: Ideas on Liberty, Janvier, Vol 38, n°1, pp29-30

- William C. Mitchell, "Virginia, Rochester and Bloomington: Twenty-five years of public choice and political science", Public Choice, Vol 56, pp101–119

- 1989, Murray Rothbard, "Public Choice: A Misshapen Tool", Liberty Magazine, May, vol 2, n°5, pp19-21

- 1996, Andreas K. Winterberger, Public-Choice-Theorie, In: Caspar v. Schrenck-Notzing, dir., Lexikon des Konservatismus, Leopold Stocker Verlag, Graz, Stuttgart

- 2000,

- S. Galam et S. Wonczak, "Dictatorship from majority rule voting", Eur. Phys. J. B, 18: 183-6

- Steven G. Medema, "‘Related Disciplines’: The Professionalization of Public Choice Analysis", The History of Applied Economics: History of Political Economy Annual Supplement, Vol 32, pp289–323

- 2003, D. C. Mueller, "Public choice III", Cambridge: Cambridge University Press

- 2004, James Buchanan, "Public choice : the origins and development of a research program", In: Richard M. Ebeling, dir., "Economic Theories and Controversies", Hillsdale: Hillsdale College Press, Champions of freedom Vol 3, ISBN 0916308529, pp13-32

- 2005,

- S. Galam, Stability of leadership in bottom-up hierarchical organizations, Journal of Social Complexity 2(2), pp62–75

- Erik Moberg, "The Conflict About the Middle of the Road: The Austrians Versus Public Choice", In: Peter Kurrild-Klitgaard, dir., "The Dynamics of Intervention: Regulation and Redistribution in the Mixed Economy" (Advances in Austrian Economics, Volume 8), Emerald Group Publishing Limited, pp205-222

- 2007, William F. Shughart II, « Public Choice », In The Concise Encyclopedia of Economics, ed. David R. Henderson (Indianapolis, IN : Liberty Fund, 2007), 427-430 [lire en ligne]

- 2008, William Niskanen, "PUBLIC CHOICE ECONOMICS", In: Ronald Hamowy, dir., "The Encyclopedia of Libertarianism", Cato Institute - Sage Publications, pp405-407

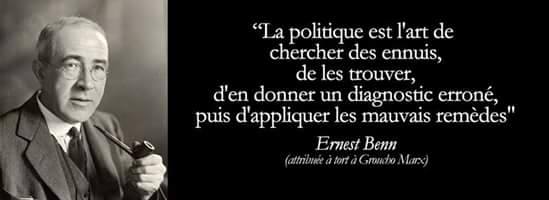

Citations

- Le politicien n’a que deux priorités : être élu et être réélu. Et quelle que soit la troisième, elle est loin derrière les deux premières. (Thomas Sowell)

- Ces hommes-là [les politiciens], en fait, sont rarement motivés par quelque chose que l’on puisse décrire comme l’esprit public ; il n’existe pas plus d’esprit public parmi eux que parmi les voleurs ou les passants. Leur objectif premier, dernier et perpétuel, est de promouvoir leur avantage privé et à cette fin seule, d’exercer les vastes pouvoirs qui sont entre leurs mains. (H. L. Mencken)

- Les gens, y compris les politiciens, sont principalement motivés par leur propre intérêt... Les théoriciens des choix publics pensent que les politiciens ont un intérêt direct dans la croissance de l’administration. (James McGill Buchanan)

- Ceux qui jouent un rôle public important ne se préoccupent que de leurs intérêts personnels, qu'ils déguisent en prétendues mesures pour le bien de la République. (Salluste)

- La théorie des choix publics offre une analyse qui se veut d'abord « positive » au sens philosophique du terme : elle décrit et explique des phénomènes de choix humains en se concentrant sur les causes et effets comportementaux, sans les juger moralement. L'économiste décrit l'État tel qu'il est et non pas tel qu'il devrait être. Néanmoins, la plupart des tenants des choix publics lorsqu'ils expliquent comment rendre l'État et les institutions plus « efficaces », n'hésitent pas à se faire « conseillers du Prince », c‘est-à-dire à préconiser les bons moyens pour atteindre les fins désirées. Pour cette raison, la théorie des choix publics est souvent considérée comme étant à la fois « normative et positive ». (Bertrand Lemennicier, Théorie des Choix Publics, Libres ! 100 idées, 100 auteurs')

- Les hommes d’État ne sont pas guidés par le souci du bien être de la population mais par leur intérêt personnel et leur appétit de pouvoir, en dépit de la rhétorique qu’ils développent pour convaincre le plus grand nombre qu’ils agissent pour leur bien. (Bertrand Lemennicier)

- Surtout, souviens-toi que l’homme qui sollicite tes suffrages est, de ce fait, un malhonnête homme, parce qu’en échange de la situation et de la fortune où tu le pousses, il te promet un tas de choses merveilleuses qu’il ne te donnera pas et qu’il n’est pas d’ailleurs, en son pouvoir de te donner. L’homme que tu élèves ne représente ni ta misère, ni tes aspirations, ni rien de toi ; il ne représente que ses propres passions et ses propres intérêts, lesquels sont contraires aux tiens. (Octave Mirbeau, La Grève des électeurs)

- Au cours des décennies récentes, la compréhension du phénomène étatique a fait de grands progrès, en particulier grâce à la théorie des choix publics (dont James Buchanan peut être considéré comme l'initiateur). Le concept nébuleux est devenu plus concret, plus proche de la réalité : l'Etat est en fait un ensemble complexe d'individus et d'interactions entre individus - hommes politiques, fonctionnaires, membres de groupes de pression - dont chacun cherche à poursuivre ses propres objectifs. (Pascal Salin, 1994, préface à L'Etat - La logique du pouvoir politique d'Anthony de Jasay)

Articles connexes

- Gary Becker

- Analyse économique des institutions

- Biens publics

- Mancur Olson

- Yes Minister

- Marché politique, électeur médian

- Défaillance de l'État

- Bitur-camember

- Illusion fiscale

- François Guillaumat

Liens externes

En français

- (fr)Mickaël Mithra, « Le théorème d'Arrow ou la démocratie contre la raison », Le Québécois Libre, n°124, mai 2003, [lire en ligne]

- (fr)Le Calcul du consentement. Fondations logiques de la démocratie constitutionnelle Analyse de Catallaxia

- (fr)Anthony de Jasay, « Nationalisme et rationalité », The Independent Review, Vol III, n°I, 1998 (traduction française: Hervé de Quengo), [lire en ligne]

- (fr)L'Ecole du « Public Choice » par Henri Lepage

- (fr)La Micropolitique par Madsen Pirie

- (fr)Bastiat et les choix publics par Jacques de Guenin

- (fr)Démystifier les élections avec la théorie des choix publics Par Damien Theillier

- (fr)Le calcul du consentement, par Fabrice Copeau, article Contrepoints

En anglais

- (en)Center for Study of Public Choice

- (en)Public Choice, William F. Shughart II, Library of Economics and Liberty

- (en)Pierre Lemieux, "The Public Choice Revolution", Regulation, vol. 27, no 3 (automne 2004), p. 24-29, [lire en ligne]

| Accédez d'un seul coup d’œil au portail économie. |