Vous pouvez contribuer simplement à Wikibéral. Pour cela, demandez un compte à adminwiki@liberaux.org. N'hésitez pas !

Troisième République

Fondée le 4 septembre 1870, la Troisième République va se révéler la plus durable des républiques avant de s’effondrer, victime de la défaite de 1940. Désormais, la légalité a cessé d’être monarchique pour devenir républicaine. Le consensus républicain va reposer sur le maintien de l’ordre social, la fondation d’un État laïque et la sauvegarde de la grandeur française dans le monde.

La Guerre de 1870-1871 et la Commune

Le gouvernement de Défense nationale et la défaite

Les républicains arrivent au pouvoir dans un pays qui a déjà perdu la guerre mais n’en a pas encore pris conscience. Adolphe Thiers tente en vain une tournée diplomatique en Europe (septembre/octobre 1870). Entretemps, Paris, où était demeuré le gouvernement de Défense nationale, était investi par les troupes allemandes. Un Comité central publie un manifeste associant le « salut de la France » et « le triomphe de la révolution européenne » et appelant à une « commune souveraine » pour assurer le « gouvernement des citoyens par eux-mêmes ». Le mouvement communaliste s’étend dans le Sud-Est de la France mais est finalement réprimé par Léon Gambetta.

Le 28 octobre, Bazaine livre Metz avec son armée, et les révolutionnaires tentent en vain de profiter de la situation pour prendre le pouvoir à Paris le 31 octobre. Devant l’échec des négociations entre Thiers et Bismarck à Versailles, le gouvernement de Tours proclame « la Patrie en danger » et décrète la levée en masse le 5 novembre. Mais la majorité de la population souhaite la paix. L’entraînement insuffisant des troupes, l’hésitation des généraux, l’insuffisance de l’armement et du ravitaillement ainsi que l’excessive ingérence de politiques dépourvus de compétences militaires (Gambetta et Freycinet) entraînent l’échec des opérations militaires. Les armées françaises se révélaient incapables de délivrer la capitale. Le 26 janvier 1871 Paris doit capituler.

La conduite dictatoriale de Gambetta, ministre de l’Intérieur du 4 septembre, avait inquiété les modérés qui le poussent à la démission le 6 février. Deux jours plus tard, les élections envoyaient à l’Assemblée une majorité favorable à la paix, c’est-à-dire conservatrice et libérale. Le 17 février Thiers est nommé chef du pouvoir exécutif de la République française. Ce dernier ne choisit pas ses ministres dans la majorité monarchiste mais parmi les républicains modérés et le centre droit. Il est persuadé que la République doit l’emporter.

La Commune

Isolée diplomatiquement, la France doit céder aux exigences de Bismarck : céder l’Alsace et une partie de la Lorraine et payer une indemnité de 5 milliards de francs-or.

À Paris la révolution triomphe. Les bataillons de la garde nationale refusent de restituer les canons qu’ils contrôlent. Le 18 mars 1871, les généraux Lecomte et Thomas sont exécutés par les insurgés tandis que Thiers, contre l’avis de Ferry, décide l’évacuation de la ville. Le 29 mars, l’Assemblée municipale prend le nom de Commune. Les différents courants révolutionnaires communient dans l’anticléricalisme et le socialisme. Le 21 mai, les troupes versaillaises envahissent la ville : la reconquête devait durer une semaine et se révéler particulièrement féroce. Personne ne plaignit les communards à l’image de Zola : « Ceux qui brûlent et qui massacrent ne méritent pas d’autre juge que le coup de feu d’un soldat ». Plusieurs milliers de prisonniers sont envoyés en Nouvelle-Calédonie.

La laborieuse mise en place du régime (1871-1879)

Thiers président de la République

La déclaration du comte de Chambord (5 juillet 1871) affirmant son attachement au drapeau blanc et son refus de la souveraineté nationale a rendu impossible toute restauration monarchique. Les orléanistes, derrière Albert de Broglie, songent à instaurer une république conservatrice. Les élections de juillet renforcent les républicains aux dépens des monarchistes qui, venant d’instaurer une république provisoire, sont en porte-à-faux face aux électeurs. Le sous-préfet de Vienne note le 30 janvier 1872 : « les paysans s’accoutument à la République ».

Thiers obtient enfin le titre de président de la République mais la loi Rivet du 31 août 1871 prévoit aussi la responsabilité des ministres devant l’Assemblée. Le 13 novembre 1872 dans un message à l’Assemblée, Thiers prend clairement parti : « La République existe, elle est le gouvernement légal du pays [...] La République sera conservatrice ou ne sera pas ». De plus en plus inquiets et n’ayant plus besoin de Thiers, les droites monarchistes se groupèrent derrière Albert de Broglie. Le 24 mai 1873, le duc réunissait une majorité sur son interpellation réclamant « une politique résolument conservatrice ».

L'échec de la Restauration et les lois constitutionnelles

Thiers démissionne et Mac Mahon lui succède le soir même. Le Maréchal président se déclare prêt à défendre « l’ordre moral » menacé. Mais les droites restaient irrémédiablement divisées en dépit des apparences, tandis que les républicains formaient un milieu structuré. Le comte de Chambord refuse de nouveau et clairement la monarchie tricolore. Albert de Broglie, résolu à attendre la mort du dernier des Bourbons, fait voter la loi du septennat le 20 novembre 1873. La grogne des légitimistes fait tomber le gouvernement dès le 16 mai 1874.

Dans le même temps, le réveil du bonapartisme inquiète le centre droit qui se rapproche du centre gauche et glisse vers l’adhésion à la République. Côté républicain, Gambetta développe une stratégie de compromis : l’opportunisme. Le mot « république » est voté à une voix de majorité par l’amendement Wallon (30 janvier 1875). Trois lois constitutionnelles sont finalement adoptées en février et juillet 1875. Elles instaurent un système à deux chambres qui ont les mêmes pouvoirs.

La victoire républicaine

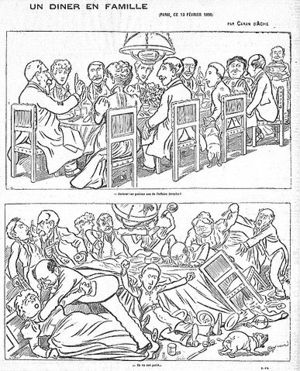

Les élections législatives de 1876 ne sont pas favorables à la droite. La question de la laïcité déchaine les passions. Gambetta lance le 4 mai 1877 : « le cléricalisme, voilà l’ennemi. »

Le 16 mai 1877, Mac Mahon déclare à Jules Simon : « j’ai une responsabilité envers la France ». Il décide de constituer un ministère qui ne dispose d’aucune majorité à l’Assemblée confié au duc de Broglie. Les républicains votent contre le cabinet et le président de la république décide de dissoudre la Chambre. Jules Ferry affirme : « Ce conflit c’est la lutte du gouvernement personnel [...] contre le gouvernement parlementaire ». Gambetta dénonce le « ministère des curés ». Réduits à s’appuyer sur les bonapartistes et à reprendre les méthodes de l’Empire autoritaire, les conservateurs incarnaient désormais l’aventure. Unis face au péril, les républicains reviennent majoritaires même si la droite a progressé. Après avoir envisagé un coup d’État, Mac Mahon se soumet avant de démissionner au début de l’année 1879. Jules Grévy lui succède. La République était désormais bien installée.

Instabilité parlementaire et laïcisation (1879-1885)

L'instabilité gouvernementale

Entre le mois de janvier 1879 et le mois d’août 1881, trois gouvernements vont se succéder, instaurant une pratique d’instabilité ministérielle tempérée par la stabilité des ministres. Le président Jules Grévy ne pouvant gouverner fit tout ce qu’il put pour empêcher les autres de gouverner. Gambetta, devenu président de l’Assemblée, s’efforce d’exercer un pouvoir occulte. Ainsi dès le début, le président du conseil est affaibli. L’échec du grand ministère Gambetta affermit la république des députés.

Le gouvernement de Jules Ferry

Le long gouvernement Jules Ferry (25 mois en 1883-1885), loin d’annoncer une ère de stabilité, devait se révéler exceptionnel. Par son œuvre scolaire, il fonde la société laïque et républicaine dans le but d’organiser une « humanité sans Dieu et sans roi ». Il s’agit bien d’une œuvre de conquête des âmes et des esprits. Un culte républicain s’installe, avec notamment la célébration du 14 juillet (1880) devenu date initiale de l'ère de la liberté. Le patriotisme est un des autres aspects de l’idéal laïque. L’expansion coloniale, encouragée par Bismarck, est une pièce maîtresse du programme républicain : il s’agit de rendre à la France son « rang de grande puissance » par une politique prudente mais déterminée.

L'accroissement des libertés

Néanmoins, les républicains ont aussi fondé une société libre et démocratique. La loi du 30 juin 1881 établit la liberté de réunion et celle du 29 juillet 1881 libéralise la presse. La loi de 1884 sur la liberté syndicale est cependant mal accueillie par les milieux ouvriers qui se méfient d’une intervention de l’État. La démocratie locale est renforcée par la loi du 4 mars 1882 qui rend aux conseils municipaux l’élection du maire.

Affaires et scandales (1885-1902)

La crise boulangiste

Aux élections de 1885, la division des républicains entre opportunistes et radicaux favorise les conservateurs au premier tour. La discipline républicaine joue au second tour mais le radicalisme a désormais un poids important. Ce qui incite le gouvernement à faire voter la loi d’exil frappant les prétendants (22 juin 1886) et la loi Goblet de laïcisation des personnels de l’enseignement.

Ministre de la Guerre, le général Boulanger, incarnation de l’esprit de revanche, est acclamé lors de la revue du 14 juillet 1886. Sous la pression allemande, le trop populaire général est écarté du gouvernement en mai 1887. Le trafic des décorations mené par son gendre Wilson déconsidère Jules Grévy qui est poussé à la démission par la Chambre le 2 décembre 1887. Jules Ferry est battu, on lui préfère, à l’instigation de Clemenceau, l’insignifiant Sadi-Carnot, ce qui contribue un peu plus à abaisser l’institution présidentielle.

Boulanger, nommé à Clermont-Ferrand par un gouvernement soucieux de l’éloigner, rassemble autour de lui tous les mécontents du régime. À gauche, les boulangistes souhaitent une république démocratique et sociale. La droite boulangiste est antiparlementaire et nationaliste. Les monarchistes voient en lui le connétable restaurateur de la monarchie. Le 27 janvier 1889, dans une élection partielle, Boulanger est triomphalement élu à Paris, grâce notamment au vote des quartiers populaires.

Les républicains gardent leur sang froid. Le gouvernement fait adopter le scrutin uninominal, l’interdiction des candidatures multiples et l’établissement d’un service militaire de trois ans. Le boulangisme, qui a déçu les radicaux et les monarchistes, échoue aux élections d’octobre 1889. Désormais, le radicalisme rompt avec la révolution, tandis que le monarchisme s’efface au profit du nationalisme.

Panamistes et anarchistes

Le scandale de Panama (1892-1893) va être la revanche des boulangistes qui vont révéler la corruption de ministres et de parlementaires, et le financement de journaux républicains par la compagnie. Le baron Reinach, soupçonné d’être le principal corrupteur, meurt dans des circonstances mystérieuses tandis que Cornélius Herz, commanditaire du journal de Clemenceau, s’enfuit en Angleterre. Panama aggrave l’antiparlementarisme et l’antisémitisme de l’opinion tout en montrant la solidité du régime.

La République est également attaquée à coups de bombes : de nombreux attentats sont commis en 1892 par les anarchistes. L’année 1893 voit l’entrée des socialistes au Parlement. Les menaces contre l’ordre social facilitent le ralliement des conservateurs en écho à l’encyclique Au milieu des sollicitudes de Léon XIII, tout en provoquant le désarroi des électeurs catholiques. Les républicains modérés en sortent renforcés : le progressisme, dans la lignée du gambettisme, se constitue autour de Waldeck-Rousseau. L’anarchisme violent culmine avec l’assassinat du président Sadi-Carnot (25 juin 1894) : c’est aussi une impasse et l’anarchisme va se reconvertir dans l’action syndicale.

La République des progressistes

Élu président de la République, Casimir-Perrier, victime de campagnes injurieuses sur sa famille et sa fortune, préfère démissionner et laisse la place dès janvier 1895 à Félix Faure qui cantonne la présidence dans un rôle purement représentatif. Parallèlement, le Sénat a vu son autorité se renforcer : il force le gouvernement Bourgeois à la démission (23 avril 1895). Le ministère Méline (1896-1898) qui va durer plus de deux ans va enfin traduire la domination du progressisme. L’anticléricalisme est abandonné tandis que des préoccupations sociales apparaissent avec la loi sur les accidents du travail. Avec Gabriel Hanotaux aux Affaires étrangères, la politique coloniale se poursuit se présentant comme une mission civilisatrice tandis qu'un « parti colonial » se structure à la chambre des députés.

L’Affaire Dreyfus et le gouvernement Waldeck-Rousseau

Les élections de 1898 voient la montée du radicalisme. Une partie des progressistes lâchent Méline, lui reprochant de s’appuyer sur les conservateurs. C’est le moment où l’Affaire Dreyfus éclate. L’article J’accuse de Zola paru en janvier dans L’Aurore de Clemenceau contribue à couper la France en deux camps. Les antidreyfusards sont nationalistes mais plutôt républicains, beaucoup sont révoltés par l’antimilitarisme de certains révisionnistes. L’Affaire néanmoins contribue à associer l’antisémitisme et le nationalisme. Les radicaux puis les socialistes, les uns et les autres non sans réticence, se rallient au dreyfusisme. Une tentative de coup d’État échoue lamentablement le 23 février 1899. En juin, le président Loubet est injurié et reçoit un coup de canne à Auteuil.

La défense républicaine va s’incarner dans Waldeck-Rousseau qui va rester près de trois ans au pouvoir. Cette majorité, qui réunit des républicains modérés, des radicaux et des socialistes, refuse « de nouvelles guerres de race et de religion ». Le gouvernement cherche l’apaisement sur le plan judiciaire : faute d’obtenir un acquittement pour Dreyfus, la grâce présidentielle apporte une solution provisoire. L’autorité de l’État est affirmée contre les ligueurs. Soucieux de ne pas trop affaiblir l’armée, Waldeck-Rousseau va porter ses coups contre les congrégations : l’Affaire favorise la renaissance de l’anticléricalisme. La législation sociale est renforcée : la journée de travail est ainsi limitée à 11 heures.

La république radicale (1902-1913)

Les excès du combisme

Les élections de 1902 voient triompher la gauche radicale et socialiste avec 370 sièges sur 590, mais l'écart de voix n'était que de 200 000. Émile Combes, anticlérical forcené, devient président du conseil et ressuscite les pratiques de l'Empire autoritaire en exerçant « une action politique sur tous les services publics ». Les congrégations non autorisées sont dissoutes, et la loi du 7 juillet 1904 interdit l'enseignement congréganiste tandis que les relations diplomatiques avec le Vatican étaient rompues. Le général André à la Guerre applique les principes combistes à l'armée : il fiche les officiers pour favoriser ceux dont les idées sont celles du pouvoir. L'affaire des fiches provoque la chute du gouvernement en janvier 1905.

La Séparation de l'Église et de l'État

Aristide Briand, ancien socialiste révolutionnaire, va être l'inspirateur et le rapporteur de la loi de séparation de l'Église et de l'État et s'efforce d'établir un texte de compromis. La loi votée le 9 décembre 1905 est condamnée par le pape en février 1906. Les inventaires qui doivent permettre de transférer les biens aux associations cultuelles provoquent des troubles. Mais Briand, devenu ministre des Cultes en mars 1906, s'appuyant sur l'esprit conciliateur de nombreux évêques, et refusant l'affrontement va réussir à apaiser les tensions.

La question sociale

Les grèves violentes se multiplient à compter de 1904 : la CGT, où l'emporte la tendance du syndicalisme révolutionnaire, est cependant extrêmement minoritaire dans un monde ouvrier peu syndicalisé. Les radicaux, qui considèrent que la législation sociale doit s'accompagner d'une discipline ouvrière accrue, ne peuvent accepter le désordre. Clemenceau devenu président du conseil en octobre 1906 se montre brutal : le sang coule, des militants sont incarcérés. Aristide Briand, ancien apologiste de la grève générale, se montre ferme mais refuse la violence : il brise la grève des cheminots en 1910 par l'envoi d'ordre de mobilisation aux grévistes. Les radicaux en contre-partie créent le ministère du travail en 1906 et font voter quelques lois sociales : journée de 8 heures dans les mines (1905), le repos hebdomadaire (1906) et surtout les retraites ouvrières et paysannes (1910 et 1912). Mais la CGT se montre hostile au système de retraite qui incorpore « la classe ouvrière au régime capitaliste ».

L'épreuve de la Grande Guerre

L'Union sacrée

Le conflit va tendre à restreindre de plus en plus les aspects libéraux et parlementaires du régime au profit d'une affirmation accentuée de l'État qui va finir par étendre son contrôle à tous les domaines de la vie nationale. Le jour de la mobilisation générale, le président de la République signe le décret de l'état de siège (2 août 1914). Après la clôture de la session parlementaire au 3 septembre et jusqu'au 22 décembre 1914, le gouvernement Viviani concentre entre ses mains tous les pouvoirs. Le gouvernement est transféré à Bordeaux mais après la victoire de la Marne et la stabilisation du front, la vie politique se normalise avec le retour à Paris du cabinet et la mise en place d'une session continue du Parlement (15 janvier 1915). Les limitations des libertés ont été rendues possibles par la puissance du sentiment patriotique.

Dès le 4 août 1914, Poincaré avait su trouver la formule emblématique dans son message au Parlement : « La France sera héroïquement défendue par tous ses fils, dont rien ne brisera devant l'ennemi l'union sacrée ». Les socialistes tout comme la CGT se sont ralliés, invoquant les souvenirs de l'an II et convaincus de l'agression allemande. Jules Guesde et marcel Sembat entrent au gouvernement. Maurice Barrès, porte-parole des antidreyfusards, s'enthousiasme au discours de Léon Jouhaux. Même Charles Maurras écrit : « Une seule chose importe, la victoire ». La guerre se prolongeant, l'Union sacrée change de caractère et devient une idéologie de la guerre à outrance et finit par se briser en 1917. Aristide Briand, successeur de Viviani, nomme cinq ministres d'État représentant les diverses familles politiques.

Remise en cause des libertés et contestations de la guerre

La censure est établie dès août 1914, permettant d'interdire les publications pouvant amener du désordre, réprimant les « indiscrétions de la presse » ou la divulgation d'informations militaires. Elle est doublée par une censure préventive. La presse est sous contrôle, situation dénoncée par Clemenceau qui se gardera bien de supprimer la censure une fois arrivé au pouvoir. L'autorité militaire, particulièrement avec Joffre, réclame sa « pleine et entière liberté d'action ». En décembre 1916, Lyautey, devenu ministre de la Guerre, réaffirme l'autorité politique sur les commandements militaires. Pour permettre le contrôle du Parlement sur les actes du gouvernement, des séances secrètes sont organisées à compter de 1916 et jusqu'au gouvernement Clemenceau.

L'exécutif s'est néanmoins renforcé avec la mise en place d'un comité de guerre réunissant les ministres les plus importants et l'usage du pouvoir règlementaire. L'État, en matière économique, taxe, contrôle les changes, fixe les prix, met fin à la liberté du commerce et restreint la liberté de production, dirige les transports. L'étatisme arrive à son comble dans les derniers mois de la guerre.

Les députés n'osent plus renverser le gouvernement : les différents présidents du conseil démissionnent sans avoir jamais été mis en minorité, à l'exception de Painlevé renversé le 13 novembre 1917. Les socialistes rompent avec l'Union sacrée en 1917. Le pacifisme d'une partie de la CGT se manifeste dès 1915 : « Cette guerre n'est pas notre guerre ! ». Une déclaration franco-allemande est rédigée par les socialistes pacifistes à Zimmerwald, en Suisse. Les premières grèves sont déclenchées en 1916.

La crise de 1917

Avec la vie chère, les grèves spontanées se multiplient et le gouvernement s'efforce de régler rapidement les conflits. Le pessimisme a succédé à l'élan initial et le très lourd bilan de l'offensive du Chemin des Dames provoque une crise au sein de l'armée, avec des mutineries. Pétain, nouveau commandant en chef, mène une répression ferme mais limitée. Il améliore sensiblement les conditions d'existence des soldats. Les socialistes décident de ne plus participer au gouvernement (septembre).

Le gouvernement Clemenceau

Clemenceau a refusé de participer à tout gouvernement depuis 1914 et par ses éditoriaux comme par ses interventions au Sénat, il a acquis la réputation d'un patriote intransigeant. Il est le premier président du conseil qui n'obtient pas l'appui des socialistes. Il présente son gouvernement le 20 novembre 1917 : « La guerre, rien que la guerre » et obtient la confiance par 418 voix contre 65. S'il répond aux interpellations, Clemenceau ne communique guère avec le Parlement et refuse les séances secrètes. La politique de la France se décide en très petit comité, sans consulter ni le président de la République ni le gouvernement. Clemenceau néanmoins demande à plusieurs reprises la confiance de la Chambre et confie de nombreuses missions aux députés.

Il fait cependant une guerre sans pitié au pacifisme. Il n'a de cesse de visiter le front pour se maintenir le plus près possible des combattants. Il sait aussi choisir le successeur de Pétain et impose Foch comme généralissime aux Alliés. Il lui reste fidèle lors de la dernière contre-offensive allemande victorieuse de mai 1918. Après la signature de l'armistice, Clemenceau reçoit l'hommage des chambres.

Les élections législatives sont repoussées à novembre 1919 pour permettre à Clemenceau d'assumer la responsabilité de la négociation des traités. La Conférence de la paix est ouverte à Paris le 18 janvier 1919 et le traité de Versailles, discuté sans participation des vaincus, est signé le 28 juin 1919. Les trois départements annexés en 1871 redeviennent français. Pour les Allemands, soumis à des réparations et rendus seuls responsables de la guerre, c'était un diktat.

Face au péril révolutionnaire, le gouvernement fait voter la loi des huit heures et interdit les manifestations du 1er mai 1919 : de violents affrontements ont lieu devant le Palais-Bourbon. Un mouvement de grèves gagne tout le pays. La gauche se divise, les radicaux redoutant la révolution. Aussi, les élections qui se font à la proportionnelle, selon le vœu de Briand, voit-il le succès du Bloc national, coalition des droites, dans cette Chambre « bleu horizon » qui compte de nombreux anciens combattants. Ainsi la droite revenait au pouvoir mais une droite républicaine du « second ralliement », les républicains modérés se trouvant repoussés au centre-droit par la montée des socialistes. L'échec de sa candidature à l'Élysée entraîne la démission de Clemenceau, le 18 janvier 1920, tandis que Paul Deschanel devenait président de la République.

Un lent enlisement 1920-1932

Le retour au parlementarisme

Millerand renoue très vite avec le parlementarisme de délibération dans une Chambre où, à l’exception des socialistes, la discipline de groupe n’existe pas. Mais élu président de la République après la démission de Deschanel, il s’efforce de redonner à la fonction son autorité perdue depuis 1877. La majorité du Cartel des gauches devait le forcer à la démission en 1924.

En effet, les radicaux ont décidé de renouer avec la formule du Bloc des Gauches. Les militants du parti tirent vers la gauche, les notables et les parlementaires tirent vers la droite, tandis qu’Édouard Herriot s’efforce d’éviter les dissensions. Les socialistes soutiennent sans participer un gouvernement qui échoue rapidement dans sa politique intérieure : la volonté d’appliquer la loi de séparation à l’Alsace-Lorraine provoque la mobilisation des catholiques et le projet d’impôt sur le capital fait tomber Herriot à gauche au Sénat en 1925. Raymond Poincaré réussit à composer un gouvernement d’union nationale qui rassemble la droite modérée et la gauche réformiste. Il rétablit la situation financière et stabilise le franc (juin 1928). Les élections de 1928 confirment la majorité de droite.

Les divisions de la gauche

La révolution a échoué : le 1er mai 1920 a été marqué par des grèves massives, des heurts violents, la CGT réclamant la nationalisation industrielle et la planification. La grève des cheminots est brisée et les effectifs de la CGT s’effondrent. Au Congrès de Tours (25 décembre 1920), la majorité socialiste se prononce pour le ralliement à l’internationale communiste et se transforme en PCF tandis que la minorité conserve son nom de SFIO avec Blum. Le nouveau parti, dénonçant le Bloc national comme le Cartel des Gauches, finit par se marginaliser.

Radicaux et socialistes ont peu en commun : la scission de Tours (1920) loin d’avoir entraîné la SFIO sur la pente réformiste, a au contraire joué en faveur de la rigidité doctrinale. Les socialistes balancent entre la pureté révolutionnaire et les alliances parlementaires. Parti des classes moyennes, le parti radical reste fidèle à la propriété et à l’économie de marché. Électoralement, l’alliance avec les socialistes est nécessaire mais dès qu’il s’agit de gouverner, les radicaux penchent du côté de la concentration nationale. La droite n’est pas davantage unie mais divisée entre de nombreux groupes.

Le second ralliement

Les relations avec l’église catholique sont plus apaisées : les congrégations renaissent, l’ambassade auprès du Saint-Siège est rétablie (1921), les associations diocésaines sont reconnues aptes à gérer les biens du culte (1924). L’opinion catholique fait voir sa puissance lors de la tentative de laïcisation de 1924. Confronté à l’intransigeance d’une partie de l’épiscopat, Pie XI s’efforce de favoriser un second ralliement et n’hésite à condamner l’Action française (1926).

La place des anciens combattants

Le départ de Poincaré (1929) voit le retour de l’instabilité ministérielle qui nourrit l’antiparlementarisme, largement partagé par les anciens combattants. En 1922, le 11 novembre a été institué comme fête nationale, cérémonie funèbre et non célébration de la victoire. La mémoire de la guerre est entretenue par les cérémonies et les monuments aux morts. Les associations d’anciens combattants défendent leurs intérêts et soutiennent la politique de sécurité collective incarnée par Briand, l’apôtre de la Paix, dont la mort est pleurée en 1932. La dénonciation des mœurs politiques et de la corruption s’accompagne d’un souhait de réforme de l’État, d’une restauration de l’autorité et de la discipline. L’association des Croix de feu est créée en 1927 et trouve son impulsion en 1931 avec La Rocque.

La crise des années 30

Le 6 février 1934

Si les projets de réforme des institutions ne manquent pas, aucun ne devait aboutir. La crise économique touche plus tardivement une économie française archaïque mais favorise les mécontentements en 1933. L’agitation sociale devient ininterrompue. Incapable de s’entendre sur un programme de gouvernement, les partis de gauche l’emportent néanmoins aux élections de 1932 grâce à la « discipline républicaine ». Le président Doumer est assassiné entre les deux tours. Herriot ne peut guère se maintenir au pouvoir et son rival Daladier guère davantage se trouve confronté au même dilemme : maintenir l’équilibre du budget en ménageant les socialistes.

L’affaire Stavisky lance une campagne antiparlementaire marquée par de violentes manifestations de l’extrême-droite. Accusé d’escroquerie, le garde des sceaux démissionne, ce qui provoque la chute du gouvernement Chautemps (27 janvier 1934).

Le renvoi du préfet Chiappe par Daladier provoque l’indignation de la droite. Plusieurs formations appellent à un grand rassemblement. Le vote de confiance au gouvernement se fait dans le tumulte. De violents affrontements ont lieu sur la place de la Concorde : on compte plusieurs morts et plus de 2000 blessés. Le président du conseil démissionne le lendemain. Le 12 février, socialistes et communistes qui manifestaient séparément finissent par fusionner. La gauche appelle à faire barrage au « fascisme ». En attendant Gaston Doumergue prend la tête d’un gouvernement d’union nationale.

Le Front populaire

Les journées de février 1934 ne vont pas donner naissance subitement au Front populaire. Le PCF pratiquait la ligne stalinienne « classe contre classe » refusant toute distinction entre la « démocratie bourgeoise et le fascisme ». C’est l’évolution de la diplomatie soviétique en juin qui amène un rapprochement et la signature d’un pacte d’unité d’action le 27 juillet. Tactique qui va se révéler payante pour le PCF aux élections cantonales et municipales. En 1935, Thorez propose de reconstituer le bloc des gauches sous la forme d’un « Front populaire » incluant les radicaux pour « sceller l’alliance des classes moyennes avec la classe ouvrière ». Le pacte d’assistance mutuelle signé entre l’URSS et la France lève les derniers obstacles : le 14 juillet 1935, les radicaux participent au grand défilé populaire « antifasciste ». Un programme de gouvernement est publié le 12 janvier 1936 s’efforçant de concilier trois partis aux doctrines très éloignées les unes des autres. Lors de la campagne pour les législatives, le PCF tient un discours patriotique et antifasciste, prônant « une politique de large union qui ne rejette que la minorité capitaliste, les 200 familles et leurs mercenaires de bandes fascistes. »

Les élections de 1936 voient une légère progression de la gauche (gain de 300 000 suffrages) qui profite surtout aux communistes (dont les voix doublent) tandis que les radicaux reculent. La SFIO devient le premier parti de gauche en sièges. Le Front populaire offre le spectacle non d’émeutes ou d’insurrections mais de défilés, de cortèges, de manifestations pacifiques créant l’impression physique de la puissance sociale de la gauche. C’est aussi la tonalité des grandes grèves : plus de 12 000 grèves (avec 9000 occupations d’établissements de travail) à compter du 12 mai, mouvement largement spontané. Les revendications sont concrètes, les slogans n’ont rien de socialiste. Léon Blum est investi le 4 juin et convoque le 7 à l’hôtel Matignon les délégués du patronat et de la CGT. Sous son « arbitrage », un accord est conclu entre les « partenaires sociaux ». Dans la foulée, l’assemblée vote la semaine de 40 heures et les congés annuels payés.

La presse d’extrême-droite s’était déchainée contre le « judéo-maçonnisme » et le « judéo-marxisme » marquant une renaissance de l’antisémitisme, Léon Blum incarnant l’Anti-France à leurs yeux. A l’extrême-gauche, les partisans du « Tout est possible » dénoncent la « révolution manquée », la trahison de la classe ouvrière par les partis ouvriers. Les radicaux s’inquiètent d’une intervention en Espagne susceptible de provoquer la guerre civile en France, voire la guerre générale en Europe. Le PCF de son côté organise les Brigades internationales et reproche à Blum son non-interventionnisme. Surtout l’électorat radical s’irrite de la politique « ouvriériste » et les indépendants (petits patrons, artisans et commerçants) souffrent des accords Matignon et des 40 heures. Aussi le gouvernement est-il mis en minorité au Sénat le 22 juin 1937.

La France munichoise

Le 10 avril 1938, Edouard Daladier forme un gouvernement où les radicaux s’appuient sur une partie de la droite sans rompre avec la gauche marxiste. Mais très vite, il remet en cause les 40 heures invoquant les nécessités de la Défense nationale. A la fin de l’année, la rupture avec la SFIO et le PCF est consommée. Les décrets-lois de Paul Reynaud visent à rétablir la confiance des entrepreneurs et des investisseurs.

Sans majorité stable, mais s’appuyant sur des individualités, le gouvernement va durer presque deux ans. L’exécutif est renforcé gouvernant à plusieurs reprises par décrets-lois lui donnant des pouvoirs exceptionnels.

En politique étrangère, les divisions politiques empêchent une union nationale nécessaire face à la politique agressive de Hitler. Les accords de Munich sont approuvés à une large majorité, reflet de l’opinion publique soulagée d’avoir éviter la guerre. Le pacifisme domine à droite et à gauche, signe d’une identité nationale en crise. Le pays ne s’est pas remis de la grande saignée de la Grande Guerre.

Une fin sans gloire

La brutale défaite militaire provoque l’effondrement du régime. Paul Reynaud cède la place à Philippe Pétain qui négocie l’armistice avec l’ennemi. Les manœuvres de Pierre Laval aboutissent à la réunion des chambres en Assemblée nationale à Vichy pour accepter le principe de la révision des lois constitutionnelles. Le 10 juillet 1940, 95 % des parlementaires de droite et 63 % des élus de gauche accordent les pleins pouvoirs au maréchal Pétain pour diriger le pays en attendant la promulgation d’une nouvelle constitution. La Troisième république disparaît ainsi sans gloire dans le décor d’opérette du Grand Casino, pour céder la place au régime de Vichy ou « État français », qui collaborera avec l'occupant allemand dès octobre 1940.

Citations

- La « Troisième » fut la période la plus libérale de l’Histoire de France : les assemblées peuplées d’élus issus des professions libérales portèrent les grandes lois consacrant la liberté de la presse en 1881, et la liberté d’association en 1901, et instaurèrent le premier régime solide de l’Histoire de France véritablement en phase avec les idéaux exprimés dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Le droit de propriété y était tellement respecté que, jusqu’en 1914, il n’y avait pas d’impôt sur le revenu. En 1900, le poids de l’Etat dans le PIB français n’excédait pas 9%, et le nombre total des fonctionnaires, qui n’avaient pas alors le statut privilégié qu’ils ont aujourd’hui, était inférieur à 500 000 pour plus de quarante millions d’habitants, soit 1 employé public pour 82 habitants. (Philippe Fabry)

- La Troisième République était un régime libéral dans son organisation interne. En fait c'était un régime assez bizarre, avec ce que j'appelle un système agro-militariste, protectionniste, organisé autour de l'Armée, autour des paysans que l'on maintenait à la terre, pour avoir une armée nombreuse. Mais l'agriculture française était sous-productive : elle arrivait à nourrir la population mais elle aurait pu être beaucoup plus efficace. Il y avait une industrie efficace, qui bénéficiait de l'héritage du Second Empire, et elle était très innovante parce que l'État ne s'en mêlait pas. La France était forte de sa partie libre, mais elle était handicapée par sa partie protectionniste et agro-militaire. Enfin, il y avait un empire colonial assez important, d'où des débouchés qui étaient garantis à l'économie française par une zone de libre échange. (Jean-Marc Daniel, TVL, 20/08/2020)

Sources

- Jean-Pierre Azéma et Michel Winock, La Troisième République, Calmann-Lévy, coll. Pluriel, 1976, 510 p.

- Gisèle et Serge Bernstein, La Troisième République, MA éditions, Paris 1987, 356 p.

- Serge Bernstein et Michel Winock (dir.), La République recommencée de 1914 à nos jours, Histoire de la France politique 4, Points Seuil 2004 (mise à jour 2008), 740 p.

- François Caron, La France des patriotes (1851-1918) in Histoire de France, dir. Jean Favier, Fayard 1985, 665 p.

- Jérôme Grévy, La République des opportunistes, Perrin 1998, 415 p.

- Daniel Halevy, La fin des notables, Grasset 1930, Pluriel 1995, 222 p.

- Daniel Halevy, La république des ducs, Grasset 1937, Pluriel 1995,322 p.

- Jean-Marie Mayeur, La vie politique sous la Troisième République, Le Seuil 1984, 449 p.

- Jean-Yves Mollier et Jocelyne George, La plus longue des Républiques 1870-1940, Fayard 1984, 872 p.

Voir aussi

- Les Deux Républiques françaises, ouvrage de Philippe Nemo, prix Wikibéral 2009.

Liens externes

| Accédez d'un seul coup d’œil au portail sur l'histoire du libéralisme et de la liberté. |