Vous pouvez contribuer simplement à Wikibéral. Pour cela, demandez un compte à adminwiki@liberaux.org. N'hésitez pas !

Les Deux Républiques françaises (essai)

| Les Deux Républiques françaises | |

|---|---|

| |

| Auteur : Philippe Nemo | |

| Genre | |

| essai | |

| Année de parution | |

| 2008 | |

| Philippe Nemo défend la thèse de l’existence continue en France, depuis la Révolution, de deux courants qui s’opposent et se disputent la légitimité de l’appellation « républicain » ainsi que la légitimité de l’héritage de la Révolution. Le premier, qu’il nomme « 1789 », correspond à ceux qui sont restés attachés au contenu de la Déclaration des droits de L’Homme et du Citoyen de 1789 et au respect de l’expression du suffrage du peuple. Le second, qu’il intitule « 1793 », héritière du jacobinisme, est dirigiste, ne rechigne pas à l’usage de la force, ne respecte guère le vote populaire, et use volontiers des organes de l’État pour imposer un vision unique de sa mission, mais aussi pour promouvoir une espèce de religion millénariste sans dieu, le laïcisme. | |

| Interwiki | |

| Index des essais libéraux | |

| A • B • C • D • E • F • G • H • I •

J • K • L • M • N • O • P • Q • R • S • T • U • V • W • X • Y • Z |

Les Deux Républiques françaises est un ouvrage de Philippe Nemo, paru aux Presses Universitaires de France (PUF) en 2008. Il a été lauréat du Prix Wikibéral 2009.

Introduction

La République n’a jamais fait l’objet d’une unanimité en France, contrairement à l’image d’Épinal que l’on peut en avoir. Pour les uns, la République, c’est l’État de droit démocratique et libéral, le suffrage universel et les libertés politiques essentielles. Pour les autres, la République est un projet de société jacobin, étatiste et socialiste.

Dans cet ouvrage, Philippe Nemo ambitionne d’étudier la nature et l’histoire de cet antagonisme au cours des deux derniers siècles.

La Première République, régime totalitaire

En guise de propos liminaire, Nemo observe que la conception jacobine de la République se réfère à un événement historique très circonscrit, la Première République dite Montagnarde. Elle débute en septembre 1792 et s’achève en octobre 1795 pour l’ensemble de l’épisode de la Terreur, mais en réalité la focale doit être réduite, dans l’esprit jacobin, à la séquence septembre 1792 – juillet 1794, et en particulier à la Convention montagnarde de juin 1793 (après la chute des Girondins) à juillet 1794 (chute de Robespierre). Nous sommes donc sur l’épaisseur du trait historique. Or, dit Nemo, cette Première République présente la particularité peu louable d’avoir été un régime totalitaire, dont les horreurs ont égalé, sinon en ampleur, du moins en nature, celles des régimes nazis et staliniens. Ce qui pose problème est que certaines forces politiques d’aujourd’hui donnent ce passé détestable comme l’épopée fondatrice du pays, comme son écriture sacrée, et même comme ce qui constitue la France en tant que nation.

Alors qu’en Allemagne ou en Russie, les intellectuels ont depuis longtemps engagé un processus critique de leur noir passé, en France, au contraire, le pays officiel continue à célébrer la République jacobine. 1793 serait en particulier le prix à payer pour faire passer 1789 dans la réalité. Tous ces crimes auraient été nécessaires, et le syllogisme se poursuit de la manière suivante : ce qui est nécessaire pour faire advenir un bien ne saurait être mauvais. La République serait une sorte d’« alternative » à la France, qui s’inscrit au moment de la Révolution contre plus d’un millénaire d’histoire nationale. C’est bien ainsi que l’on professe au lycée ou à l’université l’histoire de la France contemporaine.

Les deux révolutions françaises

Quelle est la nature exacte du lien entre Révolution et République ? Nemo observe qu’il n’est pas aussi simple qu’il y paraît de prime abord. La Révolution n’est pas d’emblée républicaine, puisqu’elle instaure d’abord une monarchie constitutionnelle. La République jacobine ne sort pas non plus naturellement de la Révolution : elle résulte d’un accident ou plus exactement d’une série d’accidents qui précipitent la chute de la monarchie constitutionnelle. La Première République a pour origine l’émeute du 10 août et les massacres de septembre 1792, et elle s’identifie ensuite, peu ou prou, avec la Terreur. Loin de parachever l’œuvre constitutionnelle des hommes de 1789, représentants de l’esprit des Lumières, la Première République est le régime qui a voulu anéantir cette œuvre et a failli y parvenir.

On sait que la Convention, assemblée qui se veut représentative du « peuple souverain », n’a été élue que par une très petite fraction du corps électoral. Sur 7 millions d’électeurs, on estime que 90 % se sont abstenus. Le choix des députés appartient donc à une minorité décidée. Comme en 1789, le scrutin à deux tours a pour effet d’éliminer les classes populaires de la représentation nationale. La composition de la Convention reflète les coups de force et les manipulations des Jacobins. Sans compter le fait que le pouvoir sera durant la Terreur entre les mains non de cette Assemblée, mais de son gouvernement révolutionnaire, le Comité de Salut public (Barère, Danton, Robespierre, Saint Just, Carnot, Couthon, Billaud-Varenne et quelques autres), avatar comme tant d’autres des régimes dictatoriaux. Tous ces traits font de la Première République française l’antagonique absolu, et en aucun sens l’héritière, du mouvement des Lumières.

Nemo, s’inscrivant dans la pensée de Guglielmo Ferrero, précise que le mot « Révolution » peut recouvrir deux sens bien différents. Il peut s’agir d’un phénomène créateur (une orientation nouvelle de l’esprit humain, une porte ouverte sur l’avenir). Mais il peut aussi s’agir d’un phénomène destructeur (écroulement d’une légalité ou d’une légitimité, subversion des règles établies). Le propre et la particularité de la Révolution française est d’avoir cumulé ces deux types de révolutions. Chacun a sa propre logique, irréductible à l’autre, et ne concerne pas les mêmes segments de la société. Chacun couvre un champ qui dépasse, en amont comme en aval, le strict cadre des événements révolutionnaires et puise sa force et son origine bien au-delà. Suivant la méthode wébérienne des idéaux-types, Philippe Nemo appelle « 1789 » la Révolution créatrice et « 1793 » la destructrice. Ces deux concepts constituent des dates hypostasiées, des lignes directrices courant sur des siècles voire des millénaires, et dont l’idéal-type s’incarne encore aujourd’hui dans les débats intellectuels contemporains. Si l’épisode révolutionnaire a été le théâtre le plus marquant de l’affrontement direct entre ces deux concepts, c’est bien plus à cause du hasard de l’histoire que d’un déterminisme préétabli, épisode dont il ne faut par conséquent pas survaloriser le poids dans ce grand combat. Il en est un avatar, certes majeur, mais ni le catalyseur, ni l’aboutissement.

« 1789 »

1789, c’est la démocratie libérale. C’est-à-dire la tolérance religieuse, la liberté de penser, de s’exprimer et de publier, la démocratie politique, enfin la liberté économique (liberté d’entreprendre, liberté du travail). Ces idées sont issues du mouvement des Lumières. Elles sont fondées sur la conviction de la fécondité des libertés, sur trois plans complémentaires.

- Sur le plan intellectuel, cette prise de conscience tient à la division religieuse de l’Europe qui a résulté de la Réforme au XVIe siècle. Avec cette division, le dogmatisme de l’Église et le monopole d’un pouvoir spirituel unique devenaient impossibles. La réflexion est entamée par les humanistes hollandais et anglais, Grotius ou Bayle. C’est grâce à eux si, à partir du XVIIe siècle, les philosophes sont libres de s’exprimer et de publier, si les hypothèses scientifiques même a priori les plus farfelues et contraires aux dogmes et convictions du temps peuvent être librement formulées. Le pluralisme idéologique est irréductible, parce qu’il est lié au caractère éclaté de la vérité. La pensée des Lumières envisage une agora dans laquelle les thèses se confrontent et se réfutent, dans un processus de rationalisme critique qui connaîtra une descendance fructueuse.

- Sur le plan politique, les doctrines opposées à l’absolutisme royal se font jour dès l’aube du XVIe siècle, en parallèle et à l’opposé de la centralisation du pouvoir monarchique au détriment du régime féodal. Elles ont constitué le berceau des doctrines démocratiques contemporaines. On peut faire remonter ces thèses au conciliarisme du XVe siècle, aux monarchomaques protestants, à la théorie calviniste des magistrats inférieurs, à la théologie du covenant. En France, les doctrines démocratiques de 1789 proviennent naturellement des critiques formulées contre l’absolutisme louis-quatorzien par Claude Joly, Pierre Jurieu ou Fénelon. L’anti-absolutisme prend substance ensuite avec la Fronde des Parlements qui retrouvent leur droit de remontrances sous la Régence et entre en lutte ouverte avec le pouvoir presque jusqu’en 1789.

- Sur le plan économique enfin, la fin des XVIIe et le XVIIIe siècle voient le développement dans tous les grands pays européens d’une science économique libérale, et en particulier d’une grande tradition libérale française. Celle-ci court de Pierre de Boisguilbert à Vincent de Gournay, en passant par les physiocrates, Turgot et tant d’autres. Tous croient – c’est la conviction profonde de Turgot, de Destutt de Tracy ou de Say – que la croissance économique seule est la vraie solution de fond aux problèmes sociaux, et non pas la chimère de la simple répartition des richesses qui ne se pose pas la question de savoir comment on la produit. Ils prônent la liberté du commerce et de l’industrie, qui n’ont de sens que si l’on respecte le droit et les contrats : les hommes de cette tradition défendent donc les voies de droit que, depuis longtemps, les Parlements français ont défendues contre l’arbitraire de l’absolutisme. Une autre branche de cette tradition fondera aussi la doctrine des droits de l’Homme, qui est d’origine antique et médiévale, et qui sera reprise par les théoriciens modernes du droit naturel à partir de la seconde scolastique espagnole du XVIe siècle.

Il est indispensable de bien comprendre qu’une grande part de l’opinion publique française était acquise à ces idées de liberté dès avant 1789. C’est ce qui explique le large consensus dont ont bénéficié les premières mesures de la Constituante. Ce large mouvement, qui déborde en arrière comme en avant l’épisode révolutionnaire, est commun aux grands pays d’Europe et à la jeune Amérique.

« 1793 »

La révolution destructrice des Jacobins est une réaction à ce mouvement. Les idées de « 1793 » sont beaucoup plus anciennes que l’épisode de la Terreur, et ne doivent quasiment rien aux Lumières ; elles héritent des collectivismes millénaristes et apocalyptiques de l’Antiquité et du Moyen Age. Plus anciennement encore, elles renvoient à l’atavisme holiste des sociétés archaïques antérieures à l’émergence de la civilisation gréco-romaine et chrétienne. En même temps que, sous l’Ancien Régime, les doctrines anti-absolutistes se développaient, de violents mouvements de foule antinobles, antibourgeois, anticléricaux, antiriches, apparaissent, fédérés par des thèmes religieux millénaristes : les croisades des pauvres, les mouvements autour de l’Empereur des Derniers jours, le mouvement des Flagellants, le mouvement taborite… Le phénomène s’exacerbe avec l’essor commercial et industriel du XVIe siècle, issu des Grandes découvertes de l’humanisme et de la Réforme : la guerre des paysans et le terrifiant mouvement anabaptiste de Thomas Münzer, par exemple.

C’est à cette période que naissent aussi les premières utopies, depuis Thomas More et Campanella, jusqu’à Vairas d’Alais, Claude Gilbert et tant d’autres. Les thèmes du futur socialisme apparaissent, autour de l’idée qu’on pourrait établir en Europe même des sociétés alternatives à la société existante pourvu qu’on n’ait pas peur d’y provoquer des changements radicaux. Ces idées se cristallisent dans les systèmes des Diggers lors de la Première révolution anglaise, du curé Meslier à la fin du XVIIe siècle, de Morelly ou de Mably au XVIIIe siècle.

Dans la prose des auteurs tenants de ces thèses, la « République » doit assurer non seulement l’égalité des droits, mais encore l’égalité des conditions. Cette dernière revendication se subdivise à son tour en deux revendications différentes, potentiellement contradictoires : dans un cas, un idéal de démocratie de petits propriétaires indépendants ; dans l’autre, l’idéal d’abolition pure et simple de la propriété privée. Dans tous les cas, un rôle majeur revient à la puissance publique : c’est elle qui est censée produire toute la richesse.

On peut noter le caractère très rudimentaire de la réflexion économique de ces auteurs. Ils n’ont pas conscience de ce que, déjà en leur temps, la vie sociale est le fruit d’une division du travail poussée qui ne peut se maintenir que si les mécanismes de marché, transmetteurs d’information, fonctionnent. Au surplus, le système d’échange d’information qu’est le marché suppose lui-même le respect de la propriété privée et des contrats, donc le droit. Un des traits les plus significatifs de la mentalité « 1793 » sera donc le mépris du droit et de ses formes, l’approbation délibérée de la violence comme moyen de faire advenir une société estimée plus juste que la société d’alors.

Ces idées prennent un tour nouveau avec l’apparition autour des années 1820 des premières doctrines socialistes. Ce qui distingue ces nouvelles doctrines des précédentes, c’est le caractère systématique, complet, qui fait du socialisme une véritable alternative à la société existante. Le socialisme s’agrège donc à « 1793 » comme la forme achevée de cet idéal-type.

La « guerre des deux France »

La « guerre des deux France », ainsi qu’on la nomme classiquement, a existé. Elle a opposé la Contre-Révolution à la Révolution, c’est-à-dire les tenants de l’Ancien Régime à la nouvelle France issue de 1789. La Contre-Révolution a résisté longuement à tout ce qui paraissait venir de la Révolution, qu’il s’agisse de « 1789 » ou de « 1793 ». Joseph de Maistre, Louis de Bonald, Frédéric Le Play ou René de La Tour du Pin en sont les principaux représentants.

Seulement, ce combat intellectuel est mineur par rapport au conflit principal, celui qui oppose « 1789 » à « 1793 ». Le combat de l’égalité civile contre la société d’ordres a été gagné pour l’essentiel dès le XVIIIe siècle, comme le prouve l’effondrement quasi instantané de l’ancienne structure politique en 1789. Nonobstant quelques combats d’arrière-garde menés par des hobereaux isolés, les droites ont réellement pris part à la vie politique et ont admis la Charte, l’égalité civile, la liberté religieuse, le Code civil, la représentation parlementaire très rapidement.

Ce qui, a contrario, a fait les feux, la rage, les crimes de la Révolution, puis des guerres civiles françaises des XIXe et XXe siècles, ce n’est pas ce combat-là, mais celui qui a opposé « 1793 » à « 1789 ». Or, la conscience publique a été abusée depuis des décennies par une série de mythes, infondés. Philippe Nemo ambitionne de « déconstruire » ces mythes, afin d’identifier que les traits de mentalités françaises qu’on croyait permanents se révèlent à l’examen être, en réalité, le fruit d’une construction historique récente.

Premier mythe : « 1793 » aurait été démocrate

L’histoire nous apprend que les hommes se réclamant de « 1793 » ont toujours usé de voies de fait et d’émeutes et n’ont jamais pratiqué de bonne foi les élections.

Les républicains se réclamant de « 1793 » ont toujours usé de voies de fait et d’émeutes…

De manière très révélatrice, la nature essentiellement violente de « 1793 » a été assumée et expressément revendiquée par un historien de la Commune, Prosper-Olivier Lissagaray. La verve et l’enthousiasme de celui-ci s’emportent lorsqu’il évoque la guerre civile de 1871 : rapprochant la Commune de la Révolution, et en particulier de la série de victoires militaires françaises enregistrées à partir de Valmy, Lissagaray marque son admiration pour les Jacobins, et promeut une guerre à outrance contre les armées impériales dans l’unique but de rejouer septembre 1792 et d’imposer à toute la France un nouveau « 1793 ».

On comprend, d’une certaine manière au moins, l’enthousiasme de Lissagaray pour ces événements. Il y a eu pendant la Commune nombre d’actes individuels héroïques. Mais il semble tenir pour acquis que ces actes violents étaient tous porteurs d’un avenir radieux. On peut soutenir au contraire qu’ils ont été essentiellement stériles et que, si la France est devenue une terre de liberté et un grand pays industriel moderne, c’est en dépit d’eux et non grâce à eux.

Lorsque la « force populaire », magnifiée par Lissagaray dans un vocabulaire clairement religieux, se manifeste, c’est qu’elle est mise en mouvement par une minorité agissante composée d’individus décidés et organisés. Par exemple, le 10 août 1792 n’est nullement un jour où le « peuple » aurait voulu abolir la monarchie et aurait pris les Tuileries dans ce but. C’est une action soigneusement préparée par un comité insurrectionnel secret de six membres. Du reste, les minorités agissantes de l’époque révolutionnaire ont souvent payé leurs hommes de main. Or, payer un lumpenproletariat pour avoir une masse de manœuvre, cela définit le fascisme pour les marxistes-léninistes. Si l’on tient à dire que c’est « le peuple » qui a fait le 10 août, il faut dire aussi que c’est lui qui a fait la Marche sur Rome ou la Nuit des Longs Couteaux.

La Charbonnerie, par exemple, reprend la méthode mise au point par Babeuf. Comme les « Trois Glorieuses » de 1830 ne ramènent pas « 1793 », mais un nouveau roi, diverses sociétés secrètes se lancent alors dans l’activisme, et provoquent ainsi les émeutes des 17-18 et 19 octobre 1830, puis l’insurrection républicaine des 5 et 6 juin 1832. Ou encore l’attentat commis contre Louis-Philippe, le 28 juillet 1835, sur le boulevard du Temple à Paris.

Les violences reprennent sous l’influence des nouvelles théories socialistes, incarnées en particulier par l’affreux Auguste Blanqui, qui sera partie prenante de quasiment toutes les insurrections « rouges » du XIXe siècle. Ce sinistre individu, « affreux » selon Nemo, avait à chaque insurrection ou presque la manie d’offrir aux casseurs la tête de son propre frère Adolphe, grand économiste libéral et pacifiste savant, qui ne dut sa vie sauve qu’aux scrupules éprouvés par les insurgés à satisfaire ainsi la haine d’un frère.

Après l’élection de l’Assemblée nationale constituante le 23 avril 1848, qui scelle la défaite des révolutionnaires, les violences de rue font rage. Les « rouges » déclenchent ensuite les très sanglantes journées de juin 1848. Cavaignac, que l’historiographie marxisante présente comme un monstre sanguinaire, est pourtant un bon républicain « bleu », sans l’ombre de « blanc ». Mais il ne supporte pas que des casseurs remettent en cause l’autorité – sacrée, à ses yeux – du suffrage universel tout nouvellement institué.

Après les élections législatives de mai 1849, l’extrême gauche, mécontente de sa défaite, essaie d’envahir avec Ledru-Rollin l’Assemblée nationale. Le 4 septembre 1870, le « gouvernement de la défense nationale » qui se met en place, avec notamment Léon Gambetta et Jules Ferry, est contesté par les « rouges », qui partent à l’assaut du nouveau pouvoir dès le 31 octobre. Ils seront certes repoussés, mais réussiront leur coup lors de la journée révolutionnaire du 18 mars 1871 qui instaure la Commune proprement dite.

L’autorité insurrectionnelle prend alors une série de mesures dignes de la Terreur. Elle supprime la liberté de la presse pour ses adversaires, elle attente à la propriété en décrétant une « remise générale des loyers », en réquisitionnant les appartements ou les ateliers de ceux qui ont quitté Paris, elle expulse les enseignants congréganistes. Deux tiers des églises parisiennes sont fermées ou affectées à diverses activités laïques, ou encore profanées ou pillées. La Commune établit une surveillance générale de la population, en recréant l’équivalent des « certificats de civisme » de la Terreur.

Lorsque survient enfin la Semaine sanglante des 21-29 mai, les émeutiers incendient délibérément Paris. Une centaine d’otages sont tués de sang froid. C’est peu, certes, face aux milliers d’exécutions sommaires qui seront perpétrées aussitôt par l’armée versaillaise victorieuse. Du moins l’historiographie serait-elle avisée de ne pas faire des Communards d’innocentes victimes et des prophètes de la fraternité humaine.

… et ils n’ont jamais pratiqué de bonne foi les élections

Remontons aux états généraux du premier semestre 1789. Ce furent les seules élections régulières au suffrage universel (indirect, certes) qui aient eu lieu dans cette période. Sans doute, chaque communauté locale était censée émettre une opinion unanime. De plus, les cahiers de doléances ont exprimé surtout l’opinion des lettrés ; mais il est incontestable que ces élections furent régulières. C’est ensuite que tout se dégrade : l’élection de l’Assemblée législative dans l’été 1791 est l’occasion de graves irrégularités. Le pire survient lors de l’élection de la Convention, en aout-septembre 1792. En effet, ce sont maintenant les Jacobins qui organisent le scrutin. Le vote est à deux degrés. Les Jacobins ont tout manipulé, les candidatures, la composition des Assemblées tant primaires que secondaires, la procédure même du vote. Ils font arrêter les prêtes réfractaires ; ils interdisent les journaux non jacobins ; ils publient une liste de 28 000 signataires de pétitions « royalistes » ; ils inscrivent dans la loi que seuls pourraient voter ceux qui auront prêté serment de fidélité « à la liberté et à l’égalité » ; ils décident que le vote pour l’élection de la Convention aura lieu par appel nominal et à haute voix. Là où l’on n’a pas osé toucher à la loi, qui prévoyait le vote secret, les chances des candidats antijacobins sont compromises par l’appel nominal, par la longueur même des opérations qui favorise, en l’absence d’isoloir, les suggestions plus ou moins menaçantes, et surtout par les violences répétées qui détournent tout simplement les électeurs modérés de se présenter physiquement aux Assemblées. Enfin, un premier niveau de scrutin nomme des assemblées électorales qui, elles-mêmes, éliront les députés. Ces assemblées « s’épurent elles-mêmes », comme dit Mathiez, c’est-à-dire qu’elles chassent de leur sein les éléments qu’elles jugent « anticiviques » avant de procéder à l’élection des députés. Le résultat de ces mesures est clair : à Paris, où la participation électorale est estimée à moins de 10 %, tous les élus sont des hommes de la Commune de Paris. Il en est de même en province, où les futurs girondins et futurs montagnards ne sont pas encore bien distingués, et le club des Jacobins fait front commun contre les « aristocrates » et les Feuillants. Cette même minorité épurera, enfin, la Convention elle-même au long des deux années suivantes, éliminant d’abord les Girondins, puis les hébertistes, puis les dantonistes…

La Convention, qui a prétendu parler au nom du « peuple souverain », a résulté en réalité d’un putsch mené par une petite minorité au mépris de toute démocratie. Les Montagnards ne sont pas gênés pour carrément supprimer les élections, c’est le principe du « gouvernement révolutionnaire » qui suspend, le 10 août 1793, la Constitution de l’an I. Saint-Just et Danton demandent que le Comité de Salut public puisse casser les corps constitués élus et les remplacer par un « agent national » directement nommé par le Comité, véritable commissaire politique au sein des partis totalitaires modernes. Le Comité supprime l’élection des municipalités. Les juges non plus ne sont plus élus, mais nommés directement par lui. Même après la Terreur, sous le Directoire, la participation électorale – lorsqu’il y a des élections – est de moins de 20 %. Les électeurs voient bien, de fait, que le jeu est truqué : ainsi du décret des deux tiers de 1795. Le mécontentement populaire à l’encontre du régime se manifeste notamment lors de la tentative de coup de force du 13 vendémiaire an III, durant laquelle les antigouvernementaux sont parvenus à mobiliser 18 « sections » parisiennes sur une quarantaine et à occuper la plus grande partie de la capitale.

En avril 1797, on interdit l’élection des émigrés et des babouvistes. Hoche fait arrêter tous les nouveaux élus ainsi que les journalistes qui les ont soutenus. Les ex-Jacobins n’ont plus qu’à faire voter, par les Conseils ainsi épurés, l’annulation des élections dans 49 départements, donc l’élimination pure et simple de 177 députés et la déportation en Guyane de 65 députés et journalistes.

Bonaparte en profite pour faire un coup d’État, ratifié par un plébiscite, dans lequel les électeurs doivent obligatoirement apposer sur un registre le sens de leur vote, en même temps que leur nom et leur signature. Tous ces exemples rendent difficile de considérer que la Convention doive être l’épopée fondatrice de la France moderne.

Et il en est de même en 1848. Après la nette victoire des modérés, lors des élections du 23 avril, une troupe d’hurluberlus prend d’assaut l’Assemblée nationale. Aloysus Huber s’empare de la tribune et s’écrie : « l’Assemblée est dissoute ! » Dissoute ? Elle vient d’être élue trois semaines plus tôt par le peuple souverain dans des conditions de parfaite régularité. Elle représente incontestablement le peuple.

Ainsi en est-il encore de 1871, alors que la nouvelle Chambre est aux deux tiers royaliste. Les électeurs ne se sont pas prononcé pour ou contre la monarchie, la question ne leur a d’ailleurs pas été posée, mais pour ou contre la paix. Mais cela n’empêche point les « démocrates » de tenir pour non avenu le libre choix des Français et de se lancer dans une nouvelle insurrection meurtrière, la Commune. Pendant ces événements, le « Comité central de la Fédération de la Garde nationale » fut le fruit d’élections imaginaires. Les vrais élus essaient d’organiser, le 22 mars, une manifestation de protestation ; mais le Comité central insurrectionnel n’hésite pas à faire tirer sur le cortège où l’on compte douze morts. Le Comité central organise finalement des élections « régulières » le 26 mars. Mais il n’y eut à cette occasion ni liberté de candidature ni liberté de campagne ; la presse d’opposition était interdite, ses imprimeries confisquées ; sans compter les diverses manipulations qui ont entaché le scrutin. Tous les conseillers modérés sont contraints de démissionner.

Explication : un millénarisme laïcisé

Il est certain que les tenants de « 1793 » n’obéissent pas à l’idéal démocratique ; mais ce ne sont pas, pour autant, des hommes sans idéal. Ils se réfèrent, parfois explicitement, la plupart du temps implicitement, au millénarisme, doctrine dérivée (ou plus exactement hérétique) du christianisme. La similitude et le recouvrement quasi parfait des théories de la révolution et de celles de l’Apocalypse sont incontestables. L’Apocalypse de Jean appelle au grand combat qui fera advenir le millenium, cette période par laquelle se terminera l’histoire du monde, lorsque le Christ régnera sur une société humaine devenue fraternelle. Le millénarisme fut condamné par l’Église officielle postconstantinienne. Mais il subsista néanmoins pendant des siècles de façon souterraine, car dans certains milieux, il autorisait l’espoir d’un changement social décisif. Ainsi l’« Empereur des derniers jours », la doctrine de Joachim de Flore, des Spirituels franciscains, la Croisade des Pauvres ou le mouvement des Flagellants incarnent le rêve d’un millenium associé à une révolution sociale. Il eut des traductions sociales de plus grande ampleur encore vers la fin du Moyen Âge : les mouvements hussite et taborite en Bohême, la guerre des Paysans en Allemagne, les Anabaptistes de Münster menés par Jean de Leyde. Engels, dans son livre La guerre des Paysans, a soutenu que les luttes du prolétariat moderne étaient le prolongement de ces mouvements millénaristes du XVIe siècle.

Dans leur vision, l’ultime mutation de la société et du monde sera accomplie à la faveur d’un combat inexpiable où seront exterminés les méchants et les impurs. Ce combat sera mené par une poignée d’élus, miraculeusement aidés par Dieu. Pour passer du schéma millénariste traditionnel au schéma révolutionnaire moderne, il suffisait de le séculariser. Ce qui fut fait aux XVIIIe et XIXe siècles.

Si la conduite des opérations est l’affaire des seuls élus, c’est parce que le peuple est essentiellement composé de pêcheurs. En effet, la vérité des révolutionnaires n’est pas le fruit d’un échange critique entre esprits humains limités ; elle est connue d’eux de façon intuitive et immédiate, et c’est une vérité totale, une clef universelle qui explique toute l’Histoire. C’est parce qu’ils sont guidés par ce Savoir Absolu qu’ils sont en mesure de guider à leur tour les masses. Ils n’ont donc pas besoin de se faire conférer un mandat par autrui ; ils peuvent et doivent se poser d’eux-mêmes en leaders du mouvement social. Les prédications de Lénine dans Que Faire ? sont l’équivalent d’un sermon calviniste. Les révolutionnaires n’organiseront pas d’élections, ni dans la phase de combat ni d’ailleurs plus tard. Dans la période intermédiaire, ils devront participer, à l’occasion, aux élections organisées par d’autres. Mais ils le feront uniquement à titre tactique et en gardant leur entière liberté de manœuvre. Ils pensent qu’il ne faut pas craindre la guerre révolutionnaire, qui sera la dernière de l’Histoire. Il faut au contraire la préparer et la hâter. Ce sont les tièdes qui sont coupables.

Si les hommes de « 1793 » chers à Lissagaray n’ont jamais pratiqué de bonne foi les élections, ce n’est pas parce que l’occasion leur a manqué, c’est que leur idéal-type l’exclut.

Deuxième mythe : « 1793 » aurait fondé la République

La IIIe République n’a pas été instaurée par les adeptes et les nostalgiques de la Première République. Elle l’a été, d’une part, par des monarchistes, anciens orléanistes ou anciens partisans de l’Empire libéral, et d’autre part par des républicains modérés se réclamant de « 1789 » et récusant formellement « 1793 ». Les néojacobins et les socialistes ont été des opposants à la IIIe République. Ce n’est qu’à l’époque de l’Affaire Dreyfus et du Bloc des gauches, soit trente années après sa création, qu’ils ont fini par s’y rallier. Ralliement d’ailleurs fragile, nombre d’entre eux travailleront à faire de la France une démocratie populaire, tandis que d’autres participeront à Vichy.

Incarnations successives de « 1789 » jusqu’à 1870

Le Code civil promulgué le 21 mars 1804 incarne les idéaux de « 1789 » : l’égalité civile, la liberté de l’usage de la propriété individuelle, le contrat qui devient la loi des parties. Le Concordat de 1801 assure quant à lui des libertés équivalentes sur le plan religieux. Enfin, la monnaie est rétablie, la liberté du commerce intérieur garantie. C'est considérable, même si, sur le plan politique, l’Empire est la négation même de la démocratie. La Charte constitutionnelle du 4 juin 1814 consacre elle aussi les libertés de 1789 ; cette fois même, il y a une ébauche de démocratie, puisque le régime admet la co-souveraineté du peuple.

En 1830, est instauré un nouveau régime, la Monarchie de Juillet, qui a délibérément voulu reproduire la Glorieuse Révolution anglaise de 1688. L’intention de ses initiateurs était d’instaurer en France une monarchie limitée, constitutionnelle, à l’anglaise, et sur le plan économique, une société de libertés. Ce régime repose sur un système de pensée incarnée par deux écoles.

Il y a d’une part les Doctrinaires, qui appellent, selon la formule de Guizot, à l’avènement d’une « classe moyenne » universelle, autour d’un idéal proche des whigs anglais. Face à eux, les Idéologues, menés par Benjamin Constant, qui critiquent un régime jugé trop peu libéral en matière économique et auquel ils reprochent un suffrage encore trop censitaire. La République ne leur parait pas indispensable à l’établissement de libertés politiques et civiles solides. Pour ces hommes de « 1789 », la question de la dévolution du pouvoir au sommet de l’État est importante, certes, mais c’est une question d’ordre « technique ». Ce qui importe, c’est que le gouvernement puisse être changé quand l’opinion évolue, ce qui impose a contrario un pouvoir qui assume la continuité de l’État et puisse arbitrer les conflits institutionnels, au-dessus des partis. Pour Constant, le problème crucial est la garantie des libertés et de la société civile ; il faut ainsi une Constitution, garantissant la séparation des pouvoirs, et tout le reste est de moindre importance.

Or, la Monarchie de Juillet paraît réaliser les différents points de ce programme. Ainsi, si les hommes du régime de Juillet ne sont pas républicains par définition, au sens nominal du terme, ils n’en incarnent pas moins les idées de « 1789 », et donc la République au sens d’idéal-type.

Il est vrai qu’il y a en France, à la même époque, des hommes qui se réclament explicitement, eux, de la forme républicaine du gouvernement. Mais, outre qu’ils sont très peu nombreux, ils sont en plus divisés entre « bleus » et « rouges ». Ces derniers sont largement majoritaires. Néanmoins, si les « bleus » refusent de se rallier aux monarchies constitutionnelles de l’époque, ils ne sont pas moins hostiles aux néojacobins.

Sous la Seconde République, les idées de « 1789 » continueront à faire florès. La nouvelle République n’est pas jacobine : elle supprime la peine de mort en matière politique, elle ne manifeste aucune volonté de déchristianiser le pays, elle n’inquiète d’aucune manière le personnel politique qui vient d’être écarté du pouvoir. On refusa même, au moment de rédiger la Constitution, d’y inscrire un « droit au travail » qui aurait pu entraîner un début d’étatisation de l’économie. En somme, la nouvelle République présente une grande continuité avec le régime de Juillet. On a changé la tête de l’État, mais personne n’entend « changer de société », ou ceux qui le pensent sont ultra minoritaires. Des élections au suffrage universel sont immédiatement annoncées. Les révolutionnaires en sortent battus. Louis-Napoléon Bonaparte est élu, et la majorité élue prend le nom de Parti de l’ordre pour symboliser la grande alliance des républicains modérés et des anciens partisans de la monarchie constitutionnelle. Ce vaste parti de « 1789 » (500 représentants à la Chambre) fait front face au parti de « 1793 » (250 représentants). Par Parti de l’ordre il ne faut rien entendre de fixiste ou de réactionnaire ; ce terme signifie l’adhésion à l’État de droit, le refus de l’émeute, des massacres et des pillages. Rien de plus. Du reste, si quelqu’un demande de l’ordre, c’est bien l’électorat, terrifié par les Journées de Juin. Le peuple français, apparemment, ne croit pas que c’est des émeutes que résulteront son progrès, son bien-être, son bonheur, sa dignité.

Après le coup d’État du 2 décembre 1851, il est évidemment impossible de dire que le régime de Napoléon III s’inscrit dans la démocratie. Néanmoins, le Second Empire est assez libéral sur d’autres plans ; il respecte les libertés économiques, la propriété, les contrats ; il laisse vivre la société civile. En outre, vers la fin de la décennie 1860, Napoléon III se décide à libéraliser progressivement la vie politique elle-même : le droit de réunion est établi, le régime de la presse est libéralisé. Sous l’impulsion d’Émile Ollivier, une nouvelle Constitution est élaborée, qui fait du régime une sorte de monarchie parlementaire à l’anglaise. Il est très injuste que Sedan ait fait oublier cette évolution ultime de l’Empire, car il est certain que la démocratie libérale de la IIIe République en est largement le fruit. Ainsi, de 1799 à 1870, c’est principalement grâce aux monarchies constitutionnelles qui se sont succédé dans le pays que la France s’est peu à peu acclimatée à « 1789 ».

La mise en place des institutions républicaines. Le rôle clé des orléanistes (1870-1879)

Le régime républicain proprement dit va être fondé. Mais il ne le sera pas par les nostalgiques de la Première République ; il le sera par leurs adversaires.

Le nouveau gouvernement, dirigé par Adolphe Thiers, a pour souci premier d’empêcher les « rouges » de profiter de la situation. Thiers se disait disciple des Idéologues ; il n’était pas éloigné non plus des Doctrinaires. Membre de la garde rapprochée de Louis-Philippe, il avait néanmoins accepté la République en 1848. L’un des leaders du Parti de l’ordre, il s’était toutefois bientôt opposé au prince-président, tout autant qu’aux radicaux et au socialisme naissant. Il avait demandé à maintes reprises les « libertés nécessaires » sous le Second Empire ; cela importait plus pour lui (à l’instar de Benjamin Constant ou Prévost-Paradol) que la nature républicaine ou monarchiste du régime. Cette posture lui permit de conclure le « pacte de Bordeaux » : que l’Assemblée le laisse gouverner dans la forme républicaine actuelle, il sera alors en mesure de faire la paix avec les Allemands et de régler la question de l’ordre public. C’est seulement ensuite, quand le calme sera revenu, que l’on pourra aborder sereinement la question du régime. Il conclut avec les francs-maçons la promesse d’instaurer définitivement le régime républicain.

L’Assemblée conservatrice ne parvient pas à rétablir la monarchie. Le prétendant, en particulier, rend les choses impossibles en refusant les concessions qu’on exige de lui. Mais en réalité, il y a beaucoup moins de distance entre les orléanistes, qu’ils soient catholiques ou voltairiens, et les républicains modérés, qu’il n’y en a entre les ultras et les orléanistes. Albert de Broglie, Cissey, Léonce de Lavergne, Edouard Laboulaye, incarnent cette famille d’esprit ; ils sont résolument hostiles au jacobinisme. Ce sont eux qui élaborent la Constitution de la IIIe République. L’Amendement Wallon scelle le choix de principe de la République. À ce moment, les républicains modérés n’ont pas encore fait la concession essentielle que les orléanistes attendent d’eux quant à l’existence d’une Chambre haute. Lorsque, enfin, cette concession sera faite, la Constitution de 1875 pourra être votée à une large majorité, les voix de l’ensemble du centre-droit, y compris celle du duc de Broglie lui-même, s’ajoutant à celles du centre-gauche de Thiers et de la gauche républicaine modérée.

Cette Constitution est un compromis. D’un côté, les orléanistes ont accepté la République sans rien céder de ce qu’exige leur philosophie politique, la démocratie libérale. Quant aux républicains, ils ont fait fi des protestations de leur aile gauche, les radicaux, et se sont rangés à l’épure constitutionnelle orléaniste. De nombreux traits distinguent nettement ce régime des idées de « 1793 » :

- La présidence de la République est contraire aux traditions jacobines, qui ont toujours voulu un exécutif collégial. Cette existence donne une saveur monarchique au régime, puisqu’il est la possibilité donnée à un homme seul de contredire la volonté du peuple souverain qui a élu la Chambre.

- Le Sénat est une institution empruntée aux monarchies constitutionnelles, tant française qu’anglaise.

- La nature parlementariste renforce le rapprochement évident entre ce régime et ceux de l’Angleterre et des États-Unis. En particulier, l’État n’y a pas le pouvoir de violer les propriétés ni les autres libertés individuelles ; c’est un État limité.

Après les législatives de 1876, Mac-Mahon nomme à la tête du gouvernement un républicain modéré, Jules Simon. Ce dernier promulgue plusieurs réformes anticléricales, qui conduisent Mac-Mahon à le renvoyer puis à dissoudre la Chambre. Ce qu’on a appelé le « coup d’État » du 16 mai ne l’est que de façon tout à fait impropre, puisque, en décidant de faire trancher par le pays son différend avec la majorité de l’Assemblée, le président de la République n’a fait qu’user de son droit constitutionnel légitime [14]. Les républicains ont aspiré à être reconnus comme des modérés, favorables au développement économique dans les structures libérales alors existantes, et ils se sont bien gardés de se réclamer du jacobinisme révolutionnaire.

La « République des républicains » : un changement sociologique, non idéologique

Le parti républicain qui arrive au pouvoir en 1879 reprend à son compte les principes de la démocratie libérale sur lesquels a été scellé le compromis de 1875.

Parmi les idées politiques professées par les républicains, il y a tout d’abord le positivisme. Il ne serait pas exact de dire que celui-ci aurait un lien direct avec l’idéologie de la Troisième République. Comme Saint-Simon l’avait déjà reconnu, le positivisme se rapproche en réalité de la république autoritaire. Le déterminisme de la théorie positiviste ne fait pas de place au principe de liberté qui caractérise « 1789 », ni, par conséquent, au polycentrisme social que celui-ci implique. Et si par « positivisme » on entend l’adhésion à une vision scientifique du monde, cela ne distingue en rien cette période de la Renaissance, de la doctrine des Idéologues, des milieux orléanistes et de la frange saint-simonienne du Second Empire. Au XXe siècle, elle sera reprise sous la forme de l’« industrialisme ». Autre idée majeure de ce courant républicain, le kantisme. Si Kant a détesté « 1793 », c’est parce que sa philosophie est un anti-holisme absolu. Le républicanisme de Kant est une réfutation anticipée de tout socialisme. Le kantisme est par conséquent démocrate-libéral et représentatif de l’idéal type « 1789 ». Philippe Nemo ne nie pas le compagnonnage du républicanisme anticlérical avec le kantisme ; mais cela ne concerne qu’un aspect du kantisme.

Jules Ferry puise ses idées économiques chez Adam Smith. Il était même sincèrement convaincu qu’une gestion socialiste de l’économie conduisait à l’appauvrissement de tous, et en premier lieu des pauvres.

Durant les décennies suivantes, un nouveau courant est apparu : le solidarisme. Il est nettement postérieur à l’établissement du régime républicain. Lancé par Charles Renouvier, le solidarisme première version s’est opposé au jacobinisme en ses composantes collectivistes et totalitaires, parce que son kantisme ne peut supporter aucune forme de holisme. Mais Renouvier voudrait quelque forme de politique sociale, pour assurer, outre l’égalité des droits, une certaine égalité des chances. Cela implique une intervention limitée de l’État dans le domaine social.

Les disciples de Renouvier vont aller plus loin dans le sens socialisant, en particulier Léon Bourgeois. Il considère que les individus ne sont pas des points de départ absolus. Ils sont un produit de la société et de son histoire. Celui qui a un héritage est en dette vis-à-vis de la société ; il lui est redevable de la richesse qui est aujourd’hui la sienne. Selon le même principe, d’autres peuvent prétendre qu’ils n’ont pas reçu toute la part qui leur était due de l’héritage social. Selon le cas, le citoyen peut donc être tenu de rendre à la société ce qu’il a reçu d’elle en excès, ou il est fondé de lui demander réparation pour ce qui lui a manqué. Il y aurait ainsi un « quasi-contrat » entre l’individu et la société.

Si l’on peut concevoir un principe juste de contribution aux frais qu’implique le maintien de l’ordre public, ou aux services publics, il n’y a aucun critère objectif pour décider combien chacun aurait reçu en surplus, ou aurait manqué à recevoir, de la société. Cette quotité sera donc décidée en fonction des seuls rapports de force électoraux. De plus, l’ajout de la médiation étatique n’a rien de nécessaire. Pour qu’elle le soit, il faudrait que dans une société, seul l’État représentât le trans-temporel. Ce qui n’est absolument pas le cas dans les pays libéraux : cette médiation entre les générations est assurée aussi par les Églises, les fondations, les associations, les entreprises, et par les patrimoines privés eux-mêmes, qui se transmettent d’une génération à une autre au sein des familles. Il semble ainsi que le solidarisme n’ait été qu’une idéologie destinée à donner une apparence de justification philosophique à la spoliation de la propriété privée des riches au profit de l’électorat des partis de gauche. Enfin, les doctrines solidaristes reflètent l’opinion d’une tendance républicaine parmi d’autres, la tendance radicale-socialiste. Elles ne sont donc pas représentatives de tout le parti républicain.

Enfin, le passage de la « République des ducs » à la « République des républicains » reflète un changement d’ordre sociologique, et non pas idéologique. L’arrivée au pouvoir des « classes moyennes » de Guizot ne saurait générer un régime politique sui generis, sauf à admettre la thèse marxiste selon laquelle la situation sociologique détermine les pensées. Nemo estime au contraire qu’aucune catégorie sociale n’a, en tant que telle, certaines idées ; et qu’inversement, les idéologies peuvent passer d’une catégorie sociale à une autre en restant peu ou prou identiques à elles-mêmes. Les couches nouvelles paraissent avoir adopté les principales idées de « 1789 ». Elles se sont embourgeoisées – d’où l’aigreur de la gauche révolutionnaire à leur endroit. Le changement qui survient en 1879 consiste simplement dans le remplacement progressif d’une catégorie sociale par une autre aux postes de direction politiques et administratifs. Par rapport à ces vrais fondateurs de la République, les socialistes et les communistes resteront longtemps des opposants inexpiables. S’il est vrai que les orléanistes et tout l’ancien personnel des monarchies constitutionnelles ont été exclus du pouvoir à partir de 1879, ce sont leurs idées qui, incarnées désormais par les hommes venus de nouvelles couches sociales, ont continué à structurer les mentalités et les institutions du pays. Le radical-socialisme et le socialisme ne sont alors que des options parmi toutes celles des courants républicains. Il n’y a aucune raison de les dire plus « républicaines » que les options concurrentes. Le poids qu’elles vont prendre, la prétention qu’elles afficheront bientôt d’être la « République » par excellence et par exclusive est le résultat d’une politique délibérée dont la pièce maîtresse est l’offensive laïciste.

Troisième mythe : « 1793 » aurait été laïque

Du mythe précédent en découle en ligne directe un autre, selon lequel « 1793 » serait laïque, cependant que « 1789 » serait clérical, ou plus exactement la gauche serait laïque, et le centre et la droite cléricaux. Pour bien comprendre le problème, il va falloir en réalité distinguer deux anticléricalismes : le premier débouche sur la laïcité, le second sur le laïcisme, véritable religion de substitution.

L’anticléricalisme rationnel

Cet anticléricalisme remet en cause le pouvoir politique et social du clergé auquel il reproche d’empêcher l’épanouissement de la pensée critique et de la science. Il s’oppose à l’ultramontanisme, aux théocrates Maistre et Bonald, aux encycliques liberticides Mirari Vos, Quanta Cura et le Syllabus. Parmi eux, on compte Stendhal, Michelet, Renan, Hugo, Taine, Flaubert, Prévost-Paradol, Sainte-Beuve, Erckmann, Chatrian, Barni, Vacherot ou Renouvier. Ils développent l’idée de la nocivité sociale de l’éducation catholique.

Les critiques redoublent après la défaite française de 1870-71 face à l’Allemagne. La victoire des Allemands, dit-on, a été celle de leurs instituteurs et de leurs ingénieurs. On s’effraie à l’idée que la France, si l’Église « syllabique » y prenait trop d’importance, ne devienne bientôt une Italie, une Espagne, une Irlande, une Pologne, pays attardés. Les anticléricaux rationnels prônent donc très vite la séparation des Églises et de l’État. Ils ne sont pourtant pas antichrétiens ; ils ne pensent pas que quelqu’un ait jamais « démontré » que Dieu n’existe pas. Ils ne veulent pas attenter à la liberté de conscience. Ils n’entendent pas donner à l’État le rôle même qu’ils contestent à l’Église, celui d’un directeur de conscience des citoyens armé du bras séculier. Ils pensent qu’il faut simplement établir en France la neutralité religieuse de l’État, avec liberté complète des cultes, et distinction, dans l’enseignement, entre l’enseignement des savoirs profanes, qui doit être critique et affranchi de tout dogmatisme, et celui de la foi, qui est légitime en son ordre et doit rester libre. Ainsi s’exprime, par exemple, Paul-François Dubois, qui souhaite la séparation des Églises et de l’État, certes, mais est dans le même temps opposé à l’idée d’un monopole scolaire entre les mains de l’État.

L’anticléricalisme fanatique

Le second anticléricalisme est fanatiquement et viscéralement antichrétien. Il n’est ni tolérant ni libéral, mais entend au contraire imposer sa propre irréligion comme une nouvelle norme.

Nourri de scientisme, il croit qu’il y a incompatibilité totale entre la science et la religion. Il recrute en masse dans le monde de l’enseignement primaire, chez des gens à demi-instruits et fascinés par les résultats de la science, mais incapables de participer à la démarche érudite et critique dont elle est le fruit.

Edgar Quinet, dans L’Enseignement du peuple (1850) a théorisé ce nouveau fanatisme. Il affirme tout d’abord que toute société est caractérisée par sa religion. Ensuite, le catholicisme est rigoureusement incompatible avec la liberté, puisqu’il implique sur le plan intellectuel le dogmatisme, et sur le plan politique, l’absolutisme. La France étant catholique, ne peut ainsi accéder à la liberté et donc au monde moderne. Les nations anglo-saxonnes ont pu, elles, accéder durablement à la modernité tout en restant chrétiennes, parce que leur religion, le protestantisme, intègre la liberté dans la religion même. Conclusion : la France ne pourra devenir moderne et acquérir les libertés des autres nations civilisées que si elle élimine le catholicisme, avec l’aide éventuelle des protestants.

Quinet ajoute : « Le catholicisme ne sera mort que lorsque nous l’aurons tué. On a déjà brisé cent fois la statue, mais ce qu’il faut briser, c’est le moule ». Il faut prendre des mesures de force pour détourner le peuple du catholicisme. Il faut interdire l’enseignement du catholicisme en employant l’arme absolue, le monopole scolaire. Dans une autre brochure, La Révolution religieuse au XIXe siècle, il précise sa stratégie : il ne faudra pas attaquer seulement le cléricalisme, mais le catholicisme lui-même. Quinet ne pardonne pas à Victor Hugo et à Lamennais d’avoir envisagé de réconcilier l’Église avec la Révolution. La loi Falloux accordant aux catholiques la liberté d’enseignement a été une folie. Quand les républicains auront le pouvoir, ils devront l’abroger.

Il faut imiter les procédés violents par lesquels l’Église et l’Empire romain ont eux-mêmes, dans l’Antiquité tardive, supprimé le paganisme. Leur méthode a consisté à détruire les temples, à mettre hors la loi le culte et les prêtres païens, et à ne pas hésiter, même, à instrumentaliser la cupidité des masses à qui l’on a promis les richesses des temples. Il faut donc rendre le culte chrétien « matériellement impossible ». Rendre « matériellement impossible » le culte chrétien en détruisant le plus grand nombre possible d’églises, c’est ce qu’ont fait les communistes en Russie. C’est ce qu’ont fait plus radicalement les nazis en Ukraine, où ils n’étaient pas liés par le Concordat comme ils l’étaient sur le territoire du Reich. Les uns et les autres auraient pu, à bon droit, se réclamer de la « République » quinétiste. Le véritable objectif vise à donc à établir une dictature laïque.

Les tenants de « 1793 » ne savent pas qu’il existe une multiplicité de visions du monde et que les idées d’autrui peuvent être éventuellement utiles à ceux-là mêmes qui, d’abord, les rejettent. Ils ne comprennent pas qu’un consensus sur les règles de la vie commune peut et doit se substituer au consensus sur des idées ou des croyances. Ainsi, les anticléricaux fanatiques se croient non religieux parce qu’ils professent des idées antireligieuses, mais ils ne se rendent pas compte que ce qui est religieux en eux, ce n’est pas leurs idées, mais leur rapport non critique au savoir et leur obsession de l’unanimité. Ils sont religieux dans un sens proche de ce que Lévy-Bruhl appelle la « mentalité primitive ». L’unanimisme qu’ils entendent établir n’est pas n’importe lequel ; c’est le plus souvent le nationalisme issu de la tradition jacobine. On se souvient que les Jacobins se sont heurtés non seulement aux Vendéens, aux Chouans et aux aristocrates, mais aussi aux fédéralistes. Ils ont eu alors l’idée de provoquer puis d’entretenir le danger extérieur, ce qui leur a permis de prétendre que ceux qui ne se ralliaient pas à leur lutte partisane étaient complices de l’ennemi. Le « soldat de l’an II » mène un combat social de type millénariste.

Ce socialisme nationaliste a été exacerbé par la défaite de 1870, il s’est reconnu dans la « guerre à outrance » de Gambetta, puis dans le déroudélisme, le boulangisme et le barrésisme. Dans les dernières décennies du XIXe siècle, il milite passionnément pour la Revanche. Au temps de la Révolution, les boucs émissaires ont été les « aristocrates », les « émigrés ». Vers la fin du XIXe siècle et jusqu’à l’affaire Dreyfus, ce seront, avec des dosages divers selon les époques, les juifs et les protestants. Ensuite, avec le passage de toute la gauche française au marxisme, le curseur se fixera sur les bourgeois. À l’époque dont traite ce chapitre, c’est-à-dire au début de la IIIe République, ce sont les cléricaux surtout qui attirent la foudre. La liberté de l’enseignement est de nature à rompre l’unité nationale, garantie au contraire par l’école publique.

Le laïcisme est une religion de substitution. Comme l’écrit Quinet, les Français ont besoin d’un « principe de concorde » ; il faut « recréer une fraternité religieuse » qui sera la « religion de la Révolution ».

La neutralité n’aurait de sens que si l’État pouvait envisager de laisser subsister le pluralisme religieux. Or il n’en est pas question. La France nouvelle ne doit avoir qu’une seule « foi ». Aux yeux de la démocratie radicale, la religion est une rivale à abattre. Le débat n’a jamais été entre religion et laïcité, comme on le répète en France depuis un siècle, mais entre deux religions, christianisme et millénarisme. Il n’y a pas de vraie querelle entre christianisme et laïcité, puisque la laïcité est une idée chrétienne. Le problème ne naît que lorsque deux religions se font la guerre, ou plutôt lorsqu’une religion non laïque, le laïcisme, déclare la guerre à une religion admettant la laïcité, le christianisme.

Une première loi Ferry de 1879 établit le monopole de l’État sur la collation des grades, et interdit tout enseignement aux membres des congrégations « non autorisées ». Dès 1880, un premier décret dissout les Jésuites ; un second, les autres congrégations « non autorisées ». 261 couvents sont fermés, et près de 6000 religieux expulsés. En mars 1882, la loi de laïcisation est votée. Une loi de gratuité, votée précédemment, fait financer l’école laïque par les contribuables catholiques qui devront donc payer une seconde fois l’école s’ils veulent scolariser leurs enfants dans des écoles privées de leur choix. Les 15 000 religieuses qui enseignent dans les écoles publiques sont licenciées par la loi Goblet qui, en outre, nationalise entièrement l’enseignement public, c’est-à-dire le fait dépendre du seul gouvernement central. En 1884, on prive du droit d’éligibilité les ministres du culte. On surveille, dénonce, traduit en justice les prêtres qui expriment leur désaccord avec la politique antireligieuse du gouvernement.

L’école publique protestante

Les opportunistes entendent donner un tour constructif et libéral à leur œuvre scolaire. Cette situation durera pendant quelque deux décennies. C’est dans cette période que naît l’« école de la République », la fameuse école des « hussards noirs ». Elle a été véritablement laïque. Cette première école républicaine est due non pas à des libres penseurs et à des athées, mais à des protestants. La spiritualité protestante attire les libéraux, d’autant que les protestants sont à l’origine des libertés modernes. Guizot, Constant, Laboulaye marquent la vie intellectuelle ; il y a cinq protestants sur dix ministres dans le premier gouvernement de la République des républicains. Tous appartiennent à l’aile « libérale » du protestantisme français. Vaincus en 1872 au synode national par les orthodoxes, ces libéraux se sont éloignés de l’Église réformée. Ils ne veulent rien de moins que refaire la Réforme en France. Charles Renouvier pense que l’on peut remodeler l’Histoire. Il est donc rationnel de se donner pour projet de refaire ce qui a été mal fait, de revenir aux carrefours où l’Histoire a choisi la mauvaise route.

Les protestants pensent qu’il n’y a pas de contradiction entre foi et raison, qui ne sont pas du même ordre, et qu’il y a au contraire entre elles une convenance intime. Ils sont rationalistes critiques, et non dogmatiques. Ils pensent que l’organisation scolaire ne doit pas être instrumentalisée par la politique.

Ferdinand Buisson, directeur de l’enseignement primaire, Jules Steeg et Louis Liard en sont les figures les plus marquantes. Ils veulent enseigner une morale qui puisse être acceptée par toutes les familles spirituelles de la France, mais ne choque pas la majorité catholique, fondée notamment autour du kantisme.

Mais du contrat passé par les protestants avec l’État (avoir un homme de la République dans chaque village, en face de l’homme de l’Église) impliquait que les républicains acceptassent de recruter en grand nombre des instituteurs issus des couches nouvelles. Or, ceux-ci étaient des adeptes de l’idéologie de « 1793 » bien plus que du protestantisme et du kantisme. Aussi, rapidement, les protestants seront dépossédés de leur œuvre.

La franc-maçonnerie, « église de la République »

Initiée par Waldeck-Rousseau et le « Bloc des gauches », la République radicale est antichrétienne ; elle n’a que faire des protestants. Ses principaux acteurs sont issus de la franc-maçonnerie. Celle-ci était devenue radicale dans les années 1870-1880 ; elle devient radicale-socialiste puis, de plus en plus, socialiste tout court après 1900. Cette évolution n’a certes pas été unanime, mais une tendance l’emporte finalement sur l’autre : c’est en 1877 que le Grand Orient de France devient officiellement athée, c’est-à-dire retire de ses statuts, sous la pression des libres-penseurs héritiers de la tradition antichrétienne féroce des Jacobins et des positivistes, la référence à l’existence de Dieu et à l’immortalité de l’âme, et même au « Grand Architecte », ce qui provoque l’excommunication des maçons français par les loges anglo-saxonnes et d’Europe du Nord.

Le monde enseignant est entré en masse dans la maçonnerie, et la maçonnerie dans le monde enseignant, via notamment sa véritable « filiale », la Ligue de l’Enseignement.

Il y a des pénétrations réciproques entre la franc-maçonnerie et le Parti radical, via notamment Camille Pelletan, proche de Clemenceau et fondateur de La Justice, le « Comité d’action pour les réformes républicaines », Léon Bourgeois ou Gustave Mesureur. Beaucoup de francs-maçons, dans les années suivantes, adhèrent aux divers mouvements socialistes qui se constituent à la fin du XIXe siècle et, à partir de sa création en 1905, à la SFIO ; inversement, de nombreux socialistes membres de ces mouvements se font initier aux loges.

Le fondateur de la Ligue de l’Enseignement, Jean Macé, est socialiste mais rejoint rapidement les loges ; à sa suite, des loges entières rejoignent la Ligue. Le grand public a l’impression que l’impulsion en faveur des réformes vient de la seule nature des choses, des lois mêmes de l’Histoire et du Progrès, alors qu’elle a le plus souvent pour origine une poignée d’hommes, un état-major secret. La synthèse des travaux des loges est fournie aux frères ministres et parlementaires pour que les positions adoptées par les francs-maçons deviennent des lois de la République. En parallèle, les francs-maçons font des efforts systématiques pour faire accéder leurs membres ou les personnes qui leur agréent à des postes de responsabilité dans la fonction publique. Et veillent à ce que les non-membres soient écartés de l’appareil d’Etat, comme l’a révélé l’ « affaire des fiches » en 1904.

Arrive enfin la fameuse loi sur les associations en 1901. D’apparence libérale, elle exclut en réalité du droit commun les associations religieuses, c’est-à-dire les congrégations. Emile Combes fait ainsi fermer 3000 écoles religieuses. Mais en 1903, il reste encore des milliers d’établissements scolaires appartenant à des congrégations autorisées. Il faut donc prendre de nouvelles mesures. En juillet 1904 est votée une loi qui interdit définitivement aux religieux, même à ceux des congrégations autorisées, tout enseignement public en France. La République française devient officiellement sectaire. Les quatre cinquièmes des établissements tenus par les congrégations sont fermés.

Enfin, la querelle des Inventaires marquera la dernière phase de violence aiguë du combat laïciste. La loi prévoit de mettre les bâtiments églises à disposition d’associations « cultuelles » ; or, beaucoup de bâtiments comportent des biens mobiliers, ou ont bénéficié d’embellissements qui sont le résultat des donations des fidèles, et non des subventions de l’État. Clemenceau aura la sagesse de mettre un terme aux Inventaires à la fin de l’année 1906 ; mais cette fois, ce ne sont plus seulement les congrégations qui ont été attaquées, mais le clergé séculier en tant que tel.

Le but des francs-maçons radicaux et des socialistes est le suivant : dès lors que les idées de « 1793 » auront été enseignées officiellement dans les écoles avec le label de l’État, elles cesseront d’être des idées politiques partisanes ; elles deviendront une norme culturelle nouvelle s’imposant à tous. Les protestants sont alors éliminés des instances de direction de l’école publique ; le normalien type sera désormais le jeune ambitieux radical ou socialiste devenant député ou ministre, Herriot, Daladier, Yvon Delbos, ou le militant communiste ou compagnon de route, Nizan, Sartre, Althusser et tant d’autres.

Le laïcisme à la française, un nouveau cléricalisme

La loi Waldeck-Rousseau de 1884 autorisant les syndicats avait formellement exclu de son champ d’application les fonctionnaires, qui par essence ne doivent pas faire grève et entrer en guerre contre la nation. Mais les socialistes ont soutenu que les fonctionnaires étaient un « prolétariat administratif » ; ils ont donc formé illégalement des syndicats, qui ont rejoint la CGT créée dès 1895. Ceci a aboutit à une véritable cogestion de la fonction publique entre syndicats et gouvernements. Mais avec les enseignants, l’affaire fut plus radicale encore et, en vérité, d’une autre nature. Alors que les autres syndicats de fonctionnaires demandaient essentiellement des avantages d’ordre économique, les syndicats enseignants fixèrent beaucoup plus haut leurs prétentions et revendiquèrent une indépendance de principe par rapport à l’État démocratique. L’organisation de l’enseignement public devra être rendue indépendante, non seulement du gouvernement mais aussi des municipalités et des familles, et, d’une manière générale, des « adversaires de la laïcité » (c’est-à-dire du laïcisme). Elle devra dépendre des seuls syndicats.

Dans les trois cas – protestantisme, franc-maçonnerie, syndicalisme – l’école publique est conçue comme une cléricature destinée à exercer un pouvoir spirituel et ayant pour mission transcendante de forger la société selon le Bien. Cependant, les protestants étaient des esprits rationnels, respectueux des libertés publiques. Les deux autres familles d’esprit ne peuvent se permettre cette tolérance. Ainsi en est-il de l’histoire de l’« école unique » ; d’un côté, ce qu’il s’agit de rendre « unique », c’est l’enseignement public existant, en remplaçant les « ordres » d’enseignement par les « degrés » d’un système centralisé. Le second volet est le monopole scolaire de l’État, c’est-à-dire la suppression de l’école libre. Le projet d’école unique a été, dès le début, une entreprise à finalité politique. Aussitôt connu, le projet d’école unique est combattu par des organisations de droite [18], et bien entendu par l’enseignement catholique, mais aussi par d’indubitables « républicains », tel Albert Thibaudet. Les projets de Jean Zay, et le plan Langevin-Wallon n’aboutissent pas sous la IVe République. C’est sous la Ve que le Plan est finalement mis en œuvre, avec les réformes Berthouin de 1959 et Fouchet de 1963. Il a résulté de ce choix – jamais clairement présenté à l’opinion publique – un effondrement du niveau scolaire en France. Les politiques ont renoncé à remettre en cause l’école unique, qui n’avait pourtant été conçue et voulue, au départ, que par une poignée de prophètes autoproclamés. Les accords Lang-Cloupet de 1984, confiant la formation des professeurs du privé à des organismes publics (les IUFM) réduisirent à presque rien l’autonomie éducative des écoles libres.

L’école publique actuelle n’est pas laïque, mais laïciste ; elle relève d’une logique millénariste. Elle n’a pas été instaurée au début de la IIIe République, par les fondateurs de celle-ci, mais quelque trente ans plus tard, par les hommes de « 1793 », pour lesquels l’école doit être mise au service de la Révolution. L’Éducation nationale n’est donc pas une institution républicaine au sens de « 1789 ».

Quatrième mythe : « 1793 » aurait été dreyfusard

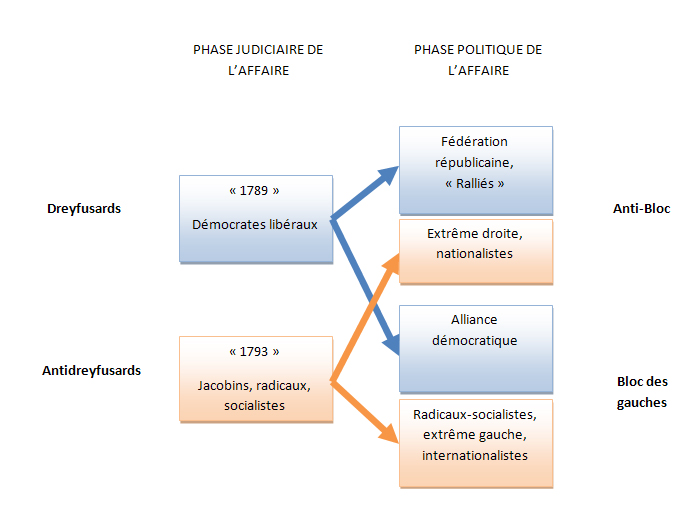

L’affaire Dreyfus a fourni aux radicaux et aux socialistes l’occasion de prendre le pouvoir des mains des modérés, qui gouvernaient depuis 1879. Selon l’historiographie officielle, cette affaire aurait opposé la droite, brutale, immorale et pré-nazie, à la gauche, camp de l’humanisme et de la civilisation. Or, à quelques nuances près, les dreyfusards ont été des hommes de « 1789 », et les antidreyfusards des hommes de « 1793 ». Pour expliquer ce retournement historiographique, il faut distinguer deux phases bien distinctes de l’affaire Dreyfus, l’une que l’on peut dire « judiciaire », l’autre « politique » ; ce qui s’est cristallisé dans la seconde a fait complètement oublier ce qui s’était réellement passé dans la première.

Dreyfusards et antidreyfusards dans la phase judiciaire de l’affaire

Dans ses Souvenirs sur l’Affaire, Léon Blum témoigne que les premiers dreyfusards ont appartenu essentiellement aux milieux libéraux : « c’est dans ce milieu composite que les dreyfusards trouvèrent d’emblée le plus de partisans ouverts, et surtout le plus d’alliés secrets ou discrets ». Blum cite ainsi Jean Casimir-Périer, Waldeck-Rousseau, Adrien Hébrard, Ludovic Trarieux, et même ses principaux adversaires politiques de droite des années 1920-1930, Raymond Poincaré, Louis Barthou, Charles Jonnart ou Georges Leygues, qui étaient « tous dreyfusards ».

« Les Princes, poursuit Blum, les membres des familles royale et impériale, ne doutaient pas de l’innocence de Dreyfus. L’impératrice Eugénie, par exemple, était dreyfusarde convaincue et résolue ». De même que le duc d’Aumale, du pape et des plus hauts dignitaires de l’Église romaine. Ou encore du vice-président du Sénat Scheurer-Kestner, du député Joseph Reinach, ou d’Yves Guyot, du commandant Ferdinand Forzinetti, du colonel Picquart, d’Edgar Demange, de Louis Leblois, de Fernand Labori ou de Gabriel Monod. Ils sont dreyfusards car ils sont modérés et instruits, familiers du droit.

Il est vrai que, parmi les premiers dreyfusards, il y a aussi le leader radical Georges Clemenceau, le leader socialiste Jean Jaurès, le militant socialiste Lucien Herr ; mais ils défendent Dreyfus en hommes civilisés, en bourgeois instruits.

A contrario, qui compose le camp des antidreyfusards ? C’est le scandale public délibérément créé par toute une certaine presse qui interdit tout retour en arrière du ministre de la Guerre, Mercier ; c’est cette même presse qui sans cesse soufflera sur le feu ; c’est elle qui parviendra à persuader une partie de l’opinion que toute remise en cause de la culpabilité de Dreyfus serait une nouvelle trahison. Or les journaux en question sont ceux des nationalistes et des antisémites, de l’ancien communard Henri Rochefort, d’Edouard Drumont, Eugène Guérin, Maurice Barrès ; ils incarnent la pointe avancée des républicains radicaux et socialistes du temps. Les premiers antidreyfusards ont donc été les radicaux et les socialistes. Même « les francs-maçons radicaux, poursuit Blum, n’osaient pas découvrir leurs amis, ou engager le gouvernement ». Quant à leurs collègues radicaux, ils étaient antidreyfusards sans états d’âme. Cavaignac en particulier est un antidreyfusard passionné. Même Jean Jaurès, qui a pourtant joué dans le combat dreyfusard le rôle éminent que l’on sait, s’est converti assez tardivement, et on a de lui, dans la première période, des déclarations antidreyfusardes (et même antisémites) hautes en couleur. Les socialistes, dit Blum, ne voulaient pas avoir « pour alliés d’un moment des adversaires permanents « de classe » qui embarrasseraient l’action future [du socialisme] de liens pesants et d’habitudes dangereuses ». Les radicaux et socialistes considèrent que Dreyfus est, d’une part, un riche bourgeois, d’autre part un quasi-étranger, et que le défendre ne relève pas de leur combat anticapitaliste et jacobin. La revendication des « rouges » est de « réviser » la Constitution, c’est-à-dire d’instaurer une dictature jacobine avec l’aide éventuelle d’un chef charismatique. Par ailleurs, ils condamnent le développement du capitalisme, horrifiés qu’ils sont par le scandale de Panamá.

Plus précisément, et en regardant les idées plutôt que les hommes, il y a une nette continuité entre les premiers socialismes et l’antisémitisme du temps de l’Affaire. Ainsi, Fourier et les fouriéristes ont été antisémites. Marx, quant à lui, identifie capitalisme et judaïsme. Proudhon tient des propos d’un antisémitisme échevelé. Blanqui n’est pas en reste. Leurs disciples encore moins. Il faut toutefois préciser que le socialisme n’est antisémite qu’indirectement, du fait qu’il veut recréer une communauté traditionnelle solidaire, un groupe « chaud » qui ne peut se souder qu’en excluant des boucs émissaires. Comme l’écrit Drumont, l’antisémitisme a toujours été une question économique et sociale pour eux, pas une question religieuse.

Ce même Drumont s’inscrit expressément dans la tradition jacobino-socialiste. Son maître-ouvrage, La France juive, est constitué d’une série de charges furieuses contre le capitalisme national et international, les grandes compagnies, les banques, le crédit, les spéculateurs, au règne desquels il faut mettre un terme par l’étatisation de l’économie.

Les autres doctrinaires de l’antisémitisme appartiennent au même camp radical et socialiste. Le théoricien raciste et organiciste Vacher de Lapouge est un socialiste révolutionnaire, militant guesdiste aux élections de 1889. Il est proche du leader socialiste allemand Ludwig Woltmann, qui entend faire la synthèse du marxisme et du darwinisme. Des organes de presse se créent dans les années 1890-1891 qui associent la propagande socialiste et la propagande antisémite.

Ce jacobinisme intransigeant se manifeste aussi via la Ligue des Patriotes de Paul Déroulède. Fondée en 1882, elle vire rapidement à l’antiferrysme au nom de la vraie République jacobine. Déroulède fait fusionner les groupes de la Ligue des Patriotes avec les groupes blanquistes, c’est-à-dire les anciens communards, pour constituer les troupes de choc du boulangisme. Par ailleurs, une « Ligue antisémitique de France », créée par Drumont puis renouvelée par Guérin, voit le jour et se rapproche elle aussi des blanquistes, ce qui est naturel puisque les doctrines sont proches.

Dans la première phase de l’Affaire, quelle position tient l’Armée ? Au début, elle marque un entêtement dans l’erreur du petit groupe d’officiers du service de renseignement dont tout est parti. Mais après ? N’y a-t-il pas quelque chose d’étrange dans le prolongement indéfini de cette attitude de fermeture qui, évidemment, nuit à l’honneur de l’Armée bien plus qu’elle ne le sert ? Jean Doise, dans Un Secret bien gardé, livre une explication convaincante à ce phénomène.

- Le service de renseignements français aurait voulu intoxiquer les Allemands au sujet d’une arme sophistiquée, un canon léger de 75 mm, et aurait employé dans ce but l’officier français Esterhazy.

- Une partie de la famille Dreyfus était restée à Mulhouse ; le capitaine, à l’occasion d’un passage de la frontière, aurait été dénoncé à tort comme suspect. Mais pour ne pas brûler son honorable correspondant de Mulhouse, Sandherr, destinataire du renseignement erroné, aurait imaginé le scénario du bordereau [36], dans lequel il n’est question que d’un canon de 120 mm sans importance.

- Le suspect n’avait-il pas trahi le secret important entre tous, celui du 75, ou n’allait-il pas le trahir si l’on n’agissait pas assez vite ? Ceci expliquerait la détermination de l’Armée à mettre très vite Dreyfus au secret.

- Le problème était que Dreyfus était innocent, tant du bordereau que des activités suspectes qu’on lui avait prêtées en Alsace. Mais sans doute Sandherr était-il parvenu à convaincre quelques-uns de ses supérieurs de la réalité et de la valeur de la « lettre d’Alsace » qui dénonçait Dreyfus. Après sa mort, son adjoint Henry allait embrouiller encore les choses par des faux de nature à surprendre la bonne foi de ces mêmes grands chefs.

- Les chefs successifs de l’Armée se seraient transmis ce secret et auraient espéré, en faisant bloc pour empêcher toute intervention indiscrète de la justice civile, prolonger indéfiniment l’indispensable mystification de l’ennemi.

Outre ces explications historiques, notons aussi que de nombreux militaires étaient, contrairement à l’image d’Épinal, proches du déroudélisme et du boulangisme, et, en ce sens, du radicalisme. Il y a toujours eu une tradition militaire plébéienne ; elle a été interrompue pendant de longs siècles par la féodalité, mais la Révolution et l’Empire l’ont ressuscité.

Qu’en est-il, par ailleurs, du présupposé antisémitisme et antidreyfusisme de l’Église ? Malgré le rôle joué dans la campagne antidreyfusarde par le journal des Assomptionnistes, La Croix, il est absolument faux que l’Église en tant que telle ait été antidreyfusarde. Il s’agit plutôt d’une abstention générale de celle-ci. Le pape Léon XIII, par exemple, n’a pas caché qu’il ne croyait pas à la culpabilité de Dreyfus.

Quant à La Croix, est-elle représentative de l’opinion catholique ? Elle ne l’est pas, en tout cas, de la hiérarchie. Il est vrai que ce journal a une diffusion considérable, mais touche surtout le bas clergé. C’est par vindicte sociale que ces prêtres obscurs sont anti-dreyfusards, plus que pour des motifs religieux.

Le Salut par les juifs (1892) de Léon Bloy illustre le fait que l’antisémitisme théologique ne fait nullement l’unanimité parmi les catholiques. Israël chez les nations d’Anatole Leroy-Beaulieu (1893), a une diffusion comparable à La France juive. Béranger, Buffet, Cassagnac, Cochin, Viollet, La Ligue des Droits de l’homme de Trarieux, incarnent ce catholicisme éclairé. Il y a de nombreux catholiques parmi les antidreyfusistes parce qu’il y a de nombreux antidreyfusistes en France et que la France est catholique. Pour la même raison, il y a de nombreux catholiques parmi les dreyfusards. Le catholicisme comme tel est étranger à la question.

Enfin, quelle position ont adopté les milieux sociaux privilégiés à l’orée de l’Affaire ? Il faut signaler, certes, la mauvaise inspiration d’un prince d’Orléans et des petites têtes sensibles aux modes, qui caressent la perspective pararomantique d’une prise de pouvoir à l’emporte-pièce, d’un putsch, ce qui suppose qu’ils aient des troupes, des prétoriens, ce qui est loin d’être le cas. Ils croient simplement qu’il est du dernier chic que de s’encanailler avec les jacobins de L’Intransigeant.

D’une façon plus générale, si les milieux socialement favorisés ont eu leur part dans la fièvre antidreyfusarde et antisémite des années 1898-1899, elle a été la même, ni plus ni moins, que celle de tous les autres milieux sociaux de l’époque.

Ce que l’on appelle le « moment antisémite » est cette année et demi (1898-1899) qui va de l’acquittement d’Esterhazy, du J’Accuse de Zola et de son procès (janvier-février 1898) au second Conseil de guerre de Rennes (août-septembre 1899). Il y a partout en France des manifestations antidreyfusardes et antisémites auxquelles ne répondent que de rares contre-manifestations dreyfusardes. Ce sont des ouvriers, des artisans, des petits-bourgeois ; des étudiants et des lycéens ; enfin, des « casseurs » descendus de leurs banlieues. L’anticapitalisme, le rejet de l’économie de marché qu’incarne le « Syndicat juif », la haine de la République « panamiste », des « gros » et des « riches », voilà ce qui caractérise ce mouvement spontané. Ils scandent des slogans du type « non au grand commerce, non aux bazars » (ancêtres de nos grandes surfaces), « non à la concurrence, non à la spéculation financière ». Certes, on s’en prend dans ces manifestations particulièrement aux Juifs ; mais on s’en prend à eux en tant que représentants des capitalistes, fourre-tout dans lequel on mêle aussi les protestants, les opportunistes, les affairistes, les panamistes, les « gros » en général, et même un « Italien » (Zola).

Il semble que les manifestations de 1898 n’aient été organisées par personne ; elles ont été un phénomène collectif et quasi anonyme, comme la Grande Peur de 1789. Parfois, toutefois, c’est l’establishment local radical qui souffle sur les braises, comme La Dépêche du Midi à Toulouse. Il entend engranger les profits électoraux de l’antidreyfusisme et de l’antisémitisme à l’occasion des élections législatives de mai 1898. Même Jean Jaurès y signe des éditoriaux passés depuis sous un silence pesant. La Dépêche n’adhérera au camp dreyfusard que tardivement.

Il en est de même des francs-maçons. Le baron le Guay, par exemple, qui avait mis en cause à Angers « une bande de Juifs et de francs-maçons qui cherchent à traîner dans la boue l’armée française », reçoit une lettre de la loge locale qui lui retourne le compliment, accusant les barons d’être nombreux chez les Juifs et très rares chez les francs-maçons.

La phase politique, création d’un mythe