Vous pouvez contribuer simplement à Wikibéral. Pour cela, demandez un compte à adminwiki@liberaux.org. N'hésitez pas !

Nazisme

Le nazisme (Nationalsozialismus) est une idéologie politique de troisième voie entre la droite et la gauche, qui se caractérise par son nationalisme, son racisme mais reprend également des éléments du socialisme. Le nazisme est l'idéologie qui domine l'Allemagne de 1933 à 1945, gouvernée par Adolf Hitler qui publie Mein Kampf en 1925.

Doctrine à la fois anticommuniste et collectiviste, le nazisme a constamment bafoué les droits de l'individu et a débouché sur la Seconde Guerre mondiale et l'extermination de groupes tels que les Juifs. Ce « bolchévisme national » (selon les mots du propagandiste nazi Joseph Goebbels), est un totalitarisme essentiellement raciste et anti-sémite.

Le national-socialisme présente à la fois des caractéristiques de droite et de gauche. Il a les propriétés suivantes, traditionnellement plutôt de gauche : révolutionnaire, anti-élitiste (du moins les élites bourgeoise et traditionnelle), collectiviste, ce qui explique son "acclimatation" facile dans certains pays européens (régime de Vichy).

Le rapprochement peut être poussé plus loin. Ludwig von Mises observait en 1944 que le nazisme avait appliqué la plupart des mesures préconisées par le Manifeste du Parti Communiste de Karl Marx et Friedrich Engels :

« Huit des dix points (du Manifeste du Parti communiste de Marx et Engels) ont été exécutés par les nazis avec un radicalisme qui aurait enchanté Marx. Seuls deux points n'ont pas encore été complètement adoptés par les nazis, à savoir l'expropriation de la propriété foncière et l'affectation de la rente foncière aux dépenses de l’État (point n°1 du Manifeste) et l'abolition de l'héritage (point n°3). Cependant, leurs méthodes de taxation, leur planisme agricole et leur politique concernant la limitation des fermages vont chaque jour dans le sens du marxisme »

— Ludwig von Mises, Omnipotent Government, The Rise of the Total State and Total War

Les points communs entre nazisme et socialisme

Il faut noter qu'en allemand le terme Nationalsozialismus ne se traduit pas par « national-socialisme », mais par « socialisme national » ; le parti nazi est d'ailleurs le « Parti Socialiste National des Travailleurs Allemands ». Le NSDAP fut fondé avec des socialistes révolutionnaires, principalement Anton Drexler. Ce fait est rappelé par l'historien William Shirer (Le Troisième Reich, des origines à la chute).

Le nazisme est souvent considéré, par erreur, comme une dictature davantage « capitaliste » que « socialiste », car la propriété privée des moyens de production ne fut pas abolie par les Nazis. En réalité, les conceptions nazies étaient sur ce plan-là proches de celles des bolcheviks : par exemple, dès le début du IIIe Reich, des commerçants furent déportés à Dachau parce qu'ils avaient augmenté leurs prix. Rien qu'à Munich, 200 personnes furent arrêtées en 1933, tandis que leurs commerces furent scellés et barrés d'un écriteau indiquant : « Magasin fermé sur ordre de la police pour cause d'augmentation des prix, propriétaire en détention provisoire à Dachau. »[1]

Les conceptions économiques du nazisme étaient dans la droite ligne de celles du socialisme et du planisme :

- « Pour le dire clairement, nous avons bel et bien un programme économique. Le point n°13 de ce programme exige la nationalisation de toutes les entreprises d’utilité publique, ou en d'autres termes, la socialisation, ou ce que nous appelons ici le socialisme. Le principe fondamental du programme économique de mon parti doit être précisé clairement, et celui-ci est le principe d'autorité. Le bien-être de la communauté doit passer avant le bien-être de l'individu. L’État doit garder le contrôle. Chaque propriétaire doit se sentir comme un agent de l’État ; il est de son devoir de ne pas utiliser sa propriété au détriment de l’État ou de l'intérêt de ses compatriotes. » (Hitler, interview de 1931)

- « Je ne suis pas seulement le vainqueur du marxisme. Si l’on dépouille cette doctrine de son dogmatisme judéo-talmudique, pour n’en garder que le but final, ce qu’elle contient de vues correctes et justes, on peut dire aussi que j’en suis le réalisateur. » (Hitler)

Hitler déclarait à Hermann Rauschning en 1934 soulignant la parenté entre nazisme et communisme :

« Ce n'est pas l'Allemagne qui va devenir bolchevique mais le bolchevisme qui se transformera en une sorte de national-socialisme. En plus il y a plus de liens qui nous unissent au bolchevisme que d'éléments qui nous en séparent. Il y a par-dessus tout, un vrai sentiment révolutionnaire, qui est vivant partout en Russie sauf là où il y a des Juifs marxistes. J'ai toujours fait la part des choses, et toujours enjoint que les anciens communistes soient admis dans le parti sans délai. Le petit-bourgeois socialiste et le chef syndical ne feront jamais un national-socialiste, mais le militant communiste, oui. »

— Adolf Hitler

La parenté profonde du nazisme et du bolchevisme n'a pas grand chose à voir avec le marxisme théorique : question de l'égalité des hommes ou non, le nazisme étant par essence inégalitaire. C'est le nihilisme qui les rapproche : dans le communisme soviétique il y a camouflage des moyens par les fins, hommage du vice à la vertu tandis que le nazisme montre le plus clairement le type de l'idéologie bolchevique souligne Waldemar Gurian dans Bolshewismus als Weltgefahr (1935). Pour lui l'essence du bolchevisme n'est pas dans le marxisme mais dans la priorité absolue donné à l'ordre politique et au façonnement de la société. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la formule de Hitler qui peut paraître étrange : seul un bon communiste peut faire un bon national-socialiste. Les exemples de communistes devenus très proches des nazis ne manquent pas en France, y compris au sommet de l’État[2].

Même si la propriété privée ne fut pas abolie par les Nazis, Ludwig von Mises a montré que la propriété effective des moyens de production était aux mains du gouvernement allemand :

« Il n'est pas nécessaire de s'attarder sur ce que les nazis avaient réalisé en ce domaine. Ils avaient réussi à éliminer entièrement de la conduite des entreprises la recherche du profit. L'entreprise libre avait disparu dans l'Allemagne nazie. Il n'y avait plus d'entrepreneurs. Ceux qui avaient été entrepreneurs étaient réduits au rôle de Betriebsführer (directeur d'établissement). Ils ne pouvaient diriger comme ils l'entendaient ; ils étaient tenus d'obéir sans réserve aux ordres venus du Bureau Central d'Organisation de la Production, le Reichswirtschaffsministerium, et des organismes qui lui étaient rattachés pour chaque branche et pour chaque région. L’État ne se contentait pas de fixer les prix et les taux d'intérêt à verser et à réclamer, le niveau de la production et les méthodes à utiliser pour la production ; il attribuait un revenu défini à tout directeur d'établissement, le transformant ainsi pratiquement en un fonctionnaire salarié. Pareil système n'avait, à part l'emploi de quelques termes, rien de commun avec le capitalisme et l'économie de marché. C'était simplement le socialisme de type allemand, la Zwangwirtschaff. Il ne différait du modèle russe, système de nationalisation intégrale, étendue à toutes les usines, que dans le domaine technique. Et c'était, évidemment, au même titre que le système russe, un type d'organisation sociale purement autoritaire. »

— Ludwig von Mises, La Bureaucratie

Cela n'enlève rien à la responsabilité des grandes entreprises qui presque toutes ont collaboré avec enthousiasme avec les Nazis dès leur prise de pouvoir, sinon avant : Krupp, Thyssen, IG Farben, Messerschmidt, Porsche, etc, tandis que les entreprises aux mains des Juifs subissaient l'« aryanisation » (nom de la spoliation raciste d'alors).

En dehors du domaine économique, le nazisme présente tous les traits du collectivisme de type nationaliste, et ceci dès le début : lois sur la famille, embrigadement dans les organisations de masse, espionnage et surveillance mutuels, règlementation des relations sexuelles, etc. Hayek souligne l'anti-individualisme propre au nazisme :

« Le chef nazi qui a défini la révolution nationale-socialiste comme une Contre-Renaissance ne savait peut-être pas à quel point il disait vrai. Cette révolution a été l’acte essentiel de destruction d’une civilisation que l’homme édifiait depuis l’époque de la Renaissance et qui était avant tout individualiste. »

— Friedrich Hayek, La Route de la servitude

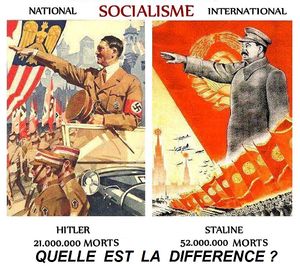

De nombreux rapprochements sont effectués entre le Communisme soviétique et le nazisme, les deux grands totalitarismes qui signèrent le Pacte Germano-Soviétique le 23 août 1939.

Oppositions socialisme/nazisme

Le SPD refusa de voter les pleins pouvoirs à Hitler contrairement au parti catholique du Zentrum, et les socialistes furent persécutés par les Nazis. Le nazisme était viscéralement antidémocratique.

Quels que soient les rapprochements que l'on peut dresser, le nazisme était obsessionnellement anticommuniste et in fine l'essentiel des combats de la seconde guerre mondiale sont advenus à l'est entre URSS et Allemagne nazie.

Enfin, si une branche des nazis étaient plutôt socialistes révolutionnaires - les SA - elle a été éliminée lors de la nuit des Longs Couteaux.

Pour les libéraux, cependant, il y a une identité essentielle entre communisme et nazisme. Jean-François Revel rappelle dans un article "l'essentielle identité du fascisme rouge et du fascisme noir" ([1]) :

- Assassiner un groupe humain, quel qu'il soit, en fonction de ce qu'il est et non point en fonction de l'éventuelle culpabilité individuelle de ceux qui le composent, est un crime totalitaire dont l'essence est la même chez le nazi et chez le communiste. (...) une certaine gauche, plus nombreuse qu'on ne le croit, a besoin de penser que quiconque n'est pas socialiste est nazi. C'est pourquoi elle se bat aussi sauvagement pour interdire la constatation d'un truisme : l'essentielle identité du fascisme rouge et du fascisme noir.

De nombreux textes idéologiques montrent que le nazisme est une variété de socialisme, y compris aux yeux des nazis eux-mêmes :

- Le national-socialisme est surtout à nos yeux l'antithèse du capitalisme international. Il entend instaurer le socialisme dont l'idée fut trahie par le marxisme, édifier une économie de type collectif gérée par la nation au profit de la nation, briser la domination de l'argent sur le travail, qui empêche l'épanouissement de l'âme d'un peuple et la constitution d'une véritable communauté populaire. (Strasser, Textes fondateurs du Front Noir)

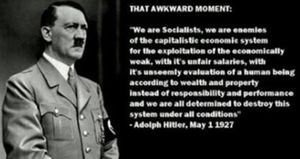

- Nous sommes socialistes [...] nous sommes ennemis, ennemis mortels de l’actuel système économique capitaliste avec son exploitation de celui qui est économiquement faible, avec son injustice dans la redistribution, avec son inégalité des salaires [...] Nous sommes décidés à détruire ce système coûte que coûte [...] L’État bourgeois est arrivé à sa fin. Nous devons former une nouvelle Allemagne [...] Le futur, c’est la dictature de l’idée socialiste de l’État [...] être socialiste signifie soumettre le Je au Tu ; le socialisme signifie sacrifier la personnalité individuelle au Tout. (Joseph Goebbels)

Nazisme et fascisme

Au-delà de leur ressemblance formelle - nationalisme, militarisme, une certaine forme de collectivisme -, fascisme et nazisme diffèrent sur un certain nombre de points. Le fascisme est avant tout une doctrine de l'État (l’État prime sur l'individu et même sur le parti[3]), tandis que le nazisme est un pangermanisme doublé d'une théorie raciale, avec des influences darwiniennes et scientistes : l’État n'est qu'un instrument au service de l'idéologie.

Le peuple allemand, qui soutint Hitler jusqu'au bout, ignorait dans sa majorité les spécificités de l'idéologie nazie, et voyait Hitler d'abord comme celui qui l'avait délivré de l'humiliation du traité de Versailles de 1919.

Certains historiens (tels Dominique Venner) présentent fascisme, nazisme et bolchevisme comme l'aboutissement d'un travail de sape du « virus » nationaliste et jacobin inoculé par la Révolution française, qui devait finir par anéantir au XXe siècle un ordre européen traditionnel fondé sur le droit (jus publicum europaeum), instauré par les traités de Westphalie (1648).

Nazisme et économie

C'est Hjalmar Schacht, président de la Reichsbank (1924-1930 et 1933-1939) et ministre de l'Économie du Troisième Reich, qui trace la politique économique des Nazis. Cette politique se caractérise par les traits suivants:

- mercantilisme

- autarcie

- développement de l'industrie de l'armement

- politique de grands travaux, similaire au New Deal de Roosevelt à la même époque

- augmentation de la masse monétaire et de la dette publique : le surendettement est la contrepartie de l'économie de plein emploi et de l'essor de l'industrie de l'armement.

Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale s'explique en grande partie par la situation économique devenue dramatique de l'Allemagne[4].

Henry Hazlitt soulignait le triomphe des idées de Schacht après guerre :

- Si Schacht et ses camarades regardent le monde aujourd’hui, ils doivent se sentir consolés. D’un point de vue intellectuel, le « schachtisme » a conquis l’Europe. Le système de contrôle des prix, de contrôle des salaires, de contrôle des profits, de contrôle des taux, de contrôle des changes, de contrôle du commerce international, les traités bilatéraux, les rations, priorités, allocations et quotas, avec une autorisation spéciale demandée pour presque tout, une inflation monétaire grimpante, cachée et empêchée par ces outils, c’est le schachtisme. Et c’est le système que presque tous les pays d’Europe ont adopté. (Henry Hazlitt, Newsweek, 9 juin 1947)

Erreur fréquente : le nazisme est antidémocratique

Une idée reçue souvent rencontrée, avancée par ceux qui confondent liberté et démocratie (ou qui n'ont à l'esprit comme seul modèle de démocratie que celui de la démocratie libérale), est que nazisme et démocratie sont aux antipodes l'un de l'autre, et que l'avènement du nazisme s'est nécessairement produit en contradiction avec toutes les règles de la démocratie. Or le nazisme est pour les libéraux, au même titre que les "démocraties" populaires socialistes du XXe siècle, l'exemple type qui illustre le concept de démocratie totalitaire, découlant de l'idée rousseauiste selon laquelle "le peuple a le droit de s'enchaîner lui-même".

La chronologie de l'avènement du nazisme montre que celui-ci s'est imposé démocratiquement :

- novembre 1932 : le parti national-socialiste (NSDAP) est en tête aux élections législatives avec 33,1 % des voix.

- 30 janvier 1933 : Hitler est nommé chancelier par le président Hindenburg, conformément aux règles de la démocratie, en qualité de leader du parti remportant les élections législatives[5].

- le 1er février, Hitler obtient d’Hindenburg la dissolution du Reichstag.

- le NSDAP remporte les élections du 5 mars 1933 avec 17 millions de voix, soit 43,9 % des suffrages.

- le 23 mars, grâce aux voix du Zentrum, le Reichstag vote la Loi des pleins pouvoirs qui accorde à Hitler les pouvoirs spéciaux pour quatre ans. Il peut désormais rédiger seul les lois, et celles-ci peuvent s'écarter de la constitution de Weimar (que Hitler ne se donnera même pas la peine d'abolir formellement).

- en novembre 1933, le nouveau dictateur fait plébisciter sa politique : 95 % des votants approuvent le retrait de la Société des Nations et la liste unique du NSDAP au Reichstag fait 92 % des voix.

- après la mort d’Hindenburg le 2 août 1934, en vertu de la constitution, le chancelier exerce temporairement les pouvoirs du président défunt. Le même jour, le Reichstag vote une loi de fusion des deux fonctions en une seule : Hitler devient Führer und Reichskanzler.

- le plébiscite du 19 août 1934 (90 % de oui) achève de donner au Führer le pouvoir absolu.

On peut donc affirmer que, d'un bout à l'autre de ce processus, même si les libertés ont été complètement bafouées, la démocratie a été pleinement respectée (et d'ailleurs les historiens admettent que Hitler a bénéficié jusqu'au bout du soutien de la majorité du peuple allemand : démocratie à la fois dans la forme et dans la réalité d'une représentation majoritaire). Après l'échec du Putsch de la Brasserie (1923), Hitler resta convaincu qu'il ne pouvait obtenir le pouvoir par la force, d'où sa volonté d'arriver au pouvoir dans la légalité, par les élections, en luttant contre la démocratie parlementaire en utilisant les moyens de ce système.

L'exemple du nazisme montre qu'on ne peut se contenter d'une définition de la démocratie comme "pouvoir du peuple" seulement ; il faut y adjoindre une composante libérale, un respect des libertés individuelles qui prévaut sur le pouvoir d'une majorité.

Citations

« Peu de gens sont prêts à reconnaître que l'ascension du fascisme et du nazisme a été non pas une réaction contre les tendances socialistes de la période antérieure, mais un résultat inévitable de ces tendances. C'est une chose que la plupart des gens ont refusé de voir, même au moment où l'on s'est rendu compte de la ressemblance qu'offraient certains traits négatifs des régimes intérieurs de la Russie communiste et de l'Allemagne nazie. Le résultat en est que bien des gens qui se considèrent très au-dessus des aberrations du nazisme et qui en haïssent très sincèrement toutes les manifestations, travaillent en même temps pour les idéaux dont la réalisation mènerait tout droit à cette tyrannie abhorrée. Il y a aujourd'hui encore une raison plus pressante pour que nous essayions sérieusement de comprendre les forces qui ont créé le national-socialisme ; c'est que cela nous permettra de comprendre notre ennemi et l'enjeu de notre lutte. »

— Friedrich Hayek, La Route de la servitude (1943)

« Voici bientôt quarante ans qu'un socialisme, qui s'affublait du préfixe décoratif de "national", a mis un terme à la libre circulation en Europe. »

— Friedrich Hayek, prix Nobel en 1974

« Ces mêmes socialistes qui, aujourd'hui, lancent si facilement leurs reproches de fascisme feraient bien d'être conscients qu'avec leur adoration de l'État universel, la référence permanente au collectif et le mépris de la liberté individuelle, ils sont bien plus proches d'une vision fasciste du monde que nous. Ce n'est pas un hasard si les hordes brunes se sont appelées les « nationaux-socialistes ». »

— Christoph Blocher

« Les deux partis adverses, le parti socialiste et le parti national — ou quels que soient les noms qu'ils portent dans les divers pays d'Europe, — sont dignes l'un de l'autre : l'envie et la paresse sont, chez l'un comme chez l'autre, les puissances motrices. »

— Friedrich Nietzsche, Humain, trop humain, 480

« Ainsi donc on dresse une population au nom d'un dogme, on déçoit sa curiosité, on lui interdit d'examiner les prémisses et la conclusion de la foi officielle, on ne lui permet pas d'échanger des idées, tant à l'intérieur qu'à l'étranger, puis, une fois cela fait, on veut qu'elle produise des chefs. C'est là le paradoxe le plus étonnant de la philosophie naziste. Car le « principe du chef » est hautement individualiste. Il suppose l'apparition continuelle d'hommes de génie ; mais le principe du conformisme collectif absolu, souverain de la naissance à la mort, n'est guère fait pour produire et sélectionner de tels individus. »

— Walter Lippmann, La Cité libre, 1937

« Le nazisme a été l'expression la plus claire, la plus avancée et aussi la plus horrible de l'étatisme dans tous les secteurs de la vie culturelle, politique et économique. Comme expérience sociale il rivalisa avec le communisme russe. En effet, Hitler et Staline peuvent être considérés comme les chefs de deux bandes criminelles, semblables sous tous les aspects, qui d'abord se partagent le butin (par exemple à travers le pacte Molotov — von Ribbentrop et le partage de la Pologne) mais ensuite sont destinés à se combattre pour le contrôle exclusif du territoire. »

— Gian Piero de Bellis

« [Les ordolibéraux considèrent] que le système nazi n’était pas la conséquence d’un État de crise extrême mais la suite logique, le point ultime d’évolution d’une politique d’intervention de type keynésien. La leçon que les ordolibéraux tirent de l’expérience du nazisme est donc que, au lieu d’accepter une liberté de marché surveillée et limitée par l’État, il faut au contraire généraliser la logique de marché et faire d’elle le régulateur de l’État. »

— Jean-Yves Grenier et André Orléan, Michel Foucault, l’économie politique et le libéralisme [lire en ligne]

« Les gens oublient souvent que les nazis étaient des socialistes. En Union soviétique c’étaient des internationaux-socialistes, en Allemagne c’étaient des nationaux-socialistes. Ce sont deux branches du socialisme. C’est la même chose, avec seulement une légère différence d’interprétation. »

— Vladimir Boukovski

« La religion d’Hitler est la plus proche qui soit de l’islamisme, réaliste, terrestre, promettant le maximum de récompenses dans cette vie, mais avec ce Walhalla façon musulmane avec lequel les Allemands méritoires peuvent entrer et continuer à goûter le plaisir. Comme l’islamisme, elle prêche la vertu de l’épée. »

— Carl Gustav Jung, 1936

« Les marxistes ne sont pas préparés à admettre que les Nazis sont aussi des socialistes. A leurs yeux, le nazisme est le pire de tous les maux du capitalisme. D'un autre côté, les Nazis décrivent le système russe comme la pire exploitation capitaliste et une machination diabolique de la part de la juiverie mondiale pour dominer les Gentils. Il est pourtant clair que les deux systèmes, l'allemand et le russe, doivent être considérés comme socialistes d'un point de vue économique. »

— Ludwig von Mises

« L'intérêt général passe avant l'intérêt particulier. »

— "Gemeinnutz vor eigennutz" : devise nazie, gravée sur les pièces de monnaie

« Le nazisme avait au moins le sinistre mérite de la franchise. Le communisme a trompé des millions d’hommes au nom d’un idéal de justice et de liberté dont tous ses actes ont constitué la contradiction permanente et absolue. »

— Jean-François Revel

Notes et références

- ↑ Der Staat Hitlers, de Martin Broszat

- ↑ Voir En souvenir de Pierre Laval, le communazi.

- ↑ « Tout dans l’État, rien en dehors de l’État, rien contre l’État » était l’une des devises de Benito Mussolini.

- ↑ Voir à ce sujet Le Socialisme en Chemise Brune

[pdf] essai sur l'idéologie hitlérienne, de Benoît Malbranque.

[pdf] essai sur l'idéologie hitlérienne, de Benoît Malbranque.

- ↑ Certains excipent de ce fait pour affirmer que la nomination d'Hitler n'était pas démocratique, puisqu'il ne représentait que 33 % des voix du peuple allemand. Or c'est une accusation gratuite, puisque à la même époque, en France, sous la Troisième République, ni le président du Conseil ni le président de la République n'étaient élus au suffrage universel. "Démocratie" ne signifie pas "suffrage universel".

Voir aussi

Liens externes

- (fr)L'Encyclique Mit Brennender Sorge publiée par Pie XI le 14 mars 1937, condamnant le nazisme

- (en)Why Nazism Was Socialism and Why Socialism Is Totalitarian par George Reisman

- (fr)Le Gouvernement omnipotent par Ludwig von Mises

- (en)An Auschwitz Alphabet

- (fr)Hitler m'a dit (extraits du livre d'Hermann Rauschning)

- (fr)Le Socialisme en Chemise Brune

[pdf] essai sur l'idéologie hitlérienne, de Benoît Malbranque (Editions Deverle, 2012)

[pdf] essai sur l'idéologie hitlérienne, de Benoît Malbranque (Editions Deverle, 2012)

| Accédez d'un seul coup d’œil au portail consacré au libéralisme politique. |