Vous pouvez contribuer simplement à Wikibéral. Pour cela, demandez un compte à adminwiki@liberaux.org. N'hésitez pas !

Impôt

Définition

L'impôt est un prélèvement autoritaire et sans contrepartie directe en vue de couvrir les charges publiques (celles de l'Etat ou d'une collectivité publique).

L'Impôt strictement encadré (position libérale)

Qu'est-ce que la justice fiscale ?

Adam Smith établit quatre règles fiscales immuables dans son "Essai sur la richesse des nations" (1776), conditions minimales pour ne pas tomber dans l’arbitraire fiscal :

- égalité : chaque sujet contribue en proportion de ses facultés, c’est-à-dire en proportion de son revenu ;

- certitude : la portion d’impôt que chaque individu est tenu de payer doit être certaine, et non arbitraire (quand et comment s'effectue le paiement, pour quelle quantité) ;

- commodité : tout impôt doit être perçu à l’époque et selon le mode qui convient le mieux au contribuable ;

- économie : tout impôt doit être conçu de manière qu’il fasse sortir des mains du peuple le moins d’argent possible au-delà de ce qui entre dans le Trésor d’Etat.

Contre la progressivité de l'impôt

Les libéraux non libertariens sont en général en faveur d'un impôt proportionnel (du type flat tax), qui laisse intacts les rapports entre les différents revenus nets. En revanche, ils sont opposés à l'impôt progressif, qu'ils jugent confiscatoire et illégitime. La taxation est considérée comme une charge pour couvrir les frais de la production des services offerts par l'Etat. Au demeurant, l'impôt progressif avait été préconisé par Marx et Engels comme une des premières mesures brutales que devrait prendre le gouvernement révolutionnaire en vue de centraliser les décisions économiques et de renverser in fine la "société capitaliste".

Dans L'Action humaine, Ludwig von Mises explicite admirablement l'une des raisons de l'opposition libérale à la progressivité de l'impôt, en montrant qu'elle ferme l'accès à la constitution de nouvelles fortunes et profite en fait aux fortunes établies :

- Mais aujourd'hui, les impôts absorbent la plus grande part des profits « excessifs » du nouveau venu. Il ne peut accumuler du capital ; il ne peut étendre sa propre affaire ; il ne deviendra jamais une grande affaire et le rival des situations établies. Les firmes anciennes n'ont pas à redouter sa concurrence, elles sont abritées par le percepteur. Elles peuvent sans danger rester dans la routine, se moquer des désirs du public et refuser le changement. Il est vrai que le percepteur les empêche, elles aussi, d'accumuler du capital neuf. Mais le plus important pour elles est que le dangereux nouveau venu ne puisse pas accumuler de capitaux. Elles sont virtuellement privilégiées par le régime fiscal. En ce sens, la fiscalité progressive entrave le progrès économique et favorise la rigidité sociale. Alors que dans l'économie de marché non entravée la possession d'un capital est une source d'obligation forçant le possesseur à servir les consommateurs, les méthodes modernes de fiscalité la transforment en privilège.

Friedrich von Hayek donnait une autre conséquence provoquée par l'instauration de l'impôt progressif : la déspécialisation. Quelqu'un sachant qu'il sera beaucoup plus imposé en travaillant plus sera désincité à fournir des efforts supplémentaires et préfèrera donc occuper autrement ses heures qu'il aurait normalement consacrées à son labeur. Il optera pour des loisirs ou pour des travaux qu'il exécutera lui-même, évitant ainsi de devoir payer un homme du métier qu'il aurait dû rétribuer normalement avec le salaire récompensant ses propres heures de travail spécialisé.

De plus, Hayek fait un sort à la croyance selon laquelle l'impôt progressif serait bénéfique aux pauvres. Il invoque trois arguments à l'appui de sa thèse :

1° Les recettes obtenues par l'imposition des tranches élevées des revenus sont plutôt négligeables en comparaison des autres sources fiscales. Elles pourraient tout aussi bien être obtenues en instituant une légère hausse de la proportionnalité.

2° Les vrais bénéficiaires de l'impôt progressif sont les classes moyennes, et non les indigents.

3° Par sa propagande laissant croire aux classes moyennes que l'essentiel de la charge fiscale reposait sur les plus fortunés, l'Etat a réussi à rendre plus tolérable aux contribuables l'augmentation générale de la fiscalité en légitimant ainsi le sentiment d'envie.

L'Impôt, c'est le Vol (position libertarienne)

L’impôt n’est pas conforme au principe du libéralisme car il constitue une atteinte à la propriété privée et à la liberté individuelle (comme son nom l'indique, l'impôt est "imposé"). La propriété privée concerne à la fois ce qu’un individu possède à un instant donné, et les revenus qu’il retire de son travail ou des biens qu’il possède. Ainsi, l’impôt sur le revenu est une atteinte à la propriété de l’individu sur le fruit de son travail ; l’impôt sur les dividendes est une atteinte à la propriété sur les revenus de ce qu’il possède ; l’impôt sur la fortune est une atteinte à la propriété des biens eux-mêmes.

Alors que beaucoup de personnes estiment que les impôts sont justifiés, soit parce qu'ils réaliseraient une redistribution plus "juste" des revenus (mais on se demande au nom de quel principe d'égalité, puisque le taux de prélèvement est toujours fixé arbitrairement), soit parce qu'ils seraient la contrepartie de services rendus par l'Etat (éducation, sécurité, voirie, etc) selon la théorie des biens publics, les libertariens estiment qu'il s'agit d'une extorsion. L'individu ne paye pas en fait des services à un juste prix, il est transformé en payeur aveugle au nom d'un principe collectiviste.

François Guillaumat parle à ce sujet d'"illusion fiscale" : les agressions destructrices (impôts-subventions et réglementations) commises par les hommes de l'État suscitent en elles-mêmes certaines erreurs de perception qui les font passer pour productives. Il mentionne quatre grands procédés utilisés par l'Etat pour "faire passer la pilule" :

- la violence indirecte : voler le patron ou l'entreprise plutôt que l'employé, même si au final c'est lui qui se trouve spolié (exemple : les cotisations de Sécurité sociale) ;

- le prétexte de l'utilité des "services publics", comme si le privé ne pouvait rendre le même service, et de meilleure façon (alors que c'est l'Etat qui, presque toujours, a instauré un monopole). Comme l'explique Guillaumat, les pauvres sont l’alibi de ce pillage, qui culmine dans l'indécence quand les étatistes prétendent que l'Etat est indispensable à la fourniture du service réel ;

- répartir et concentrer : répartir le vol sur beaucoup de victimes au profit de quelques uns (impôts indirects payés par tous, subventions au profit de quelques uns) ;

- diviser pour régner en désignant des boucs émissaires (les "riches") à la vindicte générale : taxer la richesse (impôt progressif, impôt sur la fortune) sous le prétexte d'en faire profiter les "non-riches".

Les procédés étatiques nettement moins subtils sont :

- l'appel au patriotisme ou au "sens civique" (celui qui ne paye pas l'impôt est un mauvais citoyen) ;

- la violence directe (ainsi la France est le seul pays à pratiquer la "contrainte par corps", qui consiste à incarcérer les récalcitrants).

Affirmer que l'impôt, c'est le Vol, sous-entend que l'Etat est illégitime, et que les "services" qu'il rend devraient tous être rendus par la "société civile" : c'est ce qu'affirme l'anarcho-capitalisme.

La social-démocratie, tendant vers le socialisme, a tendance à admettre l'idée que l'Etat a par principe un droit de propriété sur tout ce que possède le citoyen. On parlera par exemple de «cadeau fiscal» lorsqu'il s'agit de baisser tel ou tel impôt. Derrière le mot «cadeau fiscal» il y a l'idée que la totalité des revenus du citoyen appartient en réalité à l'Etat : l'individu est apparemment censé être content que l'Etat lui laisse généreusement de quoi vivre, alors qu'avec la taxation il s'agit bien d'une réduction autoritaire et arbitraire de sa propriété en faveur de l'Etat ! L'Etat, qui est une cleptocratie, s'ingénie à forger des expressions pour brouiller les idées de ses sujets (un non-vol est un "cadeau") et ainsi se disculper.

L'impôt volontaire, auquel le citoyen est présumé "consentir librement" (article 14 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen) est un mythe qui ne vise qu'à cacher l'oppression fiscale (essayez, pour voir, de "ne pas consentir" à payer l'impôt).

Les impôts sont une continuation, avec certaines transformations purement formelles, de l'esclavage : c'est le tribut exigé par quiconque exerce le pouvoir sur les autres.

Synthèse

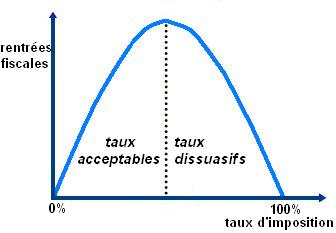

La courbe de Laffer (du nom de l'économiste libéral étatsunien Arthur Laffer) montre qu'au-delà d'un certain seuil, plus la pression fiscale augmente, plus les recettes fiscales diminuent, en raison de l'effet désincitatif sur l'offre de travail ; les mêmes recettes fiscales auraient été plus élevées avec des taux d'imposition plus bas (trop d'impôt tue l'impôt). Jean-Baptiste Say disait déjà "qu'un impôt exagéré détruit la base sur laquelle il porte".

Dans une perspective "libérale classique", un état minimal conduit nécessairement à un impôt minimal, qui n'entrave pas le développement économique (le taux d'imposition est plus proche de 0% que de 100%). En revanche, dans une social-démocratie, l'histoire montre qu'il n'y a pas de limite au taux d'imposition, si ce n'est la désincitation que traduit la courbe de Laffer.

Tel que le conçoivent les libertariens, l'axiome de non-agression aboutit à rejeter le principe même de l'impôt. Les partisans du contrat social, libéraux ou non, arguent que l'impôt fait partie d'un contrat libre passé entre le gouvernement et la population : quiconque n'est pas d'accord peut toujours se libérer du contrat en quittant le pays. En réponse à cette objection, certains libertariens (plutôt anarcho-capitalistes) soulignent le caractère fictif du contrat social, qui n'est qu'une justification de l'agression étatique. D'autres (plutôt minarchistes) comptent davantage sur la concurrence fiscale entre pays pour "limiter" cette agression.

Il est intéressant d’observer que les origines des droits de l'homme sont liées à la résistance à l'impôt : la "Grande Charte" (Magna Carta, 1215), la Déclaration d'Indépendance des Etats-Unis (4 juillet 1776) et la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (20 Août 1789) ont leurs origines respectives dans la résistance fiscale, sans compter le plus ancien symbole de la liberté connu, le Ama-gi. Max Stirner l'explique ainsi :

- La propriété fut l'étincelle qui mit le feu à la Révolution. Le gouvernement avait besoin d'argent. Il devait dès lors, pour être logique, montrer qu'il était absolu, et par conséquent maître de toute propriété, en reprenant possession de son argent, dont les sujets avaient la jouissance, mais non la propriété. Au lieu de cela, il convoqua des états généraux, pour se faire accorder l'argent nécessaire. En n'osant pas être conséquent jusqu'au bout, on détruisit l'illusion du pouvoir absolu : le gouvernement qui doit se faire « accorder » quelque chose ne saurait plus passer pour absolu. Les sujets s'aperçurent que les véritables propriétaires étaient eux, et que c'était leur argent qu'on exigeait d'eux. (L’unique et sa propriété)

Citations

Voir Citations sur l'impôt.

Organisations militantes

- Contribuables Associés (France)

- Centre pour la concurrence fiscale (Suisse)

- Taxpayers Association of Europe

- World Taxpayers Associations

Liens externes

- article sur les taxes, disponible sur Liberpedia.

- Voleurs de pauvres, par François Guillaumat.

- Discours au coin du feu sur les théories contre l'impôt, par Claude Reichman.

- Ecrits sur l'impôt (Smith, Hayek, Laffer, etc.).

- Les hauts taux tuent les totaux par Arthur Laffer.

- Libéraux et libertariens devant l'impôt par Pierre Lemieux.

- L'économie de la résistance fiscale par Pierre Lemieux.

- The Income Tax, Root of All Evil pat Frank Chodorov.

- Tax resistance

- Justice fiscale: l'erreur conceptuelle des adeptes de la progressivité des impôts (fr)

- L'évasion fiscale est-elle morale ? (fr)

- Du caractère destructeur de l’impôt (fr)

| Accédez d'un seul coup d’œil au portail économie. |