Vous pouvez contribuer simplement à Wikibéral. Pour cela, demandez un compte à adminwiki@liberaux.org. N'hésitez pas !

Pauvreté

La pauvreté est l'état d'une personne qui n'a pas suffisamment d'argent ou de moyens matériels pour subvenir à ses besoins.

Pour les libéraux, la pauvreté est « l'état naturel de l'homme », dont on sort par la coopération sociale, l'éducation, la division du travail, la croissance, la prise de risque entrepreneuriale, le progrès.

Un effet de l'étatisme

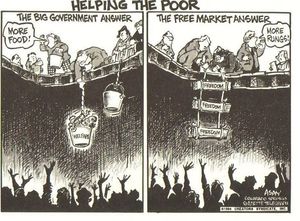

Alors qu'une société libérale tend à réduire la pauvreté par la hausse progressive du niveau de vie, l'État de son côté favorise sciemment la pauvreté : il aime les pauvres et les choie particulièrement - mais à condition qu'ils restent pauvres ! En effet le pauvre est l'alibi idéal pour :

- dénoncer les "dérives du marché" et augmenter l'interventionnisme étatique ;

- augmenter les impôts et taxer les actifs au nom de la solidarité ;

- instaurer l'assistanat et augmenter ainsi l'emprise de l'Etat et le nombre de fonctionnaires.

On appelle "trappe à pauvreté" le fait que des phénomènes sociaux, dus à des dispositifs d'assistance, cantonnent certaines populations dans une situation peu enviable : chômage, bas salaire, mauvais logements, etc. Ce phénomène est particulièrement développé en France. Par exemple, une famille qui touche le RMI (revenu minimum d'insertion), l'allocation logement, etc., n'est pas incitée à prendre un emploi payé au SMIC (salaire minimum), compte tenu de la dégressivité des prestations.

On appelle "seuil de pauvreté" d'un pays la moitié du revenu médian des habitants du pays (le revenu médian étant le revenu pour lequel il y a autant de gens qui gagnent davantage que ce revenu, que de gens qui gagnent moins). Cet indicateur, souvent cité à tort et à travers pour affirmer qu'il y a plus de pauvres dans tel pays que dans tel autre, reflète très imparfaitement la réalité de la pauvreté : ainsi, une baisse des salaires élevés aboutit à un abaissement du seuil de pauvreté, et donc à un nombre de "pauvres" inférieur, alors que le pays s'est en réalité appauvri ; un pays très pauvre pourrait n'avoir personne en-dessous du seuil de pauvreté, pour peu que l'éventail des revenus soit suffisamment resserré. Une définition de la pauvreté en termes absolus présente l'inconvénient de ne pas tenir compte du niveau de vie, variable d'un pays à l'autre.

Bibliographie

- 1995, Ángel Roncero Marcos, "Liberar para salir de la pobreza" ("Libérez pour vaincre la pauvreté"), Laissez-Faire, n°3, septembre, pp1-5

- 1996, Michael Tanner, "The End of Welfare: Fighting Poverty in the Civil Society", Washington, DC: Cato Institute

- 2001, Michael W. Cox, Proof That a Free Market System Enriches the Poor, Journal of Private Enterprise, Volume 16

- 2009, Arnold Kling et Nick Shulz, "From Poverty to Prosperity: Intangible Assets, Hidden Liabilities, and the Lasting Triumph Over Scarcity", New York: Encounter

- 2010,

- a. Kristian Niemietz, "Measuring poverty: context-specific but not relative", Journal of Public Policy, 30(3), pp241–262

- b. Kristian Niemietz, "When paternalism meets bogus economics. The New Economics Foundation’s 21 hours report", IEA Current Controversies Paper n°30, London: Institute of Economic Affairs

- 2011, Kristian Niemietz, A New Understanding of Poverty. Poverty Measurement and Policy Implications, London: Onstitute for Economic Affairs

Erreurs communes

- Le capitalisme engendre la pauvreté. Il serait plus exact de dire que le capitalisme, en tant que système économique voué à la création de valeur et reposant sur l'échange libre (à l'inverse de l'étatisme), engendre la richesse (pour certains) et améliore le niveau de vie des autres (salariés, actionnaires, partenaires commerciaux). Le capitalisme n'engendre pas plus la pauvreté que l'impôt n'engendrerait la richesse. On cite souvent à l'appui de la thèse erronée d'un capitalisme qui "appauvrirait les plus pauvres" les conditions de la classe ouvrière au XIXe siècle. On oublie ainsi que les ouvriers étaient souvent des paysans misérables qui trouvaient dans la condition ouvrière une amélioration notable de leur condition de vie. Hayek a expliqué l'illusion d'optique des gens qui font coïncider essor de l'industrialisation et du capitalisme moderne avec augmentation de la pauvreté. Il explique que la pauvreté était alors bien plus visible... tout simplement parce que le capitalisme avait empêché des tas de gens de mourir de faim, et les avait fait passer de la misère et de la disette à la condition de personnes pauvres (i. e. à revenus modestes, mais pas inexistants). En d'autres termes, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, est que si l'on peut dire que le capitalisme a créé des pauvres, ce n'est pas dans le sens où des personnes auraient sombré dans la misère, mais bien plutôt parce qu'elles sont passées de la misère (et de l'économie de subsistance) à la pauvreté, grâce au salariat.

- Deux professeurs britanniques, Norman Gash et Rhodes Boyson, ont étudié de près la condition ouvrière dans le Lancashire au XVIIIe siècle. Ils écrivent:

- "Nous semblons oublier que, aussi pénible qu'il fut, le passage à l'usine représentait pour beaucoup d'ouvriers de l'époque, même des femmes et des enfants, une véritable libération par rapport aux conditions de vie infernale qui étaient le lot des journaliers agricoles ou des travailleurs à domicile de la période préindustrielle dont aujourd'hui nous idéalisons la situation, avec nos yeux d'hommes du XXe siècle. De même, nous oublions que le travail à l'usine et dans la mine, pour beaucoup d'enfants, valait tout de même mieux que de périr de faim, et que, de toute façon, dès le milieu du XIXe siècle, grâce à la progression du niveau de vie permise par les salaires industriels, le travail des femmes et des enfants était pratiquement en voie de disparition avant même que l'Etat n'intervienne. Ce n'est pas le pouvoir politique qui mit fin au scandale du travail des enfants, mais bien le succès même du capitalisme industriel à promouvoir la hausse du pouvoir d'achat des masses et à révolutionner par là les conditions de vie familiale.

- Affirmer que le capitalisme (ou le libéralisme) engendre la pauvreté revient à prétendre que la pluie engendre la sécheresse là où elle ne tombe pas, ce qui est un sophisme.

Citations

- Les pauvres ne sont pas le problème, ils sont la solution. (Hernando de Soto)

- L'argument classique selon lequel la délinquance est causée par la pauvreté n'est qu'une façon de calomnier les pauvres. (H. L. Mencken)

- La pauvreté est certainement demeurée très grande au début du XIXe siècle. Mais les historiens de l'économie sont à peu près d'accord, depuis 50 ans, pour affirmer, contrairement à la croyance la plus répandue, que le salaire et le revenu moyen ont augmenté depuis la fin du XVIIIe siècle. Ils ont augmenté considérablement, malgré quelques irrégularités dues aux guerres ou aux crises économiques. Et c'est un fait qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle, en France, les famines ont cessé. Dès lors, si l'on prétend attribuer à la Révolution industrielle et au capitalisme la pauvreté qui régnait à l'époque, il faut expliquer aussi pourquoi les gens étaient encore plus pauvres avant. (François Guillaumat)

- Les vrais capitalistes sont tous ces pauvres qui luttent pour leur survie en déployant des trésors d'imagination pour contourner les obstacles que les pouvoirs en place mettent sur leur chemin. (Pascal Salin)

- Le paupérisme est un corollaire de la non-valeur du Moi, de mon impuissance à me faire valoir. Aussi État et paupérisme sont-ils deux phénomènes inséparables. L'État n'admet pas que je me mette moi-même à profit, et il n'existe qu'à condition que je n'aie pas voix au marché : toujours il vise à tirer parti de moi, c'est-à-dire à m'exploiter, à me dépouiller, à me faire servir à quelque chose, ne fût-ce qu'à soigner une proles (prolétariat); il veut que je sois « sa créature ». Le paupérisme ne pourra être enrayé que du jour où ma valeur ne dépendra plus que de moi, où je la fixerai moi-même et ferai moi-même mon prix. Si je veux me voir en hausse, c'est à moi à me hausser et à me soulever. (Max Stirner)

- En essayant de faire plus pour les pauvres, nous avons réussi à faire plus de pauvres. En essayant de faire tomber les barrières qui interdisaient aux pauvres d'échapper à leur sort, nous leur avons par mégarde dressé un piège. (Charles Murray)

- La gauche n’aime pas tant les pauvres que la dépendance et l’assistanat dont elle entend assurer seule la gestion sans participer à son financement. Pour que la gauche prospère il faut que les pauvres restent pauvres. (Xavier Prégentil)

- Je n’ai jamais oublié que l’objectif inavoué du socialisme – municipal ou national – était d’accroître la dépendance. La pauvreté n’était pas seulement le sol nourricier du socialisme : elle en était l’effet délibérément recherché. (Margaret Thatcher)

- Le fait que les pauvres sont vivants est une preuve évidente de leur capacité. Ils n’ont pas besoin de nous pour leur apprendre à survivre, ils savent déjà comment le faire. Donner aux pauvres accès au crédit leur permet de mettre en pratique les compétences qu’ils ont déjà. (Mohammad Yunus)

- Nous ne croyons pas que tous les riches soient généreux, ni que tous les pauvres soient capables d’autonomie, mais il suffit que les uns et les autres soient toujours plus nombreux à l’être pour que la société devienne meilleure. (Christian Michel)

- Nos souffrances viennent non de la pauvreté, mais de la convoitise. (Epictète)

- Ah ! Que ne suis-je riche, pour venir en aide au pauvre que je suis ! (Tristan Bernard, Le fardeau de la liberté) (humour)

- L'argent est plus utile que la pauvreté, ne serait-ce que pour des questions financières. (Woody Allen) (humour)

- La pauvreté ne relèverait que de la redistribution ? Est-ce que les hommes des cavernes étaient pauvres parce que les peaux d’animaux ou les pointes de flèches n’étaient pas redistribuées équitablement ? En vérité, nous sommes nés dans la pauvreté. La pauvreté est l’état naturel de l’Homme. Il doit se servir de son cerveau pour découvrir les possibilités des matières premières qu’il trouve dans la nature puis fournir un effort productif pour les transformer en richesses. (Don Watkins)

- La seule chose que le socialisme ait jamais faite pour les pauvres est leur donner beaucoup de compagnie. (Lawrence W. Reed)

- Quand on me dit : "le capitalisme n'aime pas les pauvres", je réponds, c'est vrai, nous voulons en faire des riches. Ce sont les socialistes qui en ont besoin comme clientèle. (Daniel Hannan)

- Nous, on créera l'internationale de la justice et de la paix. On éradiquera le capital et tout le monde sera pauvre, mais la pauvreté n'est-elle pas notre seule dignité ? Celui qui donne ce qu'il n'a pas est mille fois plus digne que celui qui ne donne pas ce qu'il a. (Oskar Freysinger, Antifa, 2011)

- La pauvreté n'a pas de cause. La pauvreté est l'état naturel de l'homme ! (...) La bonne question est : quelles sont les causes de la richesse ? (Armando de la Torre)

- Aucun groupe humain n'est condamné à la pauvreté, sinon par son régime politique et ses politiciens. (Jean Bæchler)

| Exclusion : Liberté Vs Communautarisme, SDF... (for) | |

Liens internes

solidarité, assistanat, salaire minimum, chômage, allocation universelle, Hernando de Soto, richesse, microcrédit.

Voir aussi

Liens en français

- La pauvreté recule grâce à la liberté économique, par Jean Yves Naudet

- Articles sur la richesse et la pauvreté, sur le Québecois Libre

- Voleurs de pauvres, par François Guillaumat

- Qui a causé la pauvreté ? (Mirage égalitaire et Tiers-Monde, par Peter Thomas Bauer)

- 7 millions de pauvres en France, par Jean Yves Naudet

- La pauvreté : fatalité ou incompréhension

- Qui s'occuperait des vrais pauvres dans une société libertarienne ?

- Réflexions sur le sort des démunis dans une société libre par Mickaël Mithra

Liens en anglais

- (en)Why Some People Are Poorer, par Henry Hazlitt

| Accédez d'un seul coup d’œil au portail économie. |