Vous pouvez contribuer simplement à Wikibéral. Pour cela, demandez un compte à adminwiki@liberaux.org. N'hésitez pas !

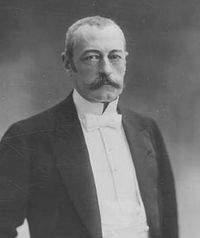

Pierre Waldeck-Rousseau

| Pierre Waldeck-Rousseau | |||||

| Homme politique | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Dates | 1846-1904 | ||||

| |||||

| Tendance | Républicain libéral | ||||

| Nationalité | |||||

| Articles internes | Autres articles sur Pierre Waldeck-Rousseau | ||||

| Citation | « On ne transforme pas une société, elle se modifie lentement, graduellement. » | ||||

| Interwikis sur Pierre Waldeck-Rousseau | |||||

Pierre Marie René Ernest Waldeck-Rousseau, habituellement désigné sous le nom de Pierre Waldeck-Rousseau, né le 2 décembre 1846 à Nantes (Loire-Atlantique), mort le 10 août 1904, était un homme politique français. Il a été une des figures du progressisme républicain, héritier de l'opportunisme gambettiste.

Entre le barreau et la politique

Né dans une famille bourgeoise, il devient un très grand avocat d'affaires avant de se lancer dans la politique. Élu député de Rennes en 1879, comme républicain modéré, il devait conserver ce mandat dix années. Il entre dans le cabinet Gambetta en novembre 1881 au poste de ministre de l'Intérieur, fonction qu'il remplit de nouveau dans le cabinet Ferry (février 1883) et à ce titre fait voter la loi du 21 mars 1884 dite Loi Waldeck-Rousseau qui légalise les syndicats et il fait adopter le scrutin de liste. Son biographe Pierre Sorlin note :

- « Au Parlement, il est un des rares opportunistes à admettre qu'il existe un problème social et à considérer que les travailleurs ne sont pas de toute éternité voués à la misère. »

Mais la vie politique paraît ne plus tenter cet homme froid et distant après les élections de 1889 où il ne s'était pas représenté. Il reprend son métier d'avocat au barreau de Paris et plaide dans les grands procès financiers comme le procès de Panama où il défend Gustave Eiffel.

Cédant aux sollicitations de ses amis modérés, il se fait élire sénateur de la Loire en octobre 1894 mais échoue à l'élection présidentielle face à Félix Faure en janvier 1895.

Le plus long gouvernement de la Troisième République

« Républicain modéré mais non modérément républicain », c'est au cœur de l'Affaire Dreyfus, qu'il est amené à constituer le gouvernement : il occupe les fonctions de président du Conseil des ministres du 22 juin 1899 au 3 juin 1902, succédant à Charles Dupuy, et étant à son tour remplacé par Émile Combes.Ce ministère de « Défense républicaine » devait être le plus long de la Troisième République. Cabinet de coalition, il voit se côtoyer le général de Galliffet « le fusilleur de la Commune » et Alexandre Millerand, premier socialiste à participer à un gouvernement. Il met fin à l'Affaire Dreyfus par l'amnistie du capitaine et traduit en Haute Cour Déroulède et les chefs nationalistes. Pour mettre fin aux grèves qui se succèdent de l'été 1899 à l'été 1901, il tente d'imposer un arbitrage qui n'est pas accepté par le patronat. Il fait voter la grande réforme de l'enseignement secondaire.

Il est également l'inspirateur de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations, dont il convient de nuancer le caractère libéral. En effet, si elle a permis aux citoyens "ordinaires" de s'associer plus librement qu'auparavant, elle a considérablement restreint la liberté des congrégations religieuses, dont l'existence dépendait désormais du bon vouloir du législateur. En effet, les congrégations étaient considérées comme hostiles à la république mais le Parlement avait voté un texte plus sévère que ne le souhaitait le président du conseil. Il souhaitait néanmoins une application libérale de la loi et devait regretter que son successeur Émile Combes ait transformé une « loi de contrôle en loi d'exclusion ».

Si les élections de 1902 sont favorables au Bloc des Gauches, Waldeck-Rousseau, malade, qui s'inquiète du trop grand nombre de radicaux, préfère démissionner. Avant de mourir, il combat au Sénat le projet de séparation de l'Église et de l'État.

Waldeck-Rousseau présente le profil rare d'un homme entré en politique un peu par hasard, conservant une nette préférence pour son métier d'avocat et se retirant du pouvoir volontairement.

Citations

- « On ne transforme pas une société, elle se modifie lentement, graduellement. On ne traite pas les hommes comme on ferait d'une monnaie démodée qu'on met au creuset pour la frapper en masse à une effigie nouvelle. »

Sources

- Notice in Gisèle et Serge Bernstein, La Troisième République, MA éditions, Paris 1987,p. 328-330

- Pierre Sorlin, Waldeck-Rousseau, Paris, A. Colin 1966, 590 p.

- M.O. Partin, Waldeck-Rousseau, Combes and the Church: the Politics of Anti-clericalism, 1899-1905 Durham, N.C., Duke University Press, 1969, 299 p.

Voir aussi

| Accédez d'un seul coup d’œil au portail sur l'histoire du libéralisme et de la liberté. |