Vous pouvez contribuer simplement à Wikibéral. Pour cela, demandez un compte à adminwiki@liberaux.org. N'hésitez pas !

« Marché politique » : différence entre les versions

m (→Voir aussi) |

|||

| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||

* [[Impôt]] | * [[Impôt]] | ||

* [[Démagogie]] | * [[Démagogie]] | ||

* [[Futarchie ]] | * [[Futarchie]] | ||

== Bibliographie == | == Bibliographie == | ||

Version du 25 février 2013 à 08:03

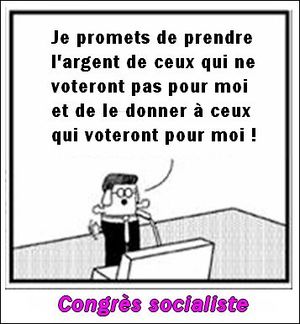

Par marché politique on entend une représentation de la politique comme un marché. Les producteurs y sont les hommes politiques et les acheteurs les électeurs. Contre les votes des seconds, les premiers échangent des promesses électorales dans des domaines spécifiques :

- « Le marché politique, c'est un lieu où s'échangent des votes contre des promesses d'interventions publiques. » (Jean-Jacques Rosa)

C'est une analyse fortement marquée par l'école du Choix Public.

Présentation

L'étude du marché politique permet de réaliser qu'il est tout sauf « démocratique ». Comme le note l'économiste français Henri Lepage, « les subventions se dirigent de préférence vers les secteurs dont les problèmes sont politiquement les plus apparents, où existent des groupes de pression organisés jouissant d'une expérience importante, et disposant d'armes efficaces pour intéresser la puissance publique à leurs problèmes et lui imposer leur conception de ce qu'il faut faire pour résoudre ces problèmes.. »[1] Bien souvent, l'intervention étatique n'est qu'aide clientéliste apportée à des intérêts privés. C'est une chose à laquelle s'oppose radicalement le libéralisme, pour lequel l'égalité en droit doit primer.

La langue anglaise parle de pork barrels (barils de porc[2]) pour désigner les « cadeaux » politiques (toujours payés par quelqu'un faut-il le rappeler) accordés aux électeurs des circonscriptions tangentes. Pareillement, les danois parlent de valgflæsk, les suédois de valfläsk et les norvégiens de valgflesk. Pour les roumains, c'est de la pomeni electorale (aumône électorale) et pour les polonais de la kiełbasa wyborcza (saucisse électorale)". Les tchèques parlent de předvolební guláš (goulash pré-electoral) ou de porcování medvěda. Au Venezuela, c'est la tactique suivie par Hugo Chávez pour limiter sa défaite aux dernières élections régionales. Rien que dans la municipalité de Sucre, 10 millions $ ont été distribués par les autorités chavistes, tandis que dans d'autres communes il s'agissait de matelas, de téléphones portables, de réservoirs d'eau, etc. Pour le politologue Alfredo Keller, c'est un tiers de l'électorat chaviste qui a ainsi été acheté[3].

Dans le cas français, il est intéressant de souligner que l'offre politique est doublement limitée : d'une part, la loi sur les financements électoraux fait reposer les financements sur les résultats électoraux passés, ce qui empêche l'émergence de nouveaux acteurs. En outre, la politique est devenue une profession, qu'on n'abandonne jamais, ce qui bloque l'émergence de nouvelles personnalités aux idées différentes de la pensée unique étatiste. Comme le soulignait Jacques Attali en 1991 : « elle reste aujourd'hui la démocratie occidentale où la classe politique se renouvelle le moins rapidement, où les principaux candidats aux futures élections sont en lice depuis des décennies »[4].

Citations

- « Le marché politique n'est pas autre chose que le lieu où s'échangent des votes contre des promesses d'interventions publiques. Le Gouvernement n'est pas autre chose qu'un producteur dont la particularité est de produire non pas des biens privatifs, mais des biens collectifs. [...] De la même façon que l'entrepreneur court après le profit, on peut considérer que l'acteur politique est essentiellement motivé par la recherche du pouvoir, c'est-à-dire par la recherche d'un capital électoral suffisant pour accéder et se maintenir à des responsabilités gouvernementales. L'entrepreneur politique se comporte de façon à maximiser ses chances de réélection. Il y réussit en décidant de produire des "biens collectifs" qui ne seront pas nécessairement demandés par toute la population mais au moins par certaines catégories de citoyens qui, en échange, lui apporteront leurs voix. » (Henri Lepage, Demain le libéralisme)

Notes et références

- ↑ Henri Lepage, Conférence du 7 Septembre 1991 organisée par le Cercle Bastiat, [lire en ligne]

- ↑ Ces "barils de porc" étaient au XIXe siècle le moyen de conserver de la viande de porc salée dans les maisons, le réfrigérateur n'ayant pas encore été inventé.

- ↑ "Chavez accused of paying for votes", [lire en ligne]

- ↑ Jacques Attali, Le marché politique, L'Express, 3 mai 2001, [lire en ligne]

Voir aussi

Bibliographie

- 1954, James Buchanan, "Vote et marché", [lire en ligne]

- 1978, Gordon Tullock, Le marché politique, analyse économique des processus politiques

- 1980, Henri Lepage, Demain, le libéralisme, Paris, Hachette, coll. Pluriel", pp.126-145

- 1988, Claude Montmarquette, "Le marché politique: qu'est-ce qui est produit? Qui y participe? Qui en profite?", Cahiers de recherche 8825, Université de Montréal, Departement de sciences économiques

- 1994, Steven Levitt, "Using Repeat Challengers to Estimate the Effect of Campaign Spending on Election Outcomes in the U.S. House", Journal of Political Economy, 102(4), pp. 777-98, [lire en ligne]

- 2008, "Le rôle du marché politique : de Dunoyer au Public Choice" in Mélanges en l'honneur de Serge Schweitzer, pp.30-33, [lire en ligne]

Liens externes

| Accédez d'un seul coup d’œil au portail consacré au libéralisme politique. |

| Accédez d'un seul coup d’œil au portail économie. |