Vous pouvez contribuer simplement à Wikibéral. Pour cela, demandez un compte à adminwiki@liberaux.org. N'hésitez pas !

« Montesquieu » : différence entre les versions

mAucun résumé des modifications |

m (Bio reprise de WP.) |

||

| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||

Il est le père de la théorie de la [[séparation des pouvoirs]] afin d'en neutraliser les abus. Montesquieu voit dans le législatif le pouvoir le plus susceptible d'abuser de son autorité. Toutefois, Montesquieu ne désirait rien d'autre que de voir évoluer la monarchie française vers le modèle britannique, alors que les pères fondateurs de la [[Révolution française]] (excepté Mounier) fuyaient au contraire ce modèle gangrené par la [[corruption]]. | Il est le père de la théorie de la [[séparation des pouvoirs]] afin d'en neutraliser les abus. Montesquieu voit dans le législatif le pouvoir le plus susceptible d'abuser de son autorité. Toutefois, Montesquieu ne désirait rien d'autre que de voir évoluer la monarchie française vers le modèle britannique, alors que les pères fondateurs de la [[Révolution française]] (excepté Mounier) fuyaient au contraire ce modèle gangrené par la [[corruption]]. | ||

==Biographie== | |||

Fils de Jacques de Secondat, baron de Montesquieu ([[1654]]-[[1713]]) et de Marie-Françoise de Pesnel, baronne de la Brède ([[1665]]-[[1696]]), Montesquieu naît dans une famille de magistrats, au château de la Brède (près de Bordeaux) dont il porte d'abord le nom et auquel il sera toujours très attaché. Ses parents lui choisissent un mendiant pour parrain afin qu'il se souvienne toute sa vie que les pauvres sont ses frères<ref>ce fait fut d'ailleurs mentionné dans l'acte paroissial : ''« Ce jour 18 janvier 1689, a été baptisé dans notre Eglise paroissiale, le fils de M. de Secondat, notre seigneur. Il a été tenu sur les fonds par un pauvre mendiant de cette paroisse, nommé Charles, à telle fin que son parrain lui rappelle toute sa vie que les pauvres sont nos frères. Que le Bon Dieu nous conserve cet enfant. »''</ref>. | |||

Après une scolarité au collège de Juilly et des études de droit, il devient conseiller du parlement de Bordeaux en [[1714]]. En [[1715]], il épouse à 26 ans Jeanne de Lartigue, une protestante issue d'une riche famille et de noblesse récente qui lui apporte une dot importante. C'est en [[1716]], à la mort de son oncle, que Montesquieu hérite d'une vraie fortune, de la charge de président à mortier du parlement de Bordeaux et de la baronnie de Montesquieu, dont il prend le nom. Délaissant sa charge dès qu'il le peut, il s'intéresse au monde et au plaisir. | |||

À cette époque l'[[Angleterre]] s'est constituée en monarchie constitutionnelle à la suite de la [[Glorieuse révolution]] ([[1688]]-[[1689]]) et s'est unie à l'[[Écosse]] en [[1707]] pour former la [[Grande-Bretagne]]. En [[1715]], le Roi Soleil Louis XIV s'éteint après un très long règne et lui succèdent des monarques plus faibles. Ces transformations nationales influencent grandement Montesquieu ; il s'y référera souvent. | |||

Il se passionne pour les sciences et mène des expériences scientifiques (anatomie, botanique, physique...). Il écrit, à ce sujet, trois communications scientifiques qui donnent la mesure de la diversité de son talent et de sa curiosité : ''Les causes de l'écho'', ''Les glandes rénales'' et ''La cause de la pesanteur des corps''. | |||

Puis il oriente sa curiosité vers la politique et l'analyse de la société à travers la littérature et la philosophie. Dans les ''Lettres persanes'', qu'il publie anonymement (bien que personne ne s'y trompe) en [[1721]] à Amsterdam, il dépeint admirablement, sur un ton humoristique et satirique, la société française à travers le regard de visiteurs perses. Cette œuvre connaît un succès considérable : le côté exotique, parfois érotique, la veine satirique mais sur un ton spirituel et amusé sur lesquels joue Montesquieu, plaisent. | |||

En [[1726]], Montesquieu vend sa charge pour payer ses dettes, tout en préservant prudemment les droits de ses héritiers sur celle-ci. Après son élection à l'Académie française ([[1728]]), il réalise une série de longs voyages à travers l'Europe, lors desquels il se rend en Autriche, en Hongrie, en Italie ([[1728]]), en Allemagne ([[1729]]), en Hollande et en Angleterre ([[1730]]), où il séjourne plus d'un an. Lors de ces voyages, il observe attentivement la géographie, l'[[économie]], la [[politique]] et les mœurs des pays qu'il visite. Avant 1735, il avait été initié à la franc-maçonnerie en Angleterre<ref>[Jean-Robert Ragache, ''Les Chroniques des franc-maçons'', 1993 </ref>. | |||

De retour au château de la Brède, en [[1734]], il publie une réflexion historique intitulée ''Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence'', monument dense, couronnement de ses années de voyages et il accumule de nombreux documents et témoignages pour préparer l'œuvre de sa vie, ''De l'esprit des lois''. D'abord publié anonymement en [[1748]] grâce à l'aide de Mme de Tencin, le livre acquiert rapidement une influence majeure alors que Montesquieu est âgé de 59 ans. Ce maître-livre, qui rencontre un énorme succès, établit les principes fondamentaux des sciences économiques et sociales et concentre toute la substance de la pensée libérale. Il est cependant critiqué, attaqué et montré du doigt, ce qui conduit son auteur à publier en [[1750]] la ''Défense de l'Esprit des lois''. L'[[catholicisme|Église catholique romaine]] interdit le livre - de même que de nombreux autres ouvrages de Montesquieu - en [[1751]] et l'inscrit à l'Index (La partie religion avait été écrite au même titre que les autres). Mais à travers l'Europe, et particulièrement en [[Grande-Bretagne]], ''De l'esprit des lois'' est couvert d'éloges. | |||

Dès la publication de ce monument, Montesquieu est entouré d'un véritable culte. Il continue de voyager notamment en Hongrie, en Autriche, en Italie où il demeure un an, au Royaume-Uni où il reste 18 mois. Il poursuit sa vie de notable, mais reste affligé par la perte presque totale de la vue. Il trouve cependant le moyen de participer à l'Encyclopédie, que son statut permettra de faire connaître, et entame la rédaction de l'article ''Goût'' : 'il n'aura pas le temps de terminer, c'est [[Voltaire]] qui s'en chargera. | |||

C'est le 10 février [[1755]] qu'il meurt d'une fièvre inflammatoire. | |||

==Bibliographie== | ==Bibliographie== | ||

| Ligne 37 : | Ligne 56 : | ||

* Le [[pouvoir]] le plus immense est toujours borné par quelque coin ("Considérations sur la Grandeur des Romains", XXII) | * Le [[pouvoir]] le plus immense est toujours borné par quelque coin ("Considérations sur la Grandeur des Romains", XXII) | ||

* Montesquieu prône la séparation des pouvoirs, la simplification administrative et le libéralisme à visage humain. (Basile de Koch, ''Histoire universelle de la pensée'', 2005) {{humour}} | * Montesquieu prône la séparation des pouvoirs, la simplification administrative et le libéralisme à visage humain. (Basile de Koch, ''Histoire universelle de la pensée'', 2005) {{humour}} | ||

== Notes et références == | |||

<references /> <!-- aide : http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Notes et références --> | |||

{{portail philosophie}}{{Auteurs}}{{XVIIIe siècle}} | {{portail philosophie}}{{Auteurs}}{{XVIIIe siècle}} | ||

Version du 5 août 2008 à 02:58

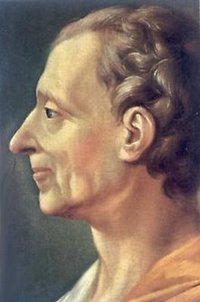

Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu est un philosophe et magistrat français du siècle des Lumières né le 18 janvier 1689 à la Brède (Gironde), et mort à Paris le 10 février 1755.

Certains ont voulu le réduire, à l'image d'un doctrinaire univoque du libéralisme, mais en fait il fut l'inspirateur le plus lucide avec John Locke des principes d'organisation politique et sociale sur lesquels nos sociétés modernes s'appuient.

« Dans une nation libre, il est très souvent indifférent que les particuliers raisonnent bien ou mal: il suffit qu'ils raisonnent; de là sort la liberté, qui garantit des effets de ces mêmes raisonnements ».

Il est le père de la théorie de la séparation des pouvoirs afin d'en neutraliser les abus. Montesquieu voit dans le législatif le pouvoir le plus susceptible d'abuser de son autorité. Toutefois, Montesquieu ne désirait rien d'autre que de voir évoluer la monarchie française vers le modèle britannique, alors que les pères fondateurs de la Révolution française (excepté Mounier) fuyaient au contraire ce modèle gangrené par la corruption.

Biographie

Fils de Jacques de Secondat, baron de Montesquieu (1654-1713) et de Marie-Françoise de Pesnel, baronne de la Brède (1665-1696), Montesquieu naît dans une famille de magistrats, au château de la Brède (près de Bordeaux) dont il porte d'abord le nom et auquel il sera toujours très attaché. Ses parents lui choisissent un mendiant pour parrain afin qu'il se souvienne toute sa vie que les pauvres sont ses frères[1].

Après une scolarité au collège de Juilly et des études de droit, il devient conseiller du parlement de Bordeaux en 1714. En 1715, il épouse à 26 ans Jeanne de Lartigue, une protestante issue d'une riche famille et de noblesse récente qui lui apporte une dot importante. C'est en 1716, à la mort de son oncle, que Montesquieu hérite d'une vraie fortune, de la charge de président à mortier du parlement de Bordeaux et de la baronnie de Montesquieu, dont il prend le nom. Délaissant sa charge dès qu'il le peut, il s'intéresse au monde et au plaisir.

À cette époque l'Angleterre s'est constituée en monarchie constitutionnelle à la suite de la Glorieuse révolution (1688-1689) et s'est unie à l'Écosse en 1707 pour former la Grande-Bretagne. En 1715, le Roi Soleil Louis XIV s'éteint après un très long règne et lui succèdent des monarques plus faibles. Ces transformations nationales influencent grandement Montesquieu ; il s'y référera souvent.

Il se passionne pour les sciences et mène des expériences scientifiques (anatomie, botanique, physique...). Il écrit, à ce sujet, trois communications scientifiques qui donnent la mesure de la diversité de son talent et de sa curiosité : Les causes de l'écho, Les glandes rénales et La cause de la pesanteur des corps.

Puis il oriente sa curiosité vers la politique et l'analyse de la société à travers la littérature et la philosophie. Dans les Lettres persanes, qu'il publie anonymement (bien que personne ne s'y trompe) en 1721 à Amsterdam, il dépeint admirablement, sur un ton humoristique et satirique, la société française à travers le regard de visiteurs perses. Cette œuvre connaît un succès considérable : le côté exotique, parfois érotique, la veine satirique mais sur un ton spirituel et amusé sur lesquels joue Montesquieu, plaisent.

En 1726, Montesquieu vend sa charge pour payer ses dettes, tout en préservant prudemment les droits de ses héritiers sur celle-ci. Après son élection à l'Académie française (1728), il réalise une série de longs voyages à travers l'Europe, lors desquels il se rend en Autriche, en Hongrie, en Italie (1728), en Allemagne (1729), en Hollande et en Angleterre (1730), où il séjourne plus d'un an. Lors de ces voyages, il observe attentivement la géographie, l'économie, la politique et les mœurs des pays qu'il visite. Avant 1735, il avait été initié à la franc-maçonnerie en Angleterre[2].

De retour au château de la Brède, en 1734, il publie une réflexion historique intitulée Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, monument dense, couronnement de ses années de voyages et il accumule de nombreux documents et témoignages pour préparer l'œuvre de sa vie, De l'esprit des lois. D'abord publié anonymement en 1748 grâce à l'aide de Mme de Tencin, le livre acquiert rapidement une influence majeure alors que Montesquieu est âgé de 59 ans. Ce maître-livre, qui rencontre un énorme succès, établit les principes fondamentaux des sciences économiques et sociales et concentre toute la substance de la pensée libérale. Il est cependant critiqué, attaqué et montré du doigt, ce qui conduit son auteur à publier en 1750 la Défense de l'Esprit des lois. L'Église catholique romaine interdit le livre - de même que de nombreux autres ouvrages de Montesquieu - en 1751 et l'inscrit à l'Index (La partie religion avait été écrite au même titre que les autres). Mais à travers l'Europe, et particulièrement en Grande-Bretagne, De l'esprit des lois est couvert d'éloges.

Dès la publication de ce monument, Montesquieu est entouré d'un véritable culte. Il continue de voyager notamment en Hongrie, en Autriche, en Italie où il demeure un an, au Royaume-Uni où il reste 18 mois. Il poursuit sa vie de notable, mais reste affligé par la perte presque totale de la vue. Il trouve cependant le moyen de participer à l'Encyclopédie, que son statut permettra de faire connaître, et entame la rédaction de l'article Goût : 'il n'aura pas le temps de terminer, c'est Voltaire qui s'en chargera.

C'est le 10 février 1755 qu'il meurt d'une fièvre inflammatoire.

Bibliographie

- Les causes de l'écho

- Les glandes rénales

- La cause de la pesanteur des corps

- La damnation éternelle des païens (1711)

- Système des Idées (1716)

- Lettres persanes (1721)

- Le temple de Gnide (1724), roman

- Histoire véritable d'Arsace et Isménie (1730), roman

- Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence (1734)

- De l'esprit des lois (1748)

- La défense de « L'Esprit des lois » (1750)

- Pensées suivies de Spicilège

Citations

- Si je savais quelque chose qui fût utile à ma patrie et qui fût préjudiciable au genre humain, je la regarderais comme un crime

- Chacun va au bien commun croyant aller à ses intérêts particuliers (De l'Esprit des Lois, III, 7)

- Une chose n'est pas juste parce qu'elle est loi, mais elle est loi parce qu'elle est juste

- Il y a deux genres de corruption : l'un, lorsque le peuple n'observe point les lois ; l'autre, lorsqu'il est corrompu par les lois ; mal incurable, parce qu'il est dans le remède même. (De l'Esprit des Lois, VI, 12)

- Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser (De l'Esprit des Lois, XI, 4)

- Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut, que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir (De l'Esprit des Lois, XI, 4)

- L’effet naturel du commerce est de porter à la paix (De l'Esprit des Lois, XX, 2)

- Un homme n’est pas pauvre parce qu’il n’a rien, mais parce qu’il ne travaille pas (De l'Esprit des Lois, XXIII, 29)

- Les hommes, fripons en détails, sont en gros de très honnêtes gens : ils aiment la morale (De l'Esprit des Lois, XXV, 2)

- Le pouvoir le plus immense est toujours borné par quelque coin ("Considérations sur la Grandeur des Romains", XXII)

- Montesquieu prône la séparation des pouvoirs, la simplification administrative et le libéralisme à visage humain. (Basile de Koch, Histoire universelle de la pensée, 2005) (humour)

Notes et références

- ↑ ce fait fut d'ailleurs mentionné dans l'acte paroissial : « Ce jour 18 janvier 1689, a été baptisé dans notre Eglise paroissiale, le fils de M. de Secondat, notre seigneur. Il a été tenu sur les fonds par un pauvre mendiant de cette paroisse, nommé Charles, à telle fin que son parrain lui rappelle toute sa vie que les pauvres sont nos frères. Que le Bon Dieu nous conserve cet enfant. »

- ↑ [Jean-Robert Ragache, Les Chroniques des franc-maçons, 1993

| Accédez d'un seul coup d’œil au portail philosophie et épistémologie du libéralisme. |

| Accédez d'un seul coup d’œil au portail des grands auteurs et penseurs du libéralisme. |